분할납부 시행 대학 5곳중 1곳… 학생에 불이익 줘 사실상 제한

학기 초. 머리가 아팠다. 350만 원에 이르는 등록금. 이때 한 줄기 빛이 보였다. 학교에서 따로 설명해 주지 않아 있는 줄도 몰랐던 ‘등록금 분할납부제’. 학교 측에 문의하니 등록금을 4번에 걸쳐 나눠 낼 수 있단다.

하지만 그 기쁨도 잠시, 몇 달 지난 지금 그 분할납부가 발목을 잡았다. 수강 신청도 했고 학교에서 수업도 받는데 재학증명서를 떼지 못해서다. 학교는 ‘당해 학기 등록을 한 사람에 한해 영·국문 재학증명서를 발급해 준다’는 학칙을 들이밀며 발급을 거부했다.

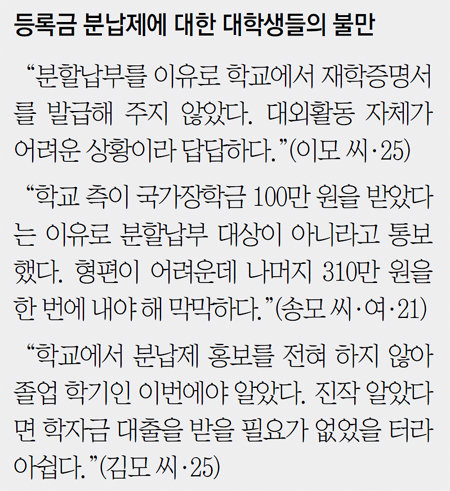

서울 소재 A 대학 졸업반인 김미현(23·가명) 씨 얘기다. 취업을 준비하는 김 씨는 “등록금 분할납부를 하다 보니 당장 목돈이 없다. 입사 지원을 하려면 재학증명서를 첨부해야 한다. 빚을 내서라도 일단 등록금부터 마련해야 하는 상황”이라며 발을 동동 굴렀다.

등록금 분할납부제는 현재 전국 337개 대학 중 307개교(91.1%)에서 시행 중이다. 하지만 이용률은 극히 저조하다. 올해 초 한국대학연구소가 등록금 분할납부제 시행 학교 109곳을 조사한 결과 지난해 이를 이용한 학생 수가 2% 미만인 학교가 95곳(87.2%)에 이르렀다.

대학 측은 대부분 분할납부제를 꺼린다. 서울의 B사립대 관계자는 “새 학기가 되면 돈 쓸 곳이 많다. 대학 쪽에선 이때 목돈을 받아 처리하는 게 이득”이라고 설명했다.

교육부 관계자는 “대학 자율권 침해라고 비판받을 우려도 있어 어느 수준에서 개입할지 고민 중”이라고 털어놨다. 이 의원은 “정부와 학교가 당장 문제를 개선해 학생들을 두 번 좌절시키지 말아야 한다”고 지적했다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

댓글 0