[서민 눈물탑 대부업체 대출 10조]<中>사람 잡는 불법 빚독촉

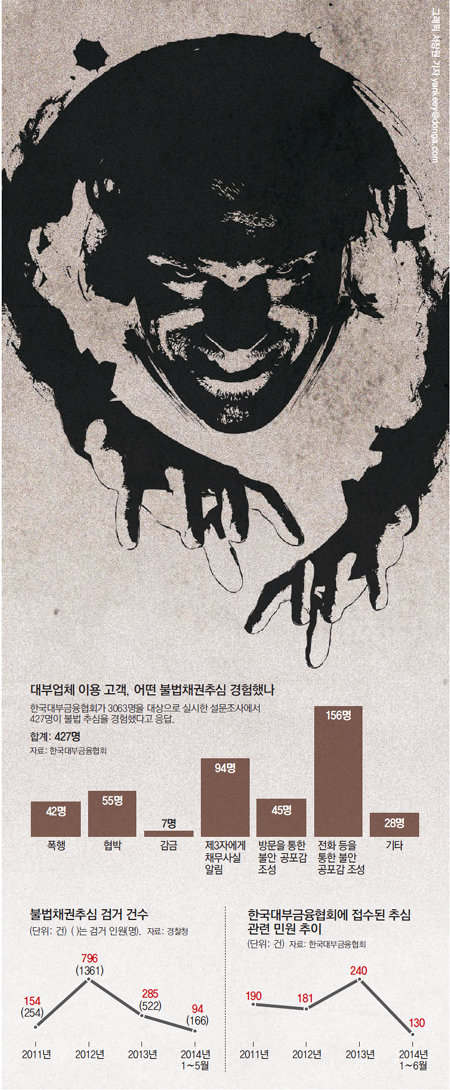

《 어려워진 살림살이에 대부업체를 찾는 서민들이 늘고 있는 가운데 대부업체들의 불법채권추심은 여전히 기승을 부리고 있는 것으로 나타났다. 16일 경찰청에 따르면 불법채권추심으로 경찰에 적발된 건수는 2011년 154건에서 지난해 285건으로 2년 새 85% 늘었다. 일부 악랄한 업체들의 불법추심은 폭행, 감금 등 2차 범죄로 이어지고 있어 심각한 피해가 우려된다. 올해 상반기 한국대부금융협회의 설문조사 결과 불법추심을 당한 대부업체 이용자 427명 가운데 104명은 폭행, 협박, 감금까지 당했다. 》지난해 12월 수원 권선구에 사는 회사원 김모 씨(31·여)는 생활비가 필요해 한 등록 대부업체로부터 260만 원을 빌렸다. 김 씨는 살고 있던 집의 전세계약서를 담보로 맡겼다.

자금 사정이 빠듯하던 김 씨가 3월 초 원금 상환 날짜를 어기자 대부업체의 압박이 시작됐다. 이 업체 대표 박모 씨(53)는 “집주인에게 채무 사실을 알리고 전세보증금을 빼가겠다”며 으름장을 놨다. 반복되는 업체 직원의 전화에 김 씨는 신경쇠약 증세를 보였다.

이 대부업체의 불법채권추심 행태는 최근 불법대부업에 대한 내사를 진행 중이던 경찰에 의해 덜미가 잡혔다. 경찰 수사 과정에서 박 씨는 “(대출 사실을) 가족에게 알리겠다”며 채무자들을 협박하는 것은 물론이고 76명의 채무자에게 평균 연 769%의 초고금리를 챙긴 것으로 드러났다. 수원 서부경찰서 관계자는 “이자 제한을 위반해 민사소송을 제기할 수 없던 박 씨가 돈을 제때 돌려받기 위해 채무자들을 강하게 협박한 것”이라고 설명했다.

지난해 말 기준 대출 잔액이 10조 원을 돌파하는 등 국내 대부업체들이 성장세를 이어가는 상황에서도 대부업체들의 불법추심 행위는 수그러들지 않고 있다. 경찰청에 따르면 지난해 불법채권추심으로 검거된 인원은 522명으로 2011년 254명의 두 배로 늘었다. 경찰이 2012년 ‘불법 사금융과의 전쟁’을 선포하며 불법채권추심 혐의로 1361명을 대거 검거했지만 별 효과는 없었던 셈이다. 지난해 등록 대부업자(9326개)가 전년(1만895개) 대비 14.4% 줄어든 것과도 대조를 이룬다.

문제는 불법추심이 비단 미등록 대부업체만의 이야기가 아니라는 사실이다. 경기 시흥시에 사는 40대 남성 이모 씨는 2010년 사업자금으로 대형 등록 대부업체 A사 등 3곳으로부터 5000만 원을 빌렸다가 빚 독촉에 시달렸다. 협박전화는 물론이고 집과 사업장에까지 찾아와 돈을 갚으라며 으름장을 놨다. 집 주변에는 검은 옷을 입은 건장한 남자가 어슬렁거리며 공포감을 조성했다. 이 씨는 한때 집 밖으로 나오지도 못했다. 경찰 관계자는 “TV에 나오는 대형 대부업체는 불법추심을 하지 않을 거라고 흔히 오해를 한다”며 “대형 대부업체들 역시 추심 전문업체에 맡겨서라도 밀린 대출을 회수하려고 안간힘을 쓴다”고 말했다.

○ 2차 범죄로 번질 우려 있어 심각

서울 관악구에 거주하는 B 씨(52·여)는 무등록 대부업자 조모 씨(45)에게 200여만 원을 빌렸다가 협박에 시달렸다. 조 씨는 빚을 빌미로 B 씨를 다섯 차례 성폭행하고 B 씨가 월세를 내기 위해 갖고 있던 돈 45만 원을 강탈했다. 조 씨는 불법추심에 강간·절도 혐의로 경찰에 구속됐다. 부산지방경찰청은 5월 빌린 돈 1억7000만 원을 갚지 않았다는 이유로 채무자를 승용차에 가두고 폭행한 조직폭력배 김모 씨(42) 등 9명을 불구속 입건했다.

극심한 추심의 압박이 결국 삶을 포기하게 만든 경우도 있었다. C 씨(당시 36세·여)는 급히 돈이 필요하다는 친정어머니를 돕기 위해 몇 년 전 등록 대부업체에서 600여만 원을 빌렸다가 제때 갚지 못해 협박에 시달렸다. 빚은 3000만 원으로 불어났고 온갖 협박에 시달리던 C 씨는 이 돈을 갚기 위해 결국 회사 공금에까지 손을 댔다. 얼마 전 C 씨는 ‘미안하다는 말조차 부끄럽다’는 유서를 남기고 집을 떠난 뒤 북한강변에서 변사체로 발견됐다.

○ 잇따른 법안 강화…하지만 실효성 의문

하지만 이런 법과 제도가 불법추심을 근절하기에는 미흡하다는 지적이 많다. 송태경 민생연대 사무처장은 “공정채권추심법 제9조는 ‘정당한 사유 없이 반복적으로 채무자를 방문·연락해서는 안 된다’는 내용이 있는데 사실 ‘반복’의 기준이 모호해 불법추심을 걸러내는 데 한계가 있다”고 말했다. 강형구 금융소비자연맹 금융국장은 “법과 규제만으로 불법채권추심을 근절하는 데 한계가 있다”며 “금융당국이 추심 업체를 대상으로 직업윤리 교육을 시키는 것은 물론이고 채무자들에게도 어떤 행위가 불법추심에 해당하는지 자세히 홍보하고 불법행위를 신고하도록 해야 한다”고 덧붙였다.

특별취재팀

팀장=신치영 경제부 차장

편집국 정임수 송충현(경제부) 강홍구 기자(사회부)

채널A 황승택(경제부) 이상연(소비자경제부)

정동연 기자(사회부)

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0