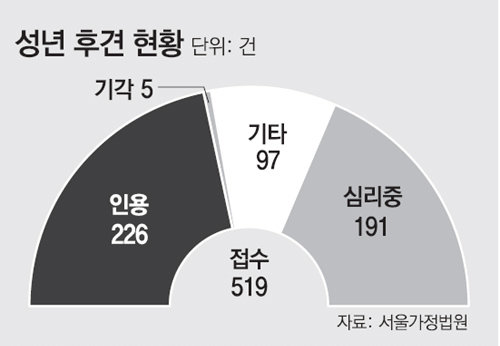

분쟁 늘면서 성년후견인 신청 급증

파킨슨병을 앓고 있는 김모 씨(87·여)는 자녀들에게 짐과 같은 존재였다. 이해력과 판단력이 심각하게 떨어지고, 환각이나 환청 증상까지 보여 신경과 치료를 받는 상황이었다. 설상가상으로 배변 장애까지 있어 타인의 도움이 절실했다. 김 씨가 재산 관리 능력이 떨어지자 자녀들은 앞 다퉈 ‘내가 재산을 관리하겠다’며 후견인을 자청했고, 결론이 나지 않자 법원 문을 두드렸다.

일본에 사는 김 씨의 장녀 A 씨(59)와 장남 B 씨(57)는 어머니의 후견인 자리를 놓고 팽팽히 맞섰다. A 씨는 “B 씨는 과거에 어머니 재산을 넘겨달라고 생떼를 썼다”고 주장했고, B 씨는 “누나는 돈 떨어지면 한국으로 와 어머니 돈을 빼가는 사람”이라고 목소리를 높였다. 또 A 씨가 “경제적인 이유 때문에 시어머니에게 잘 대해주는 것”이라며 B 씨의 아내를 비난하자 B 씨는 “1년 전부터 어머니 명의로 전세를 얻은 아파트에 함께 살고 있으며 아내가 실제로 간병한다”고 반박했다.

공방 끝에 법원이 내린 결론은 “두 사람 모두 김 씨의 후견인으로 적절치 않다”였다. 서울가정법원 가사23단독 김윤정 판사는 “객관적인 후견 업무를 위해 성년후견인으로 제3자인 장모 변호사(42)를 선임했다”고 4일 밝혔다. 장 변호사와 함께 김 씨의 신상결정권한을 행사하는 또 다른 성년후견인으로 김 씨와 함께 사는 며느리(B 씨의 아내)를 공동 선임했다. 피 한 방울 섞이지 않은 이들이 김 씨의 재산을 관리하는 후견인이 된 것이다.

기존의 금치산, 한정치산 제도가 폐지된 뒤 시행된 성년후견은 주거 이동이나 치료 여부, 타인과의 연락이나 면담 등을 돌봐주는 ‘신상’ 영역의 보호 개념을 새롭게 도입했다. 또 친족뿐 아니라 전문가와 시민, 법인 등으로 후견인의 범위를 넓혔다는 게 특징이다. 법원 관계자는 “상속재산 관리 주도권을 두고 가족 간에 반목이 일어나면서 피후견인이 정작 배제되기 십상이었다”며 “성년후견제 실시로 다양한 후견인이 선임되면 법원과 함께 이중 감독이 가능해진다”고 설명했다.

하지만 제도 도입 취지와 달리 법원이 선임한 후견인 가운데 친족이 83%를 넘고 전문가 등 비(非)친족은 16.6%에 그치고 있다. 또 관련 금융기관과 공공기관에서 성년후견 업무처리지침이 마련돼 있지 않아 지정된 후견인이 재산 관리에 실무적인 어려움을 겪고 있는 점도 개선돼야 할 숙제로 지적되고 있다.

:: 성년 후견 ::

질병, 장애, 노령 등으로 인해 사무 처리 능력에 도움이 필요한 성인에게 가정법원의 결정 또는 후견계약으로 선임된 후견인이 재산 관리와 일상생활에 보호와 지원을 제공하는 제도.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

댓글 0