시대별 변화… 1990년 이후 퇴임 54명 전수조사

“좁은 길을 가던 사람이 갑자기 옆을 돌아보면 떨어질 수 있다.”

청빈한 생활로 ‘딸깍발이 판사’로 불리던 조무제 전 대법관의 말이다. 2004년 퇴임한 조 전 대법관은 변호사 개업 대신 모교인 동아대 석좌교수직을 택했다. 2010년 퇴임 당시 “변호사 개업을 안 하겠다”고 선언했던 김영란 전 대법관도 서강대 로스쿨 석좌교수로 자리를 옮겼다.

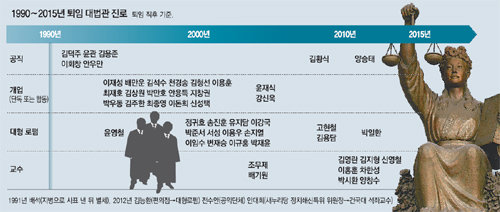

지난달 퇴임한 신영철 전 대법관을 포함해 최근 1년 새 퇴임한 대법관 3명 모두 로스쿨 교수로 변신했다. ‘퇴임 즉시 개업’이 당연시됐던 대법관 출신들의 재취업 풍속도가 변하고 있다. 동아일보가 1990년 이후 퇴임한 대법관 54명을 전수 조사한 결과 △1990년대 초반 ‘공직’ △1990년대 중반∼2000년 ‘단독 개업’ △2000년대 ‘대형 로펌’ △2010년 이후 ‘대학 교수’ 등으로 시기별로 재취업 경향이 뚜렷이 나뉘었다.

과거 퇴임 대법관은 변호사 개업만 하면 단기간에 천문학적인 수입이 보장됐다. 개업 1년 만에 100억 원대의 수입을 올린 사례도 심심찮게 있었다. 이 때문에 변호사 개업은 ‘당연한 코스’였다. 지난 25년간 퇴임한 대법관 53명(배석 전 대법관 제외) 중 45명(85%)이 퇴임 후 변호사 활동을 했다. 이 중 26명(49%)은 대형 로펌 대표 또는 고문변호사로 이름을 올렸다.

1990년대까지만 해도 대법관 출신이 많지 않아 상대적으로 수입이 많고 조직에 얽매이지 않아도 되는 단독 개업이 압도적으로 많았다. 대법관 출신들은 고액 상고심 사건을 ‘싹쓸이’ 하면서 업계의 질투와 비판의 대상이 되기도 했다. 선임계에 이름만 올려도 승소율을 높인다는 이유로 수천만 원씩 하는 이른바 ‘도장값’도 암묵적인 특권이었다.

대형 로펌이 퇴임 대법관의 단골 코스로 부상한 건 2000년 이후다. 대법관 6명이 한꺼번에 퇴임한 2000년에만 해도 대형 로펌을 택한 사람은 1명뿐이었다. 나머지 5명은 모두 개인사무실을 열었다. 1990년대 말 외환위기 이후 로펌 간 몸집 불리기 경쟁이 격화되면서 대법관 출신에 대한 러브콜이 본격적으로 쇄도해 대형 로펌행이 줄을 이었다.

○ 대법관 출신 개업 갈수록 ‘가시밭길’

퇴임 후 변호사 개업이 현저히 줄어든 것은 2011년 ‘전관예우 금지법’이라 불리는 변호사법 개정안이 시행되면서다. 대법관 출신 변호사들에게 1년간 상고심 사건을 수임할 수 없게 한 것. 이 기간 동안 잠시 강단에서 숨을 고르고 1년 뒤 대형 로펌으로 옮기는 경우가 늘면서 대학이 ‘임시 도피처’로 인기를 얻고 있다.

영남대 로스쿨 석좌교수로 있다가 태평양에 영입된 차한성 전 대법관을 비롯해 한양대 로스쿨 석좌교수를 그만두고 화우로 옮긴 이홍훈 전 대법관, 원광대 석좌교수로 있으면서 법무법인 지평에 들어간 김지형 전 대법관이 그 예다. 김능환 전 대법관은 편의점을 운영하다가 법무법인 율촌에 합류했고, 국무총리 후보로 지명됐다가 중도 포기한 안대희 전 대법관도 건국대 석좌교수로 있다가 지난해 법률사무소를 열었다.

대법관 출신의 ‘즉시’ 개업은 갈수록 어려워질 것으로 전망된다. 판사 출신인 서기호 정의당 의원은 지난달 퇴직 법관들의 수임 제한 기간을 3년으로 늘리는 변호사법 개정안을 발의했다. 게다가 변호사 등록권을 가진 대한변호사협회 수장은 대법관 출신의 변호사 개업을 반대하고 있다.

하지만 퇴임 후 공익 활동에 앞장서며 소리 없이 ‘노블레스 오블리주’를 실천하는 전관들도 있다. 배기원 전 대법관은 서초구청에서, 이강국 전 헌법재판소장은 법률구조공단에서 무료 법률상담 봉사를 하고 있다. 전수안 전 대법관도 개업하지 않고 공익사단법인 ‘선’에서 고문으로 활동하고 있다.

신동진 기자 shine@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0