수습기자 시절의 이야기입니다.

유명 인터넷 커뮤니티에서 20대 명문대 재학생 A 씨와 30대 직장인 B 씨의 ‘현피(현실 PK의 준말, 온라인에서의 싸움이 실제 폭행 사건으로 비화되는 일) 사건’이 벌어졌습니다. 대단한 사건은 아니었기에 저희는 짤막한 기사를 썼습니다.

기사가 나가자 A 씨가 연락을 해왔습니다. 자기는 폭행 사건의 피해자인데, 왜 싸움의 원인을 자신이 제공한 것처럼 기사를 썼느냐는 문자메시지였습니다. 격앙된 느낌이었습니다. 순간 저는 면박을 줄까, 화를 낼까 고민이 됐습니다. 수습기자들은 잠이 부족해서 쉽게 짜증을 내는 민감한 상태거든요. 그래도 꾹꾹 참고 적당히 상황을 설명하는 답장을 보냈습니다.

만약 제가 순간적으로 욱해서 A 씨에게 차진 욕이 담긴 답장을 보냈다면 어떻게 됐을까요. 화가 날 대로 난 이 친구는 제 전화번호까지 공개해 버리고 저는 불특정 다수로부터 공격을 당하게 됐을 겁니다. 그야말로 ‘빅엿’을 먹을 뻔했던 겁니다. 저에게 신문이라는 무기가 있었다면, A 씨에게는 인터넷 커뮤니티라는 무기가 있었던 셈입니다.

인터넷을 통한 뉴스 소비 비중이 날로 늘어나면서 독자가 기자에게 ‘빅엿’을 선사하는 것도 꽤 쉬워졌습니다. 반격의 도구가 생겼기 때문입니다.

굳이 ‘모가지를 따 버리겠다’ 같은 무시무시한 말을 하거나 ‘맛’ 운운하는 성추행 발언을 할 필요도 없습니다(이랬다가는 경찰서에 들락거리게 될 수도 있습니다). 다음과 같은 소소한 행동만으로도 기자에게 ‘빅엿’을 먹일 수 있습니다. 알 수 없는 허탈함에 기자들이 하루를 끙끙대며 보내도록 할 수 있으니까요.

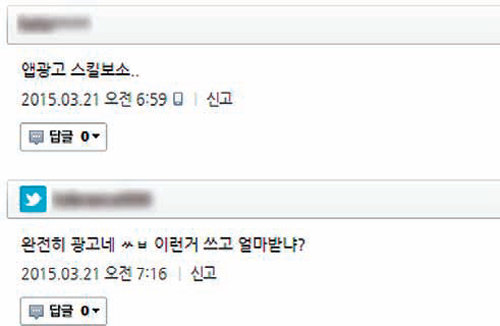

예를 하나 들어 볼까요? 얼마 전 한 동료 기자가 ‘정보기술(IT) 기업의 창업자 10명의 스마트폰 메인 화면에는 어떤 앱(응용프로그램)이 깔려 있나’라는 주제로 기사를 쓴 적이 있습니다. 이 기사의 ‘베스트 댓글’은 다음과 같았습니다. ‘앱 광고 기술이 대단하다’ ‘완전히 광고네. 얼마 받고 이런 기사 쓰냐?’

여러분, 잘나가는 IT 기업 창업자가 뭐가 아쉽다고 신문기자에게 금품을 건네겠습니까. ‘빅엿’을 먹고도 달리 해명할 방법이 없는 기자들은 답답할 뿐입니다.

포털 사이트에서 기사를 읽을 때 ‘단독’이라는 말머리의 기사만 읽지 않는 건 불특정 다수의 기자에게 ‘빅엿’을 선사할 수 있는 방법입니다. 그 단독 기사 대신 5분 뒤에 다른 매체가 고스란히 베껴 쓴 다른 기사를 읽으면 됩니다. 혹여 손이 머리보다 빨리 움직이는 바람에 그 ‘단독’ 기사를 클릭했다면, 절대 댓글을 달지 않아야 합니다. 자신이 단독 보도한 기사가 다른 매체의 복사 기사에 묻혀 사라지는 것을 지켜보는 기자의 모습을 상상해 보세요. 저는 상상만 해도 마음이 아파 옵니다.

별것 아닌 이런 행동들은 기자들에게 꽤 깊은 ‘내상’(‘정신적 충격’이라는 뜻의 인터넷 용어)을 입힙니다. 인터넷에서 살아 움직여야 하는 내 기사가 뭉개지고 묻혀 사라지는 것을 지켜봐야만 하니까요.

권기범 디지털퍼스트팀 기자 kaki@donga.com

지금 SNS에서는 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

오늘과 내일

구독

-

데스크가 만난 사람

구독

-

발리볼 비키니

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[지금 SNS에서는]당신의 취향은 무엇입니까](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0