이혼소송전 아이 놓고 다투는 부부들… 2014년 7개월간 74명 판례 보니

“판사 아줌마, 왜 저한테 아무것도 안 물어보세요?”

지난해 8월 서울가정법원의 면접조사실. 머리를 양 갈래로 땋은 A 양(8)이 물었다. A 양 부모의 이혼 소송과 함께 A 양과 남동생(5)의 친권자 및 양육자 지정을 위해 면접조사를 진행하던 판사는 “응, 아무것도 묻지 않을 거야”라고 대답했다. A 양은 ‘판사 아줌마’가 물어볼 예상 질문에 미리 준비한 답변이 쓸모가 사라졌다고 생각한 듯 시무룩해졌다.

각각 한 차례 이혼 경력이 있던 A 양의 아버지 임모 씨(42)와 어머니 이모 씨(41)는 2002년 지인 소개로 만나 재혼했다. 하지만 재산과 종교 문제로 다툼이 잦아졌고, 끝내 임 씨는 상습적으로 이 씨에게 폭언과 폭행을 저질렀다. 결국 이 씨는 2013년 2월 이혼을 결심하고 두 자녀를 데리고 집을 나왔다. 그러나 임 씨는 두 달 뒤 A 양의 조부모와 고모 등 친가 식구 8명을 대동해 유치원에 가려던 A 양과 남동생을 승합차에 태워 왔다. 이후 지난해 8월까지 “아이들이 엄마와의 만남을 거부한다”며 이 씨와 자녀들을 떼어놓았다.

이혼한 부부끼리 서로 협의가 되지 않는 경우, 가정법원은 남겨진 미성년 자녀에 대해 친권자와 양육자를 직권으로 지정한다. 대법원 판례에 따라 부모의 애정과 양육 의사 유무, 경제적 능력, 자녀의 의사와 부모에 대한 친밀도 등을 종합적으로 고려한다.

서울가정법원이 최근 내부적으로 펴낸 친권자 및 양육자 지정 실무보고서에 따르면 지난해 6월부터 12월 말까지 7개월간 가정법원 합의부가 판단한 주요 기준은 ‘미성년 자녀의 복리’였다. 자녀들의 양육 환경을 최대한 바꾸지 않고 유지시키는 것이 핵심이다. 가정법원 관계자는 “이 때문에 부부들이 이혼 소송 전 고정적인 양육 상황을 만들려고 자녀들을 무기 삼아 서로 탈취하는 사례도 늘고 있다”고 전했다. 하지만 기존 양육자가 누구였는지보다 양육 의지를 뒷받침할 수 있는 경제적 능력, 성실한 보조양육자(조부모 등) 존재 등도 중요한 판단 기준이라는 게 재판부의 중론이다. A 양의 친권과 양육 권리를 임 씨가 아닌 이 씨에게 준 것도 이런 맥락이다.

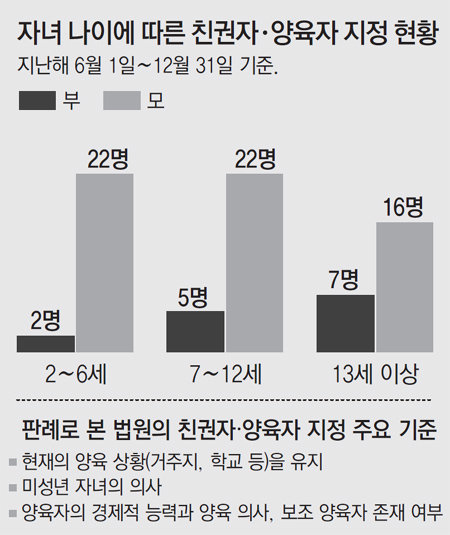

통상 미취학 연령 때부터 엄마가 양육해 온 경우가 많아 친권과 양육권은 주로 엄마가 갖게 된다. 그러나 나이가 많아질수록, 아들일수록 아버지로 지정되는 비율이 높아진다. 7개월간 선고된 판례 속 자녀 74명의 친권자 및 양육자로 아버지가 지정된 건수(14건·18.9%)를 살펴보면 0∼6세의 경우에는 24건 중 2건(8.3%), 7∼12세는 27건 중 5건(18.5%), 13세 이상은 23건 중 7건(30.4%)이었다. 자녀가 딸일 때는 16%에 불과했던 아버지 지정률이 아들일 경우 23%나 됐다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![망해가던 대기업이 부활하려면?히타치의 모범 답안[딥다이브]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130691076.1.thumb.jpg)

댓글 0