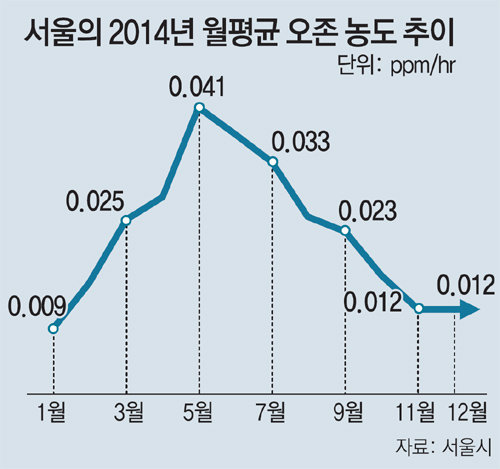

서울 2014년 평균농도, 10년전의 1.6배

서울지역의 오존 농도가 가장 높은 달은 5월인 것으로 나타났다. 시간대로는 오후 4시가 가장 심했다. 야외 활동이 절정인 요즘 가장 강력한 ‘오존의 습격’이 이뤄지는 것이다.

13일 서울시의 ‘오존 예·경보제 시행계획’에 따르면 최근 10년간 서울의 연평균 오존 농도는 64.3% 증가했다. 2004년 오존 농도 시간당 0.014ppm에서 지난해 0.023ppm까지 늘어난 것. 오존주의보 또한 2004년 9회 발령됐지만 지난해에는 23회나 발령됐다.

서울시는 대기환경보존법 제8조(대기오염에 대한 경보)에 따라 오존 예·경보제를 시행 중이다. 오존 농도가 시간당 0.12ppm 이상일 때 주의보를 내린다. 0.30ppm 이상이면 경보를, 0.50ppm 이상이면 중대경보가 발령된다. 주의보가 내려졌을 때 1시간만 야외 활동을 해도 눈과 호흡기가 따끔하고 기침이 나는 증상이 발생할 수 있다.

오존 농도가 높을 때는 실외활동을 자제하는 것이 최선의 대책이다. 실내는 실외보다 오존량이 30∼50%가량 적기 때문이다. 오존 농도가 높은 날이 이어질 때는 비타민E가 다량 함유된 땅콩 호두 옥수수 녹색채소를 많이 섭취하는 것이 좋다. 자외선 차단 크림을 3, 4시간마다 발라주거나 물을 많이 마시는 것도 피부 건강에 도움이 된다.

서울에는 아직 오존경보가 발령된 적은 없다. 하지만 안심하긴 이르다. 시간당 오존 농도가 가장 높았던 때는 2005년 7월 23일 오후 3시 종로 지역으로 0.199ppm이었다. 지난해 최고는 5월 31일 오후 2시 중랑구 지역으로 0.171ppm까지 올랐다. 서울시 관계자는 “오존 농도가 높으면 자가용보다는 대중교통을 이용해 오존을 만드는 매연 자체를 줄이는 데 협조해주길 바란다”고 말했다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0