[메르스 어디까지/삼성병원 진료중단]화 키운 3차례 결정적 실책

“신규 환자가 안 나올 때가 됐는데….”

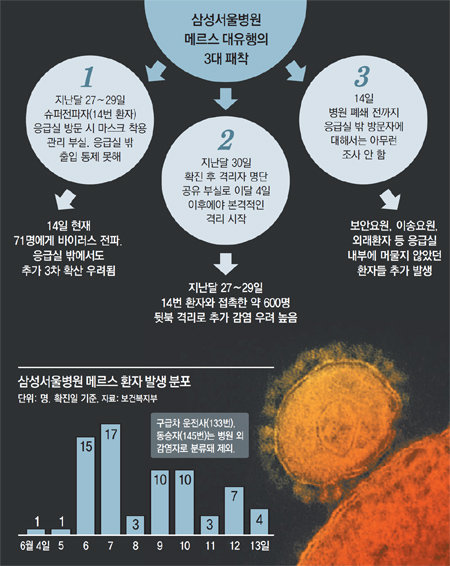

산술적으로는 그랬다. 이달 12일이 지나면 삼성서울병원발 메르스(MERS·중동호흡기증후군) 신규 환자 수가 줄어들 것으로 기대됐다. 2차 확산을 일으킨 슈퍼 전파자(14번 환자)가 지난달 30일 격리됐는데, 그로부터 14일(최대잠복기)이 지났기 때문이다.

하지만 지난 주말(13일과 14일) 삼성서울병원에서 14번 환자와 접촉했다가 뒤늦게 확진 판정을 받은 사람들이 이어지고 있다. 심지어 새로운 패턴의 환자까지 등장하고 있다. 응급실 밖에서 감염되거나, 응급실로 환자를 이송하는 구급차 안에서도 감염이 진행됐다는 게 보건당국의 설명이다.

○ 14번 환자 마스크 점검 실패

불행의 서막은 아주 작은 실수에서 시작됐다. 14번 환자는 지난달 27일 삼성서울병원 응급실에 폐렴 증세로 입원했고 기침을 심하게 했다. 의료진은 환자에게 N95 마스크를 처방했던 것으로 알려졌다. 하지만 14번 환자는 마스크 착용을 하지 않은 채 응급실 곳곳을 돌아다녔다. 심지어 내원객들이 가장 많이 지나다니는 응급실 밖 본관 로비 지역까지 진출했다. 삼성서울병원에서 14일 현재 71명의 환자가 감염된 것도 14번 환자에 대한 적극적인 통제에 실패했기 때문이다.

27일 14번 환자와 비슷한 시간에 응급실 부근을 지나갔던 정모 씨는 “14번 환자가 응급실을 벗어나지 않았다는 말만 믿고 있다가 14일 뒤늦게 보건소에 처음 방문했다”라며 “정보를 투명하게 공개하지 않은 정부 때문에 피해자가 나올 수 있다”라고 말했다.

○ 접촉자 파악 및 격리 총체적 부실

14번 환자가 의심환자로 분류된 지난달 29일 이후 접촉자에 대한 격리가 신속하게 이뤄지지 못한 것도 문제였다. 병원 측은 14번 환자와 접촉한 의료진 218명은 비교적 빠르게 격리 조치를 했다. 하지만 일반 환자, 가족 등 격리자 675명에게는 4일 이후부터 격리 대상자라는 통보가 가기 시작했다. 사실상 5일 가까이 방치된 것이다. 그 뿐만 아니라 환자, 의료진, 단순 방문자들은 격리자 명단에서조차 빠졌다. 응급실 안전요원, 구급차 운전사, 외래 방문객 등 다양한 형태의 감염 사례가 뒤늦게 쏟아져 나오는 것도 이 때문이다.

○ 응급실 밖 오염 가능성 간과

삼성서울병원에서 발생한 확진환자들이 응급실에서만 감염됐다는 지나친 확신을 고수한 것도 사태를 악화시켰다.

보건당국은 기존 학설, 대응 매뉴얼에 집착해 선제적 대응의 적기를 놓친 적이 적지 않다. 먼저 메르스 바이러스는 2m 이내에서 1시간 이상 밀접 접촉해야 전파된다는 세계보건기구(WHO) 지침을 그대로 믿었다. 사우디아라비아의 환경에 맞춰 만들어진 이 매뉴얼은 한국에서는 통하지 않았고 평택성모병원에서의 1차 확산의 주 원인이 됐다.

‘중이 제 머리를 못 깎듯’ 보건당국과 삼성서울병원이 소극적이라면 제3의 기관이 지난달 27일부터 29일까지의 방문자를 전수조사하고, 폐쇄회로(CC)TV 영상도 모두 회수해 정밀 조사해야 한다는 지적도 나온다.

유근형 noel@donga.com·박은서 기자

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![전세 계약 전 근저당권 반드시 확인하세요[부동산 빨간펜]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130480037.1.thumb.jpg)

댓글 0