소음기준 강화 1년… 지금 시위현장은

96.8dB(데시벨).

15일 오후 3시경 서울 용산구 서울역광장에서 열린 전국민주노동조합총연맹 주최 노동자·서민 살리기 총파업 대회에서 측정된 순간 최대 소음 기록이다. 무대에서 80m나 떨어진 곳인데도 헬기 프로펠러 소리(100dB)에 육박하는 ‘굉음’이 울려 퍼졌다. 시민들은 얼굴을 찡그리고 귀를 막은 채 행사장 주변을 지났다. 근처 식당에서 일하는 허모 씨(54)는 “모두 절박한 사정이 있겠지만 집회 때마다 소음 때문에 이런 불편을 겪다 보니 집회 참가자의 주장까지 공감하기가 어렵다”고 말했다.

이날 동아일보 취재팀은 현장 소음 관리에 나선 남대문경찰서 소음관리팀과 동행했다. 조합원 5000여 명(경찰 추산)이 모인 광장의 무대 양옆에는 대형 스피커 3, 4개가 차곡차곡 쌓여 있었다. 대형 크레인 한 대에는 스피커 8개가 매달려 있었다. 일종의 ‘공중 스피커’인 셈이다. 경찰 관계자는 “공중에 매달린 스피커에서 나오는 소리는 주변 방해물이 없다 보니 더 크고 멀리 퍼진다”고 설명했다.

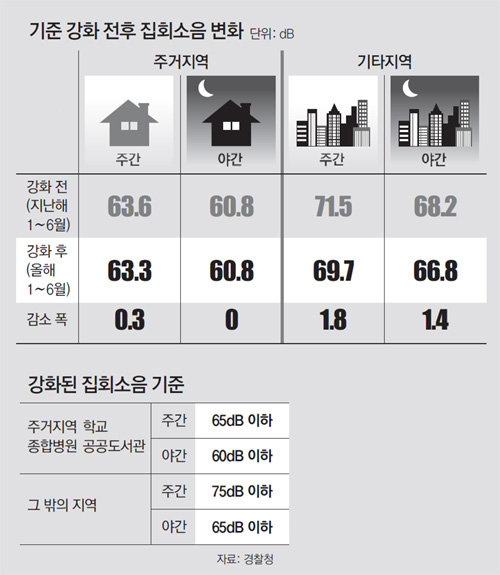

지난해 7월 21일 강화된 집회 및 시위에 관한 법률(집시법) 시행령에 따르면 광장, 상가 지역 소음 기준은 주간 80dB, 야간 70dB에서 각각 주간 75dB, 야간 65dB로 낮아졌다. 소음 신고가 들어온 건물 외벽에서 1∼3.5m 떨어진 지점 1.2∼1.5m 높이에서 측정한다. 경찰이 강한 법 집행을 강조하면서 집회현장 소음 측정 건수도 지난해 상반기(1∼6월) 8443건에서 올 상반기 1만4147건으로 늘었다. 올 상반기 집회소음도는 평균 68.9dB로 지난해 같은 기간 70.3dB에 비해 1.4dB 정도 줄었다.

그러나 시민들이 현장에서 느끼는 체감 소음도는 별반 다를 바 없다는 의견이 많다. 특히 야간에는 주거지역(60.8dB·기준 60dB)과 그 외 지역(66.8dB) 모두 기준치를 초과한 것으로 나타나 그만큼 불편이 큰 것으로 분석됐다.

전문가들은 소음 공해 해결을 위해서는 소리 크기에 큰 비중을 둔 현재의 소음 관리 방식을 개선해야 한다고 말한다. 소리 크기뿐 아니라 성분, 지속 시간 등 소리 3요소를 고루 따져야 한다는 것. 배명진 숭실대 소리공학연구소장은 “소음을 실질적으로 줄이려면 음질 나쁜 스피커, 확성기 같은 장비나 소음 지속 시간 등을 규제할 필요가 있다”고 말했다. 경찰청 관계자는 “괴롭히기식 소음 공해를 차단해 소음 감소 효과를 체감할 수 있는 방안을 검토하겠다”고 밝혔다.

○ “집회 자유 위축시킨다” 반발도

필요하면 처벌까지 강화해야 한다는 의견도 나왔다. 이광윤 성균관대 법학전문대학원 교수는 “집회 소음에 따른 시민들의 피해가 계속되는 만큼 기준 초과 시 처벌을 강화하는 방안을 검토해야 한다”며 “현재 처벌 기준(50만 원 이하의 벌금)은 한국 생활 수준에 비춰볼 때 매우 낮다”고 말했다.

하지만 이 과정에서 집회의 자유가 침해될 것을 우려하는 목소리도 크다. 안진걸 참여연대 협동사무처장은 “경찰이 소음 측정을 명목으로 소규모 집회까지 따라다니며 불필요한 갈등과 충돌을 야기하고 있다”며 “소음 피해 민원이 발생하면 경찰이 주최 측과 협의해 음량을 조정하는 방식으로 가야 한다”고 주장했다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![형제애로 마련한 400억…감사 전한 튀르키예[동행]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130402416.1.thumb.jpg)

![“대통령을 뽑았더니 영부남?” 활동 중단 김여사의 향후 행보는? [황형준의 법정모독]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130476280.1.thumb.jpg)

댓글 0