한류 열광 中유학생, 집주인 중복계약 사기-주변 무관심에 두번 눈물

어두운 방 안에는 아무것도 없었다. 대학원 논문 자료가 담겨 있는 컴퓨터는 물론이고 옷가지와 화장품까지 흔적조차 찾을 수 없었다. 중국인 유학생 우모 씨(30·여)는 올해 1월 2일 자신에게 일어난 ‘사건’을 생생히 기억했다. 한 달간 중국 산둥(山東) 성 지닝(濟寧)에 사는 가족을 만나고 온 날이었다. 오후 11시가 넘어 서울 용산구 해방촌 근처 자취방에 도착한 우 씨는 방문을 연 순간 그대로 주저앉고 말았다. 세간이 모두 사라진 채 방이 텅 비어 있었던 것이다.우 씨는 황급히 ‘집주인’ 김모 씨(53)에게 연락했다. 김 씨는 “방을 어지럽힌 채 계속 비워둬 중국으로 도망간 줄 알았다”며 대수롭지 않게 말했다. 우 씨가 자신의 컴퓨터가 어디 있는지 묻자 김 씨는 “중국으로 가져간 것 아니냐”며 시치미를 뗐다. 우 씨는 출국 전 1월 7일까지의 월세를 미리 낸 상태였다.

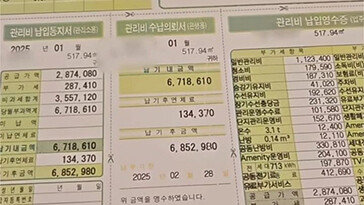

알고 보니 김 씨는 집의 실제 소유주가 아니었다. 월세를 내고 빌린 집의 일부를 재임대하는 형식으로 여러 세입자에게서 보증금을 받아 주인 행세를 한 것이었다. 김 씨는 우 씨가 출국한 지 5일 만에 다른 세입자를 받아 ‘중복 계약’을 했다. 새로운 세입자 역시 이사 직후 이 사실을 알고 다른 곳으로 옮겼다. 우 씨는 보증금을 돌려 달라고 요구했다. 그러나 김 씨는 우 씨에게 책임을 미루며 보증금 500만 원과 소지품의 보상을 해줄 수 없다고 버텼다. 보증금은 우 씨가 9개월 동안 게스트하우스에서 쉬지 않고 일해 모은 돈이었다.

5월에서야 우 씨는 한 이주민지원센터의 도움으로 변호사를 소개받아 경찰에 정식 고소장을 제출했다. 김 씨는 8월 말 사기와 주거침입, 절도 등의 혐의가 인정돼 기소 의견으로 검찰에 송치됐다. 다급해진 김 씨는 지난달 말 “보증금을 돌려줄 테니 고소를 취하해 달라”고 요청했다. 하지만 우 씨는 아직까지 보증금을 받지 못했다.

이 일을 겪은 뒤 한국을 바라보는 우 씨의 시선은 180도 달라졌다. 어려서부터 한류에 푹 빠져 직장까지 그만두고 한국 유학을 결심할 만큼 우 씨는 자타 공인의 ‘하한쭈(哈韓族·한류에 열광하는 사람)’였다. 2007년 처음 한국 땅을 밟아 올해 대학원 석사과정 졸업을 앞두고 있었다. 졸업 후 한국 미디어업계에 종사할 꿈을 키워왔다. 하지만 이번 일을 겪으며 몸도 마음도 지쳐 결국 졸업논문만 남겨둔 대학원 공부를 포기했다.

우 씨는 8월 중순 한 재한 중국인 인터넷 커뮤니티에 자신의 억울함과 실망감을 담은 글을 올렸다. 우 씨의 글에는 300개 이상의 댓글이 달렸다. 대부분 안타까움을 표하고 한국 사회를 비판하는 내용이었다. 우 씨는 기자에게 “드라마 속에 비친 한국은 아름답고 정의로운 사회였는데 막상 ‘하늘이 무너지는 기분’을 느낀 순간 도움을 청할 곳이 아무 데도 없었다. 10개월 동안 한국이라는 나라에 실망만 더 커졌다”며 깊은 한숨을 내쉬었다.

窓 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

2030세상

구독

-

정용관 칼럼

구독

-

프리미엄뷰

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[단독/窓]“동생이 그럴리가…” 폐지 주워 모은 2억 털린 할머니의 독백](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0