[달라도 다함께]<1>‘체육 특기생’ 다문화 청소년 3人

《 ‘다(多)문화가정’이라는 단어가 처음 쓰이기 시작한 것은 2004년. 국제결혼가정의 아이들을 ‘혼혈아’로 부르는 차별적인 용어를 수정하자는 취지에서 ‘다문화가정 2세’라는 말이 등장하면서부터다. 십수 년 전 국제결혼을 택했던 다문화가정의 구성원들은 지금 한국사회에서 어떤 모습으로 살고 있을까. 본보는 다문화 기획 ‘달라도 다함께’에서 다문화가정 구성원의 삶에 대해 알아보고자 한다. 1회에서는 ‘스포츠’ 분야에서 두각을 드러낸 다문화가정 2세 청소년 3명을 만났다. 》

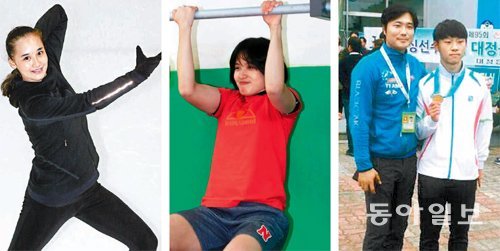

본보는 다문화 2세들의 한국 생활 현주소를 알아보던 중 ‘스포츠’ 분야에서 두각을 나타낸 청소년 3인을 만났다. 레슬링 전공자 변지원 양(19·필리핀 출신), 펜싱선수 김알렉스 군(18·키르기스스탄 고려인 출신), 피겨스케이팅 특기자 최진주 양(18·스위스 출신)이다.

○ 이방인이라는 꼬리표

최 양은 2006년 월드컵 당시 친구들에게 들었던 폭언을 잊지 못한다. 당시 학급 아이들은 “스위스 출신 심판이 우리나라한테 불공정하게 판정을 해서 졌잖아. 너희 나라로 돌아가!”라며 소리를 질렀다. 그녀가 집에 돌아와 엄마에게 했던 질문은 “친구들이 우리 돌아가라고 하면 정말로 떠나야 돼?”였다. 어른들도, 아이들도 쉽게 내뱉는 “너희 나라로 돌아가”라는 말이 듣는 이에겐 폭력으로 느껴진 것이다.

변 양의 경우 어머니가 필리핀 출신이고, 아버지는 주짓수(브라질 유술) 도장을 운영하는 한국인이다. 2012년 아버지를 따라 운동을 하기 위해 한국행을 택했지만 정착이 쉽지 않았다.

우선 언어가 문제였다. 필리핀에서는 영어와 필리핀어를 주로 사용했기 때문에 한국어는 거의 기초가 안 된 상태로 입국한 것이다. 같이 온 남동생은 성격이 활달한 편이라 쉽게 친구들과 어울렸지만 내성적인 변 양은 학교 적응에 시간이 걸렸다. 변 양은 “한국에서도 외모나 말투가 다르다 보니 ‘다문화’라는 차별적 시선은 여전히 존재한다”고 말했다.

체육 특기생인 다문화 2세들에겐 ‘위계 문화’가 충격으로 다가왔다. 교사-제자 간, 선배-후배 간 군기가 센 한국 체육계 문화를 받아들이기 어려웠다는 것이다.

변 양은 “선배와 마주치면 90도로 인사하는 친구들을 보고 놀랐다”며 “내 출신 배경을 모르는 선배에게 이런 태도 때문에 혼이 났다”고 말했다. 올해 수시전형으로 한국체대에 합격한 김 군은 “처음엔 당황했지만 7년간 한국에서 체육을 배우면서 이런 문화는 당연히 받아들여야 한다는 걸 알게 됐다”고 말했다.

또래 친구 사이에서 나타나는 ‘문화적 차이’를 좁히는 것도 쉽지 않았다. 아버지 국가인 스위스 국적을 포기하고 한국행을 택한 최 양에게 가장 당혹스러웠던 것은 ‘약속문화’였다. 스위스에선 친구와 간단한 약속도 3주 전에 잡도록 가르친다. 이런 교육을 받은 최 양에겐 “오늘 끝나고 떡볶이 먹자”는 친구들의 제안은 당황스럽기만 했다. 최 양은 “사소한 것이지만 이런 차이를 극복하는 데에는 시간이 걸렸다”며 “한편으론 다양한 나라의 문화 차이를 몸소 겪은 것이 다문화 자녀의 경쟁력이라고 생각한다”고 말했다.

○ 이중 언어 특기 살려 세계로

다문화 2세의 강점은 바로 ‘이중 언어’다. 최근 강남을 중심으로 유행하는 스포츠와 영어를 동시에 배울 수 있는 놀이교실 코치가 되거나 국제올림픽위원회(IOC)에 진출하는 데 있어 큰 경쟁력이라고 할 수 있다.

최 양은 스위스어, 독일어, 영어에 능통하다. 피겨스케이팅 선수는 외국의 코치들과 협업을 하거나 유학을 갈 가능성이 있기 때문에 언어는 큰 무기가 될 수 있다. 최 양은 “오랜 기간 현역으로 활동하면서 국제무대에 서 보고 싶다”며 “이국적으로 생긴 외모 때문에 ‘한국인이 아니다’라는 편견에 부닥치고 꿈을 이뤄가는 과정이 힘들 수 있겠지만 꼭 국가대표가 되겠다”고 말했다.

김수연 기자 sykim@donga.com

달라도 다함께 >

이런 구독물도 추천합니다!

-

밑줄 긋기

구독

-

오늘과 내일

구독

-

아파트 미리보기

구독 6

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 1

추천 많은 댓글

2015-11-03 10:40:46

귀화인의 차별이 있지만 한국은 한국의 문화가 있다. 독일은 이민정책집행시 자국의 문화에 동화되는 정도도 살펴본다. 현재 한국의 의식과 문화는 절대적으로 나아져야만 한다. 허나 한인을 납치하고 살해하는 이슬람, 한국을 우습게 보는 중국,일본. 다문화가정이라는 표현이 싫다