2014년 완공후 역사관 관리 놓고 갈등… 1년 7개월만에 부산서 10일 개관

유품-기록물 등 생생한 자료 한곳에

“죽을지 살지 모르는 길을 떠나는데, 발길이 안 떨어져….”(육성 증언)

‘조선땅의 우리집은 저녁밥을 먹건만은, 여기나의 이내몸은 수만길 땅속에서, 주야간을 모르고서 이와같이 고생인고’(북해도 고락가)

부산문화회관 뒤쪽 오르막길을 오르면 현대식으로 지은 유엔평화기념관이 나오고 바로 옆에 직사각형 모양의 건물이 한(恨)을 토해내듯 우뚝 서 있다. 일제강점기 강제동원 피해자 200여만 명(추정)의 아픔이 함축된 역사 기록물이다. 건물 표면은 몸의 상처와 아픈 기억을 형상화해 진회색 벽돌로 음각을 새겼다. ‘아픈 역사’를 되풀이하지 말자는 의미를 담았다.

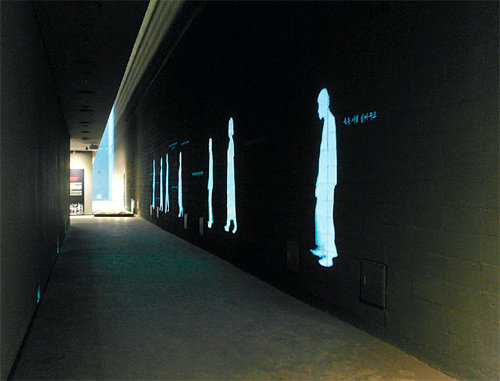

기억의 터널로 시작되는 4층에는 15세에 일본 홋카이도(北海道)로 끌려간 어린 노무자와 자살특공대로 동원된 고 인재웅 씨의 이야기가 가슴을 아프게 한다. 일본 전역 3900여 개소의 작업장에 동원된 피해자의 어깨띠와 징용고지서, 군사 우편, 위안부 관련 판결문도 있다. 강제동원 피해자 고 윤병렬 씨가 귀국하면서 가져온 여행가방과 16가지 자료는 당시 상황을 상세히 보여준다. 일제의 비인도성과 잔혹성도 엿볼 수 있다.

고된 탄광 생활과 작업장의 실상을 4·4조의 운율에 맞춰 기록한 고 강삼술 씨의 ‘북해도 고락가’는 조선인의 처참한 삶을 생생하게 그렸다. 강제동원 피해자의 험난한 귀환 과정과 한 많은 생을 마치고 유골마저 고국으로 돌아오지 못하는 안타까운 사연도 담겨 있다.

역사관 운영은 이달 말까지 국무총리실 소속 대일항쟁기 강제동원 피해조사위원회가 맡고 내년부터는 행정자치부로 이관돼 위탁 운영될 예정이다. 부산시는 역사관 주변 유엔평화기념관과 유엔묘지, 평화공원 등과 연계해 평화와 인권의 상징명소로 만들 계획이다.

조용휘 기자 silent@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0