1년째 일터 못돌아간 청소 하청업체 비리 폭로 8人… ‘추운 겨울’

2013년 5월 백모 씨(47)는 한 청소용역업체에 취직했다. 버스전용차로 정류장을 청소하는 곳이다. 백 씨의 출근시간은 오후 10시. 서울 서초구의 사무실에 도착한 그는 동료들과 함께 승합차에 몸을 실었다. 승합차 안에는 물 500L와 각종 청소도구가 실렸다. 백 씨와 동료들이 향한 곳은 버스가 쌩쌩 달리는 서울 도심의 버스전용차로. 마지막 버스가 지나면 백 씨의 일이 시작됐다.

백 씨는 정류장 광고판을 비롯해 높이 3m의 지붕 위에 올라가 걸레질을 했다. 지붕 위에서 작업할 때 시속 100km가 넘는 차량이 지나가면 온 몸이 흔들렸다. 그러나 몸을 지탱할 수 있는 안전장비는 아무것도 없었다. 업무량은 갈수록 늘었다. 불과 4시간 안에 정류장 15곳을 청소해야 했다. 보통 1곳 청소에 15분이 걸리지만 이동거리까지 감안하면 빠듯한 시간이었다.

산업안전보건법에 따르면 추락 우려가 있는 높이 1.5∼2m 이상에서 작업을 할 경우 반드시 안전장비를 착용해야 한다. 하지만 백 씨 등은 회사 측으로부터 어떤 안전장비도 받지 못했다. 더 이상 ‘목숨 걸고’ 일하는 것이 어렵다고 판단한 백 씨와 동료 7명은 2014년 9월 서울시 담당 부서에 민원을 제기했다. 그러나 돌아온 것은 대기발령과 하청업체 계약 해지에 따른 실직이었다.

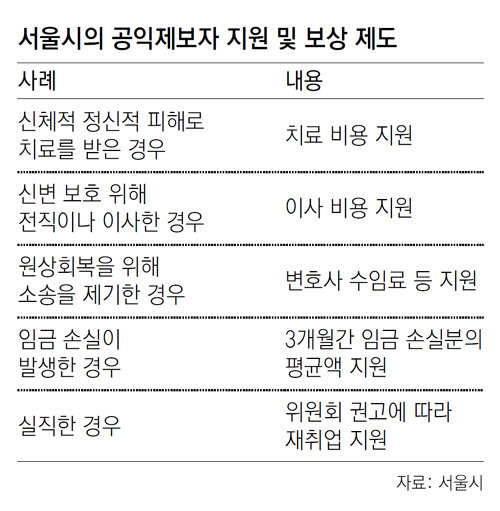

같은 해 4월 백 씨 등 8명의 청소근로자는 서울시 공익제보지원위원회로부터 ‘공익제보자(공익 목적의 내부고발자)’로 인정받았다. 서울시는 내부고발자를 보호하기 위해 2013년 8월 ‘공익제보 보호 및 지원에 관한 조례’를 제정했다. 백 씨 등은 이 조례에 따라 인정된 최초의 공익제보자였다. 서울시는 이들의 제보를 바탕으로 버스중앙차로 청소를 급수차로 변경하는 등 강화된 안전대책을 도입했다. 하청업체의 협약 위반도 ‘부패신고’로 인정받았다. 공익제보지원위는 서울시에 ‘이들의 재취업을 지원하라’고 권고했다.

백 씨 등은 마음고생을 끝내고 다시 일터로 향할 것이라는 기대에 부풀었다. 그러나 이들은 해가 바뀐 지금까지 일을 하지 못하고 있다. 백 씨는 “서울시 고위 관계자가 직접 공공시설 관리 분야의 취업을 돕겠다고 약속했지만 실무자는 단순 취업정보만 알려주는 데 그쳤다”고 주장했다.

상황이 이렇다 보니 괜히 공익제보를 했다는 후회까지 하는 실정이다. 공익제보자를 위한 서울시 지원 대상이 치료비나 소송비 등 극히 일부에 제한됐기 때문이다. 취업지원 기준도 모호해 오히려 공익제보자 재취업에 걸림돌이 되고 있다. 서울시 관계자는 “지난해 말까지 해결하기 위해 노력했지만 적합한 일자리가 나지 않아 기다리는 상황”이라고 해명했다.

김민 기자 kimmin@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![형제애로 마련한 400억…감사 전한 튀르키예[동행]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130402416.1.thumb.jpg)

댓글 0