[탈출! 인구절벽/1부]<4>두 번 우는 난임부부

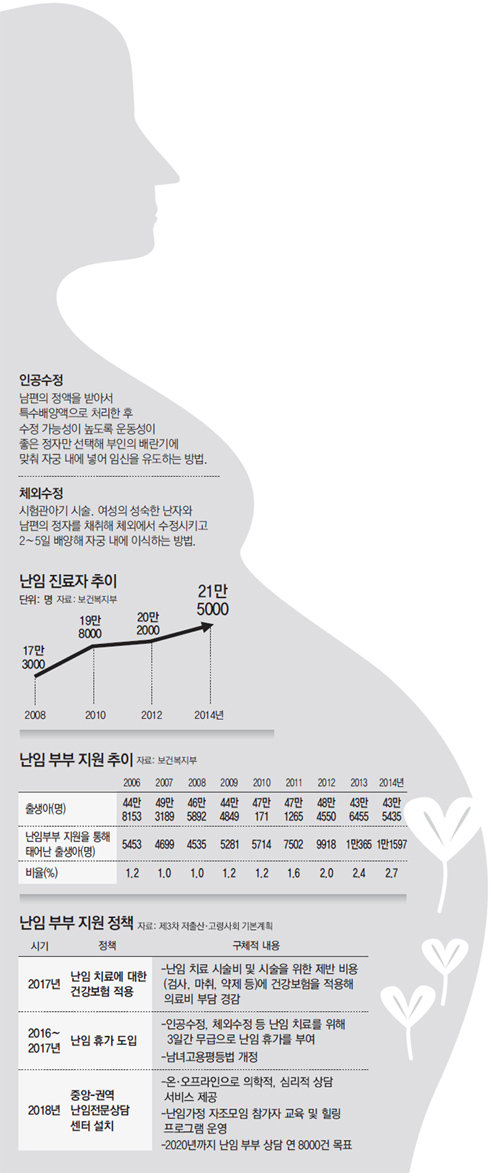

우리나라 난임 부부는 20만 명이 넘는다. 난임은 부부가 피임하지 않고 성생활을 했는데 1년이 지나도 임신이 되지 않는 경우를 말한다. 보건복지부 통계에 따르면 난임 진료를 받는 사람이 2008년 17만3000명에서 2014년 21만5000명으로 늘었다. 이 같은 현상에 대해 전문가들은 “만혼과 사회생활로 인해 여성의 임신 시기가 늦춰진 데다 지나친 경쟁사회 속에서 부부 모두 과로와 스트레스에 시달리기 때문”이라며 “의학적 난임보다 사회적 난임이 증가했다”고 진단한다.

동아일보는 난임 부부 5쌍과 대면 또는 전화인터뷰를 했다. 이들의 사연을 가상 부부인 이정남 씨(40), 오수영 씨(38) 시선으로 재구성해 현재 난임 부부가 무슨 어려움을 겪고 있고, 어떠한 지원을 원하는지 짚어봤다.

○ 난임 치료 받는 남편…“부족한 남자인 것 같아”

새벽부터 아내가 나를 깨우며 이렇게 말했다. 나도 잘 안다. 오늘이 병원 가는 날이라는 걸. 난임을 치료하기 위해 산부인과 전문병원을 다닌 지 6개월. 정자 채취는 오늘이 두 번째다.

결혼한 지 5년이 지났지만 아기가 통 생기지 않았다. 3년 전 아내는 혼자 동네 산부인과에 가서 ‘날’을 받아 왔다. 초음파를 통해 난포를 확인해 정확히 난자가 나오는 날과 시간까지 알아보고 온 것이다. 하필 그 시간이 새벽 4시였다. 그때도 아내는 “오늘, 알지?”라고 말하며 머쓱하게 웃었다. 알람을 맞추고 자더니만 딱 그 시간에 나를 깨웠다. 일을 마친 후 아내는 벽에 엉덩이를 붙이고 다리를 위로 올리더니 “이렇게 해야 정자가 난자한테 더 잘 간대”라고 말했다. 그런 아내를 보는 게 힘들었다.

아이는 쉽게 들어서지 않았다. 결혼하면 당연히 애를 낳고 살 거라고 생각했는데, 이 같은 상황이 이어지자 당황스러웠다. 과로와 스트레스 때문이었을까. 사실 아내와 난 결혼 후 거의 매일 야근을 했다. 병원에 갔더니 내겐 정자의 수와 활동성이 떨어지고, 아내에겐 배란일이 불규칙하다고 진단했다. ‘현대인병’이라고 했다. 바로 체외수정(시험관아기) 시술을 받기로 했다.

○ 일과 임신의 양립?…난임 치료 중에도 근무

“왜 이렇게 병원을 일찍 가는 건데?”

새벽부터 깨우자 남편이 불만을 토로했다. 나도 기가 막힌다. 난임을 치료하기 위한 진료 시간마저도 병원이 문 열기 전인 오전 7시 반으로 잡았으니 말이다. 취직한 뒤 난 밤낮도, 주말도 없이 열심히 일했다. 주변에선 “과로와 스트레스 탓에 아이가 생기지 않는다”고 했다.

열심히 일하는 모습만 보였기 때문일까. 직장 상사는 수시로 전화를 해 업무 지시를 했다. 종종 오후 11시에도 전화를 했다. “전 5년간 애가 안 생긴 난임 여성입니다. 그리고 난 지금 애를 만들려고 하고 있었다고요.” 난 이렇게 ‘속으로만’ 외쳤다.

5일 후 병원에 가 2개의 수정된 배아를 자궁 안에 넣었다. 그날 “휴가를 내겠다”고 했더니 상사는 “수영 씨는 남들 다 가지는 아이를 가지는 데 참 유난스럽게도 군다”며 뼈 있는 농담을 건넸다. 다음 날부터 바로 출근해 평소처럼 일했다. 첫 시술은 실패였다. 직장생활과 상사에 대한 푸념을 털어놓자 담당 의사는 “이렇게 사는데 수영 씨한테 아이가 찾아오면 그게 이상한 일”이라고 말했다. 눈물이 났다.

그리고 오늘 두 번째 시술을 하기 위해 첫 진료를 받으러 가는 것이다. 하지만 휴가를 내지 못했다. 담당 의사는 “첫 시술 때처럼 무리한다면 이번에도 아기가 생기기는 어려울 것”이라고 했다. 진료를 마치고 회사에 가서 상사에게 “연차를 모두 모아서 20일간 휴가를 내겠다”고 했지만 거절당했다. 결국 회사를 그만두기로 했다.

○ 난임 휴가 한 달만 쓸 수 있었다면…

이정남 오수정 씨 부부는 두 번째 시술에서 임신에 성공해 지난해 초 딸을 낳았다. 이 씨는 아내 오 씨가 시술을 받는 한 달간 연차를 모아서 낸 후 아내를 돌봤다.

두 사람이 아이를 낳는 데 들어간 총비용은 1000만 원 남짓. 정부에서 시술 한 번당 190만 원 상당의 지원금을 받았지만 턱없이 부족했다. 이 비용에는 ‘몸에 좋다’며 먹은 약 값 등은 포함돼 있지 않다. 또 오 씨가 회사를 그만두면서 발생한 ‘기회비용’까지 더하면 액수는 걷잡을 수 없이 커진다. 부부는 “체외수정에 따른 의료비 부담이 매우 컸다”며 “둘째는 난임 치료에 건강보험이 적용되는 2017년 후에나 가져야겠다”며 쓴웃음을 지었다.

경제적 문제뿐만 아니라 난임 부부에 대한 직장 및 사회의 배려도 중요하다고 이들은 강조했다. 오 씨는 “난임 시술을 받고 있는 사람을 배려해주는 분위기가 있었어도, 최소한 체외수정 시술을 받는 한 달만 마음 편하게 휴가를 낼 수 있었다면 회사를 그만두지는 않았을 것”이라고 밝혔다.

이지은 기자 smiley@donga.com

▽도움말=김유신 차병원 서울역난임센터 교수, 양광문 제일병원 난임생식내분비과 교수, 보건복지부

저출산 고령화 >

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

댓글 0