[시동 켜요 착한운전]

100건당 사망사고 12.6건… 日의 2.7배-英의 4.5배 달해

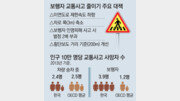

도로 가장자리의 전봇대나 가로등, 표지판 등에 차량이 부딪치는 공작물 충돌 사고 100건당 사망자가 발생한 사고가 약 13건에 이른다는 조사 결과가 나왔다. 교통 선진국에 비해 최고 5배에 육박하는 수치다. 이에 따라 운전자가 차로를 잠깐 벗어나더라도 사고를 내지 않도록 도로 시설을 정비하고, 제한속도가 일정 수준 이상이고 공작물 충돌 사고가 잦은 도로에는 ‘용서의 도로(클리어 존)’를 만들어야 한다는 지적이 나온다.

28일 삼성교통안전문화연구소가 발표한 ‘도로변 공작물 충돌 교통사고 현황 및 대응 방안’에 따르면 2009∼2013년 국내 공작물 충돌 사고 100건당 사망 건수는 12.6건으로, 일본(4.7건)의 2.7배, 영국(2.8건)의 4.5배에 달했다. 영국의 경우 같은 기간 전체 공작물 충돌사고가 6만7162건으로 한국(2만3137건)의 2.9배에 이르지만 사망 사고 건수는 1868건으로 한국(2906건)보다 오히려 36% 낮다.

현행법상 가로등과 표지판은 도로가 끝나는 지점의 안쪽(인도 쪽)에 설치해야 하지만, 인도에 접한 도로상에 세워놓은 곳이 적지 않아 운전자들이 실수로 도로 가장자리로 이동하다가 대형 사고로 이어지는 사례가 많다. 공작물 충돌 사고를 줄일 수 있는 클리어 존은 도로와 전봇대, 표지판 등의 사이에 있는 빈 공간으로, 운전자가 음주나 졸음 등으로 한순간 도로를 벗어나도 사고를 내지 않고 다시 도로 안으로 돌아올 수 있게 한다. 용서의 도로라고 불리는 것도 이 때문이다.

그러나 한국은 현재 일부 국도와 지방도로에 클리어 존과 같은 접도(接道)가 있긴 하지만 제한속도 등 구체적인 설치 기준이 없다. 김상옥 삼성교통안전문화연구소 수석연구원은 “현실적으로 제한속도가 시속 70km 이상인 모든 도로에 클리어 존을 설치할 수 없다면 사고가 잦은 구간에 우선 설치하고, 도저히 여건이 안 되는 곳은 최소한 방호 울타리 등을 갖춰야 한다”고 강조했다.

정성택 기자 neone@donga.com

시동 켜요 착한운전 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

이럴땐 이렇게!

구독

-

오늘의 운세

구독 130

-

DBR

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 3

추천 많은 댓글

2016-02-29 06:09:48

꼭 필요한 시설이지만 길 밀리면 노견주행을 우습게 히는 인간들만 살 판 날듯

2016-02-29 08:01:16

대한민국 참! 좋은 나라다, 사고내는편에 서서 옹호해 주니 말이다, 도로가에 전봇대 가로수 다 뽑아버리고 활주로 같이 맹글어 줘라,

2016-02-29 09:55:52

한국이 얼마나 후진국인가를 알게 해 주는구나 정치인만 후진국형인 줄 알았는데 그런 후진국 형 정치인을 두둔하는 유권자 역시 후진국형이다 정치인이 막말을 해도 옹호하니 나라가 이 꼴인거다 이번 4.13이 지나면 달라지긴 할까?