[청년이 희망이다]<1부> 글로벌 챌린지의 현장

《 미국 샌프란시스코의 젊은 창업자들은 매일 ‘피칭(pitching)’한다. 야구에서 투수가 공을 던지는 행위를 뜻하는 피칭이 이곳에선 창업자가 투자자를 만나 아이디어를 설명한다는 용어로 더 많이 쓰인다.

투수의 피칭은 게임 종료와 함께 끝나지만 스타트업 창업자의 피칭은 24시간 계속된다. 아이디어에 자금을 대줄 만한 투자자를 만나거나 업계의 ‘고수’를 만났을 때, 심지어 친구와 술잔을 기울일 때조차 피칭에 나선다. 마이크로소프트에서 근무하는 김준식 씨(31)는 “실리콘밸리는 창업에 미친 사람들이 모인 곳”이라고 말했다. 한국 청년들도 이곳에서 ‘제2의 구글’을 꿈꾸며 창업하는 사례가 늘고 있다. 미국인들에 비해 서툰 영어도, 빈약한 주머니 사정도 청년들의 아이디어와 열정을 가로막진 못한다. 》

○ 애송이 창업가도 꿈을 실현하는 곳

“솔직히 이건 마음에 듭니다. 한번 사 보고 싶은데요.” 지난달 24일 오후 9시. 미국 캘리포니아 주 새너제이의 KOTRA 실리콘밸리 무역관에서 한일 양국 실리콘밸리 스타트업 기업을 대상으로 열린 ‘피칭 대회’에서 일본 측 심사관이 한 말이다. “학생 수준의 아이디어”라거나 “혁신이 없다”는 식의 날카로운 비판을 서슴지 않는 피칭 대회에서 보기 드문 호평이다.

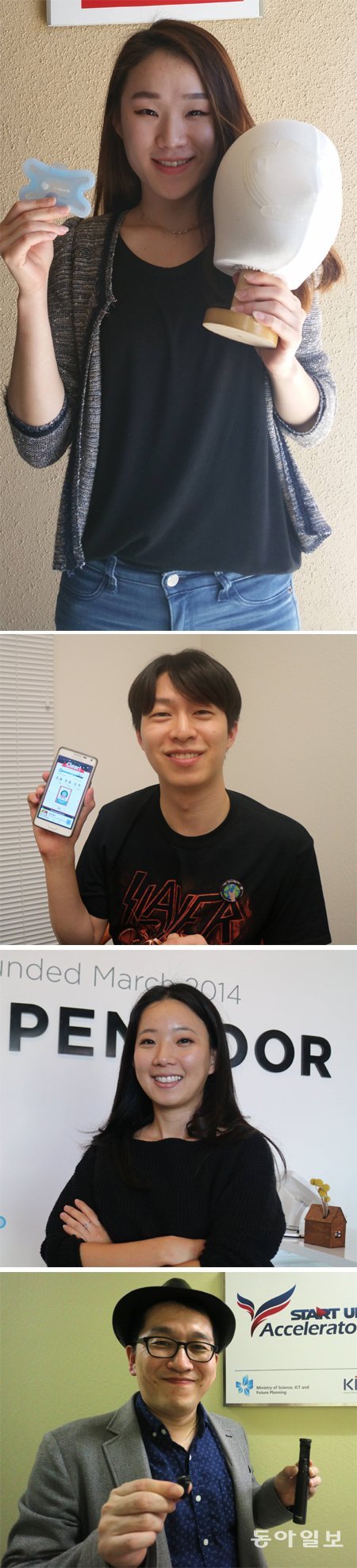

발표 제품은 한국 스타트업 리플버즈의 ‘귀로 말하는 이어폰’. 통화용 마이크를 선으로 연결해야 하는 기존 이어폰과 달리 양쪽 귀에 작은 이어폰만 꽂으면 자유롭게 듣고 말할 수 있다. 제품을 내놓은 김승현 씨(39)는 “사람이 말할 때 귀에서 나오는 작은 소리를 이용해 만든 제품”이라며 “이어폰 안에 스피커와 마이크를 동시에 넣어 5개국 특허도 받았다”고 설명했다.

2012년 설립된 리플버즈는 지난해 5월 미국 법인을 세웠다. 기업의 설명 자료엔 미국 샌프란시스코가 본사, 한국이 연구개발(R&D) 센터다. 김 씨는 “처음부터 글로벌 진출을 염두에 두고 1년 전 실리콘밸리에 법인을 만들어 미국에서부터 제품을 출시했다”고 말했다. 리플버즈는 이어폰 제품을 미국의 정보기술(IT) 크라우드펀딩 사이트인 ‘킥스타터’에 선보여 전체 2위를 차지하며 총 30만 달러(약 3억5100만 원) 이상을 모금했다.

현지의 스타트업 보육 액셀러레이터와 인큐베이터 기관만 200곳 이상에 이른다. 대표적인 액셀러레이터인 ‘500스타트업’은 한국의 스타트업을 선별해 투자하기도 한다. 아무리 설익은 아이디어라도 가능성만 있다면 보완해서 키울 수 있는 곳이 바로 실리콘밸리다.

○ 실패에 관대한 문화

한국 젊은이들이 머나먼 미국 땅 실리콘밸리에서 창업에 도전하는 이유는 뭘까. 가장 큰 이유는 실리콘밸리가 50년 전부터 세계 IT 업계의 ‘수도(首都)’이기 때문이다. 샌프란시스코의 한 회계 전문가는 “여기선 100만 달러 이상의 자금을 수십 개 스타트업에 쪼개 투자하는 개인 투자자가 적지 않다”며 “그중 하나만 제2의 우버로 성장해도 수백 배의 수익을 거둘 수 있다”고 말했다.

무명 스타트업 창업자라도 벤처캐피털(VC)에 이메일을 보내면 쉽게 만날 수 있다. 실리콘밸리에 있는 스타트업 수만 2만3000여 개에 이르는데 어떻게 그런 일이 가능할까. 샌프란시스코에서 채용 관련 프로그램을 개발하는 스타트업 ‘에치’의 창업자 재스퍼 손 씨(36)는 “워낙 벤처기업이 많으니 투자자 입장에서도 자신이 투자를 거절한 기업에서 ‘대박’이 터지는 경우가 있다”며 “어떤 원석이 숨어 있을지 모르니 일단 만나 보는 것이 이곳의 문화”라고 설명했다.

IT 기업 직원이 창업가로 변신하며 스타트업 도전을 할 수 있다는 점이 이 지역 창업 열기를 지피는 원동력이 된다. 고 씨는 “이미 검증된 직원이 다시 돌아오는 것을 싫어하는 실리콘밸리 기업은 없다”며 “한국에서는 그런 행동을 ‘배신’으로 간주한다는데 이는 이해하기 어려운 문화”라고 말했다.

실패에 관대한 분위기도 창업 활성화에 중요한 요소다. 이곳에선 오히려 실패한 경험이 있는 사람을 더 신뢰한다. 속칭 ‘FF펀드’(Family-Friend 펀드·가족 및 친구의 지원금)까지 끌어모아 “이번에 안 되면 죽겠다”는 다짐으로 시작하는 한국식 창업과는 거리가 있다. 에치의 공동 창업자인 이정규 씨(26)는 미국 버클리 캘리포니아대 공대를 졸업하고 바로 스타트업에 뛰어들었다. 그는 실패하면 어떻게 하느냐는 기자의 질문에 간단한 답을 내놨다.

“다시 창업하면 되죠.”

실리콘밸리에서는 10번 이상 창업에 나서는 사람이 흔하다. 3000달러(약 351만 원) 정도면 법인 설립에 필요한 모든 비용을 충당할 수 있다. 에치 창업자 중 한 명인 문아련 씨(32·여)는 “샌프란시스코 시내 커피숍에서 일하는 스타트업 창업자가 적지 않다”며 “주로 IT 관련이니만큼 노트북 하나만 있으면 어디든 근무처가 된다”고 말했다. 실리콘밸리 투자자들은 실패 경험이 없는 ‘초짜’ 창업자를 오히려 싫어한다. 우버, 에어비앤비 등 최근의 ‘스타 기업’들은 모두 수많은 실패를 양분 삼아 자랐다.

실리콘밸리에서 한국인은 아직 주류(主流)로 자리 잡지 못했다. 미국인 못지않게 많은 스타트업 기업을 만든 인도계, 중국계와 비교하면 미미한 수준이다. 미국 코프먼 재단이 2006∼2012년 실리콘밸리에서 창업한 외국 이민자 수를 조사한 결과 인도인이 전체의 32.0%에 달했다. 2위권인 중국인과 영국인은 5% 안팎이었다. 한국인은 러시아 등에 뒤처진 8위에 그쳤다.

지난해 실리콘밸리에 도전장을 낸 리플버즈의 김승현 씨는 “아직 한국인은 실리콘밸리의 비주류”라며 “결국 성패는 실리콘밸리 주류와의 네트워킹에서 판가름 나는 만큼 한국인과 어울리기보다 미국인 인도인 등을 만나는 데 집중하고 있다”고 말했다.

샌프란시스코 새너제이=박재명 jmpark@donga.com·박형준 기자

청년드림 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

만화 그리는 의사들

구독

-

오늘의 운세

구독

-

광화문에서

구독 134

-

- 좋아요

- 1개

-

- 슬퍼요

- 1개

-

- 화나요

- 0개

![[청년드림]“기사 주제 어떻게 정하나요” 질문 쏟아져](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2020/10/28/103664540.1.jpg)

댓글 0