한국 공동체지수 OECD국가 중 꼴찌… 주차장 불화-고독死 많아

- 동아일보

-

입력 2016년 4월 9일 03시 00분

공유하기

글자크기 설정

[토요판 커버스토리/ 고립된 생활공간 많은 한국]

경제협력개발기구(OECD)는 경제성장률만으로 한 사회를 제대로 평가할 수 없다는 이유로

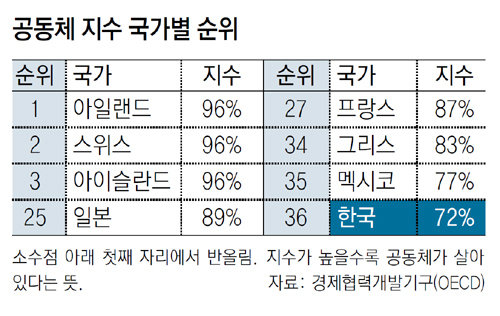

2011년부터 매년 5월 ‘더 나은 삶 지수(Better Life Index)’를 발표하고 있다. 이 지수엔 공동체 지수를 비롯해 △삶과 일의 균형 △안전 △양극화 지수 등 여러 지표가 포함돼 있다. 한국 사회는 전통적으로 정(情)과 ‘우리’를 강조하는 사회였다. 그런데 지난해 5월 경제협력개발기구(OECD)가 발표한 ‘더 나은 삶 지수(Better Life Index)’ 가운데 ‘공동체 지수’를 보면 정반대의 결과가 나와 충격을 안겼다. OECD 회원국과 러시아, 브라질을 포함한 36개 국가 중 점수가 가장 낮았다.

공동체 지수는 ‘어려움에 처했을 때 이웃이나 친구 등 사회적 네트워크의 도움을 받을 수 있다’고 응답한 비율이다. 이 설문에서 한국인은 72%가 “도움을 받을 수 있다”고 답했다. 전체 평균인 88%보다 16%포인트 낮다. 1위를 차지한 아일랜드는 96%였다.

건축학계에서는 한국 사회에서 공동체가 파괴되는 주 요인은 아파트가 보편화되고 동네 길이 사라져 고립된 생활 공간이 많아지는 것이라고 지적한다. 사람을 마주치기 힘든 길과 건물 배치가 이웃 간 소통을 가로막고 갈등이 생겨도 이를 제대로 해결할 수 없게 만든다는 것이다.

‘주차장 불화’도 잦아졌다. 이웃의 차가 자신의 주차 공간을 침범했다는 것이 주된 이유다. 갈등을 해결하는 과정도 대화보다는 법과 절차가 앞선다. 서울 종로구의 한 아파트 주민 조경미 씨(38)는 “얼굴 붉히면서 이야기하기 싫다는 이유로 신고부터 하는 사람이 적지 않다”며 “스마트폰으로 사진을 찍어 구청에 신고하거나 익명으로 견인 신청을 하는 사람도 자주 본다”고 말했다.

공동체가 파괴되면서 도움이 필요할 때 이웃의 손길을 기대하기도 힘들어졌다. 올해 연이어 터져 나온 아동 학대 사건을 살펴보면 옆집 아이가 수개월 동안 보이지 않아도 이웃은 “전혀 몰랐다”고 말한다. 자기 집에서 홀로 외롭게 죽음을 맞이하는 사람도 늘었다. 보건복지부는 주변 사람들과 단절된 채 홀로 죽음을 맞는 고독사(孤獨死)가 지난해 1200명을 넘어섰다고 발표했다.

박태순 사회갈등연구소장은 “사회적 자본인 ‘신뢰’가 형성되면 이웃 간 분쟁이 생겨도 대화와 배려로 해결할 수 있는 여지가 많다”며 “신뢰는 공동체의식과 불가분의 관계인데 공동체가 살아 있는 곳일수록 갈등을 해결할 때 들어가는 사회적 비용이 훨씬 적다”고 말했다.

※ 공동체 지수

경제협력개발기구(OECD)는 경제성장률만으로 한 사회를 제대로 평가할 수 없다는 이유로

2011년부터 매년 5월 ‘더 나은 삶 지수(Better Life Index)’를 발표하고 있다. 이 지수엔 공동체 지수를 비롯해 △삶과 일의 균형 △안전 △양극화 지수 등 여러 지표가 포함돼 있다.

토요판 커버스토리 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

동아광장

구독

-

광화문에서

구독

-

샌디에이고 특별전 맛보기

구독

트렌드뉴스

-

1

이정후 美공항서 일시 구금…前하원의장까지 나서 풀려났다

-

2

법원 “이진숙 방통위 KBS 이사 7명 임명 무효”

-

3

한동훈 제명 결정, 민주-국힘 지지층 모두 “잘했다” 더 많아

-

4

[단독]“권성동, ‘王’자 노리개 등 장식 상자 2개로 1억 받았다”

-

5

현대차 노조 “합의 없인 로봇 단 1대도 안돼”…‘아틀라스’에 위기감

-

6

“주차딱지 덕지덕지 뭐냐”…제거비용 200만원 청구한다는 입주민

-

7

홍익표 “李대통령, 장동혁 대표 병문안 지시…쾌유 기원”

-

8

이부진, 백화점 찾아 옷 입어보고 쿠킹클래스까지…무슨 일?

-

9

수명 연장에 가장 중요한 운동법 찾았다…핵심은 ‘이것’

-

10

李 “용인 반도체 클러스터, 정부가 옮기라면 옮기나”

-

1

수도권급 간-담도-췌장 수술 역량으로 지방 의료 살린다

-

2

박근혜 손잡고 울먹인 장동혁 “더 큰 싸움 위해 단식 중단”

-

3

현대차 노조 “합의 없인 로봇 단 1대도 안돼”…‘아틀라스’에 위기감

-

4

한동훈 제명 결정, 민주-국힘 지지층 모두 “잘했다” 더 많아

-

5

“장동혁 의식 혼미, 심정지 가능성”…단식 8일째 구급차 대기

-

6

장동혁 양지병원 입원…“단식 8일간 靑·여당 아무도 안왔다”

-

7

[사설]한덕수 구형보다 크게 무거운 23년형… 준엄한 ‘12·3’ 첫 단죄

-

8

[김순덕 칼럼]팥쥐 엄마 ‘원펜타스 장관’에게 700조 예산 맡길 수 있나

-

9

“주차딱지 덕지덕지 뭐냐”…제거비용 200만원 청구한다는 입주민

-

10

[단독]“이혜훈 아들, 연대 다자녀 전형 입학은 거짓말”

트렌드뉴스

-

1

이정후 美공항서 일시 구금…前하원의장까지 나서 풀려났다

-

2

법원 “이진숙 방통위 KBS 이사 7명 임명 무효”

-

3

한동훈 제명 결정, 민주-국힘 지지층 모두 “잘했다” 더 많아

-

4

[단독]“권성동, ‘王’자 노리개 등 장식 상자 2개로 1억 받았다”

-

5

현대차 노조 “합의 없인 로봇 단 1대도 안돼”…‘아틀라스’에 위기감

-

6

“주차딱지 덕지덕지 뭐냐”…제거비용 200만원 청구한다는 입주민

-

7

홍익표 “李대통령, 장동혁 대표 병문안 지시…쾌유 기원”

-

8

이부진, 백화점 찾아 옷 입어보고 쿠킹클래스까지…무슨 일?

-

9

수명 연장에 가장 중요한 운동법 찾았다…핵심은 ‘이것’

-

10

李 “용인 반도체 클러스터, 정부가 옮기라면 옮기나”

-

1

수도권급 간-담도-췌장 수술 역량으로 지방 의료 살린다

-

2

박근혜 손잡고 울먹인 장동혁 “더 큰 싸움 위해 단식 중단”

-

3

현대차 노조 “합의 없인 로봇 단 1대도 안돼”…‘아틀라스’에 위기감

-

4

한동훈 제명 결정, 민주-국힘 지지층 모두 “잘했다” 더 많아

-

5

“장동혁 의식 혼미, 심정지 가능성”…단식 8일째 구급차 대기

-

6

장동혁 양지병원 입원…“단식 8일간 靑·여당 아무도 안왔다”

-

7

[사설]한덕수 구형보다 크게 무거운 23년형… 준엄한 ‘12·3’ 첫 단죄

-

8

[김순덕 칼럼]팥쥐 엄마 ‘원펜타스 장관’에게 700조 예산 맡길 수 있나

-

9

“주차딱지 덕지덕지 뭐냐”…제거비용 200만원 청구한다는 입주민

-

10

[단독]“이혜훈 아들, 연대 다자녀 전형 입학은 거짓말”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[토요판 커버스토리]갈 곳 없는 장애학생](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2016/04/16/77614630.1.jpg)

댓글 0