[심층탐사기획/프리미엄 리포트/다문화 인구 200만 시대]

유학생-직장인이 본 ‘다문화 수준’

국내에서 생활하는 외국인 유학생들은 한국을 제2의 고향이라고 한다. 한국인들의 따뜻한 마음과 한국의 문화를 사랑한다. 많은 이들은 대학에서 공부하면서 한국에서 살아갈 준비를 하고 있다. 학업을 마치고 고국으로 돌아가더라도 한국과 지속적인 관계를 맺으며 활약할 미래의 민간 외교관들이기도 하다.

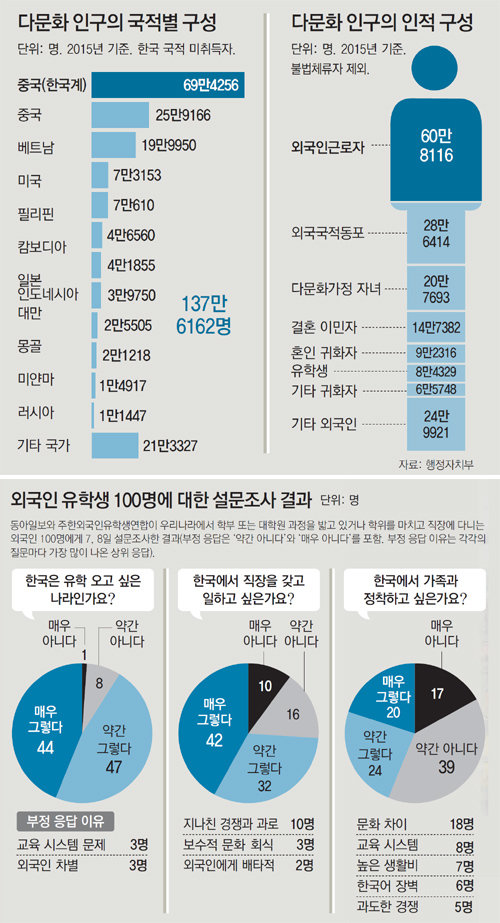

동아일보 취재팀은 주한 외국인유학생연합과 함께 한국에서 공부하고 있거나 공부를 마치고 직장에 다니는 외국인 100명에게 ‘한국에서의 삶’을 물어봤다. 그 결과 이들은 한국이 ‘공부하고 싶은 나라이지만 머물러 직업을 갖거나 가족과 함께 살기에는 힘든 나라’로 인식하고 있는 것으로 나타났다.

○ 91% “한국, 공부하고 싶은 나라”

3년 전 한국으로 유학 온 친구의 말을 듣고 지난해 영국에서 한국으로 건너온 크리아티나 씨(21·여)는 “외국인 유학생들이 누릴 수 있는 의료 혜택이 파격적”이라며 “아플 때마다 부모가 계시는 고국이 그리워지는 유학생들에게 한국의 싼 의료비는 큰 도움이 된다”고 말했다.

한국의 대학문화를 접한 외국인 유학생들은 자국 친구들에게 한국의 매력을 알리는 민간 외교관 역할을 톡톡히 하고 있다. ‘한국은 유학 가고 싶은 나라인가’라는 질문에 응답자의 91%가 만족스럽다는 답을 했다. 유학을 추천하는 이유로는 △수준 높은 수업 수준 △좋은 사람들 △편리한 교통 △유학생 의료 혜택 등을 주로 꼽았다.

○ 등 돌린 외국인 “경쟁사회 매몰된 한국인들”

부정적 의견을 나타낸 이들은 그 이유로 직장 스트레스를 불러일으키는 △성과제일주의 경쟁 △부서 간 갈등 △기회의 불평등 △각박하고 여유 없는 삶 등을 지적했다. 캐나다인 뉴델리 씨(29)는 “한국 사람들은 승진에 대한 불안감이 유독 심한 것 같다”며 “대학 생활에 비하면 경쟁이 살벌한 직장 분위기와 삭막한 직장 내 인간관계에 크게 놀랐다”고 말했다.

‘한국에서 가족과 살고 싶은가’라는 질문에는 응답자의 절반 이상(56%)이 ‘살기 싫다’고 답변했다. 부정적 의견의 이유로는 ‘과도한 입시 경쟁’, ‘아이 키우기 힘든 한국의 직장문화’, ‘경쟁적 사회 분위기’ 등을 꼽았다.

한국 생활 7년 차에 접어든 독일인 올랑드 씨(33)는 이달 말 고국으로 돌아가기로 결정했다. 현재 다니는 회사에서 한국인 아내를 만난 그는 “한국에서는 맞벌이 부부, 그것도 사내(社內) 커플이 눈치 보지 않고 아이를 키우기가 쉽지 않은 게 현실이다. 태어날 2세를 위해 독일로 가는 것”이라고 설명했다.

이에 대해 송도영 한양대 다문화연구소장은 한국에서 일하고, 정착한다는 것은 한국사회의 고질적인 문제에 조금 더 다가선다는 의미라 유학 생활과는 달리 큰 불안감을 느끼게 된다고 분석했다. 그는 “부족한 사회안전망, 육아 문제 등에 불안감을 느낀 한국인이 이민을 택하듯 외국인들은 자국으로 돌아가려는 마음을 갖게 되는 것”이라고 말했다.

젊은 외국인들은 한국 사회가 진정한 다문화 사회로 정착하기 위해서는 ‘외국인을 이방인으로 취급하고 배타적으로 생각하는 차별적 시선부터 개선돼야 한다’고 지적했다.

다국적 제약회사에 다니는 미국인 존 씨(32)는 한국 생활 5년 차로 그 누구보다 한국을 이해하고 있다고 자부한다. 직장 내에서도 ‘외국 사람처럼 생긴 한국인’으로 통할 정도다. 하지만 그도 설움을 느낀 적이 있다고 했다. 불법주차로 벌금을 물게 됐는데 주변 사람들이 “외국인이 그러면 되겠느냐”는 식으로 말했을 때다. 그는 “누구나 할 수 있는 실수인데도 외국인의 행동을 유별나게 바라보는 시선이 불편하다”고 털어놨다.

국내 회사에서 백신 개발연구를 하고 있는 태국인 세팍 씨(35)는 “일부 한국인들은 출신지역에 따라 외국인들을 대하는 태도가 다르다”며 “동남아 사람에겐 반말, 막말을 하다가도 서양인에게는 존댓말 하는 모습을 보면 실망스럽다”고 말했다.

김혜순 계명대 사회학과 교수는 “외국인이 살기 힘든 나라는 자국민도 살아가기에 벅찬 나라”라며 “이민자, 유학생, 다문화라는 꼬리표가 필요 없이 모든 사회 구성원이 잘 사는 나라가 진정한 의미의 다문화 국가”라고 강조했다.

김단비 기자 kubee08@donga.com·홍정수 기자

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0