美선 성범죄 죄질따라 행동반경 자택 등으로 제한하는데…

허술한 감시망에 범죄 잇달아

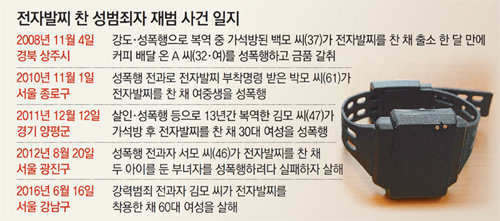

18일 대전에서 렌터카를 이용해 한 여성의 가방을 날치기하려던 김모 씨(36)가 출동한 경찰에 붙잡혔다. 경찰은 그의 정체를 확인하고 경악을 금치 못했다. 김 씨는 성범죄 전과자로 전자발찌를 차고 있어야 했지만 그의 발목에는 아무것도 없었고 수사 결과 발찌를 착용한 상태에서 살인까지 저지른 것으로 드러났기 때문이다.

김 씨는 2005년 특수강도강간죄로 복역하다 지난해 전자발찌를 착용하고 출소했다. 전자발찌는 중죄를 저지른 전과자의 재범을 막기 위해 2008년 도입됐다. 하지만 김 씨가 잡히기 전까지의 행각을 보면 전자발찌의 실효성에 의문이 생긴다.

김 씨는 16일 서울 강남구 개포동의 한 아파트에서 A 씨(60·여)를 살해했다. 김 씨는 17일 오후 9시 37분경 서울 서초구 인근에서 전자발찌를 훼손하고 도주했다. 김 씨는 경찰 조사에서 “얼마 전 부동산 관련 일을 하다 A 씨를 알게 됐으며 1000만 원을 빌려 달라고 부탁했는데 매몰차게 거절해 홧김에 살해했다”고 진술했다. 경찰은 A 씨가 나체 상태로 발견된 것으로 볼 때 김 씨가 A 씨를 성폭행했을 가능성도 있다고 보고 수사를 확대하고 있다.

다른 범죄로 이어지지 않았지만 이달에만 서울 도심에서 ‘전자발찌 훼손 사건’은 김 씨 사건 외에 2건이 더 있었다. 10일 또 다른 성범죄 전과자 김모 씨(37)는 출소 이틀 만에 전자발찌를 끊고 달아났다. 김 씨는 인파가 밀집한 서울 동대문구와 영등포구 일대에서 쇼핑을 하고 찜질방과 PC방을 마음대로 드나들었다. 5일에는 중랑구의 고시원에서 한 50대 성범죄 전과자가 전자발찌를 끊고 강원도로 도주했다 경찰에 붙잡히기도 했다.

전자발찌는 법무부 소속 보호관찰소에서 위치추적을 통해 동선을 체크하는 방식으로 관리되고 있다. 그러나 위치추적만 가능하기 때문에 장치를 훼손하지 않고 보호관찰관의 허가만 받으면 감시망을 피해 얼마든지 자유롭게 국내외를 다닐 수 있는 허술한 관리 시스템이다.

법무부에 따르면 강력범죄를 저질러 전자발찌를 부착해야 하는 대상자는 2008년 151명에서 2016년 현재(6월 기준) 2501명으로 급증했다. 전문가들이 전자발찌를 훼손할 수 없게 강한 재질로 만들고 관리 체계를 강화해야 한다고 지적하는 이유다.

일부 전문가는 “전자발찌를 차고 마음대로 도심을 활보할 수 있는 우리나라와 달리 미국의 경우 죄질에 따라 자택 안에서만 이동할 수 있게 한다”면서 “미국처럼 성범죄 전과자의 죄질에 따라 거주지와 행동반경을 더욱 좁힐 필요가 있다”고 주장했다.

강승현 byhuman@donga.com·강성휘·이지훈 기자

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0