[토요이슈]‘아이 낳기 힘든 나라’ 워킹맘들의 하소연

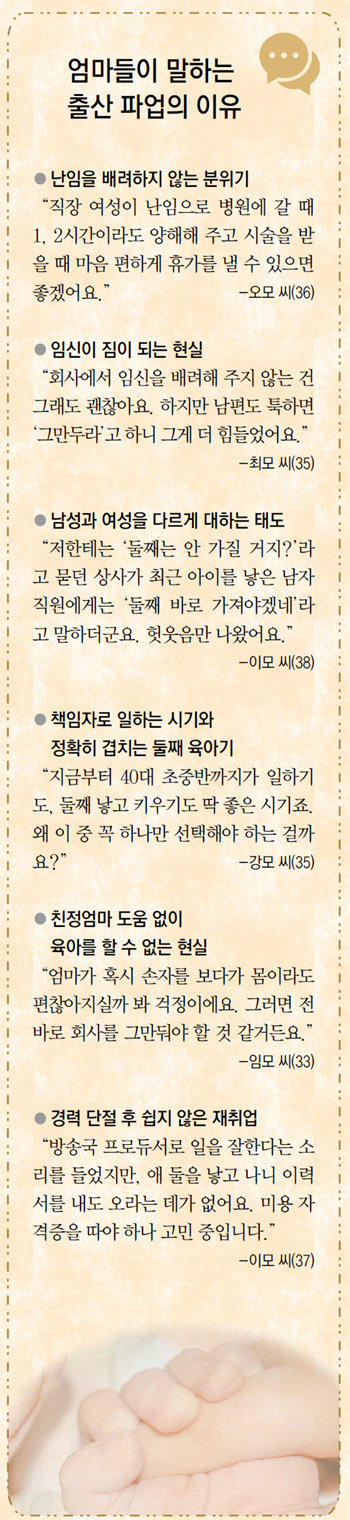

#장면 1 다섯 살 난 딸은 너무 졸려 눈두덩이 빨개질 정도로 눈을 비벼가면서도 밤 12시까지 잠을 자지 않았다. 엄마랑 놀고 싶어서다. 애들은 오후 10시 전에는 자야 성장에 좋다는데…. 홍보대행사에 근무하는 워킹맘 김모 씨(35)는 일주일 중 사나흘은 야근 또는 회식으로 늦는다. 그럴 때마다 잠도 안 자고 엄마를 기다리는 딸 때문에 마음이 아프다. 김 씨는 “늦어도 7시에만 퇴근할 수 있으면 좋겠다”고 토로했다.#장면 2 무역회사에 근무하는 이모 씨(38)는 최근 상사가 남자 동료에게 하는 말을 듣고 기가 막혔다. 그는 지난해 아이를 낳고 1년 육아휴직을 한 후 몇 달 전 복귀했다. 그때 상사가 농담처럼 건넨 말은 “둘째는 안 가질 거지?”였다. 그런데 최근 첫아이를 얻은 남자 동료에게는 “둘째를 바로 가져야겠네”라고 말한 것. 이 씨는 “출산과 육아에 있어선 남자와 여자를 대하는 게 너무 다르다”며 분통을 터뜨렸다.

26일 통계청이 발표한 ‘인구 동향’에 따르면 올해 1∼5월의 출산 건수가 역대 최저치를 기록했다. 올 5월 신생아 수는 3만4400명으로 지난해 같은 달보다 5.8% 감소했다. 2000년 이후로 최저치다. 1∼5월 누적 신생아 수도 18만2300명으로 2000년 이후 가장 적었다. 2000년(28만1712명)과 비교하면 3분의 1 정도 줄어들었다.

난임 병원 가는 1, 2시간도 눈치

“진료 예약을 하고 가도 1시간 정도 기다리는 건 기본이에요. 주말에 가면 2시간이 훌쩍 넘어가죠. 평일에 가고 싶지만, 회사에 말하는 게 여의치 않아요.”

결혼 6년 만에 난임을 극복하고 현재 임신 5개월에 접어든 오모 씨(36)는 “임신을 위해 병원에 다닐 때가 가장 힘들었다”고 토로했다. 자연임신 시도를 5년여 하던 그는 결국 남편과 함께 난임 전문 병원을 찾았다. 시험관 시술을 받은 후에도 이틀 이상 쉬지 못했다는 그는 결국 회사를 그만둔 후에야 임신에 성공했다. 오 씨는 “직장 여성이 난임으로 병원을 갈 때 하루에 1, 2시간이라도 양해해주는 분위기, 시술을 받을 때 마음 편하게 휴가를 낼 수 있는 캠페인이라도 국가 차원에서 벌여줬으면 좋겠다”고 말했다.

애를 낳으면 더 큰 어려움이 찾아온다. 서울 강남에서 일하는 박모 씨(35)는 아이를 낳고 3개월 만에 바로 복직했다. 꼭 모유 수유를 하고 싶었다는 박 씨. 하지만 회사 내에는 모유 유축기를 쓸 공간이 마련돼 있지 않았다. 다행히 근처 지하철역에 수유실이 있었다. 하지만 매일 3시간마다 30분가량 자리를 비우는 게 문제가 됐다. “꽉 차 오른 가슴을 동여매고 지하철역까지 뛰어가 모유를 아이스백에 담아 나오려면 30분도 빠듯해요. 하지만 동료들은 제가 모유 수유를 핑계로 논다고 생각하더군요. 결국 아이가 6개월이 됐을 때 분유로 바꾸고 말았어요.”

일도 열심히 하면서 둘째도 낳고 싶은데…

마케팅 업무 10년 차인 강모 씨(35)는 요즘 아이를 한 살이라도 어릴 때 낳지 못한 게 한스럽다고 했다. 2009년 결혼한 그는 4년간 애 없이 지내다가 2013년 첫아들을 낳았다. 요즘엔 둘째 출산에 대한 고민에 빠졌다. 하지만 이젠 커리어가 문제였다. “지금부터 40대 초중반까지가 정말 일하기 좋은 나이인 거예요. 공교롭게도 둘째 낳기에도 딱 좋은 시기인 거죠. 이럴 줄 알았으면 결혼하자마자 아이를 낳을 걸 그랬어요.”

실제로 대부분의 엄마들은 임신과 출산보다 육아를 하면서 더 큰 어려움을 겪는다고 토로했다. 방송국 프로듀서로 일하던 이모 씨(37)는 4세, 2세인 두 딸을 키우기 위해 회사를 그만뒀다. 첫째가 태어났을 때는 친정엄마가 아이를 봐줬지만 육아 과정에서 허리를 심하게 다쳤다. 이후 아이를 어린이집에 맡기며 간신히 일했지만, 둘째를 임신한 후에는 그만둘 수밖에 없었다.

경기도에 살며 서울에 있는 직장을 다니는 곽모 씨(38)는 최근 두 아이를 집 근처 가정어린이집에서 자신의 직장어린이집으로 옮겼다. 아이들과 함께 40분씩 전철을 타고 다니는 게 쉽지 않지만, 직장어린이집에선 아이의 하원 시간 때문에 발을 동동거릴 필요는 없기 때문이다. 종일반 보육(오전 7시 30분∼오후 7시 30분)이 잘 이뤄지는 국공립어린이집에 들어가는 건 ‘하늘의 별 따기’다. 3세 딸을 가정어린이집에 보내는 잡지사 기자 이모 씨(39)는 “임신 3개월 때 국공립어린이집에 등록했는데 지금까지 대기번호가 100번 밖이다”라고 토로했다.

아이를 키우면서 회사를 다니는 것도 힘들지만, 일을 그만둔다고 해도 행복한 것은 아니다. 자녀의 양육 문제가 완전히 해결되지 않아 재취업이 쉽지 않기 때문이다. 특히 경력을 살려 취업하기는 더 어렵다. 방송국 프로듀서였던 이 씨는 3년 정도 쉬다가 최근 재취업을 위해 이력서를 냈지만, 면접을 보러 오라는 연락이 거의 없었다. 이 씨는 “최근 한 군데서 연락이 와 면접을 봤는데, 면접관이 ‘아기 봐줄 사람이 있냐’ ‘야근이 많은데 괜찮냐’ ‘주말에도 일해야 하는데 어떻게 할 거냐’고만 물었다. 결국 포기하고 말았다”고 말했다.

“친정엄마 없이 애 키울 수 있으면 둘, 셋도 낳겠다”

이날 모인 엄마들은 “친정엄마 등 사적 도움 없이 일·가정 양립이 가능한 환경이 조성된다면 애를 둘, 셋도 낳을 것”이라며 “정부와 지방자치단체, 기업 모두가 노력해야 한다”고 한목소리로 강조했다.

현재 출산 장려 정책은 세 명 이상의 다자녀 가정을 지원하는 내용이 주를 이루지만, 이를 한 자녀 위주로 바꿔야 한다고 강조했다. 자녀 1명을 키우면서 재취업을 준비 중인 노모 씨(31)는 “‘셋째 낳으면 무엇이든 해줄게’라는 정책은 전혀 설득력이 없다”며 “첫째에게 주는 혜택이 많으면 자연스럽게 둘째, 셋째 출산으로 이어질 것”이라고 말했다.

이지은 기자 smiley@donga.com

토요이슈 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

e글e글

구독

-

월요 초대석

구독

-

김영민의 본다는 것은

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[토요이슈] “논문 무료로 공개하라”… 세계는 지금 ‘오픈 액세스’ 혁명](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2016/09/03/80111543.1.jpg)

댓글 0