[심층탐사기획/프리미엄 리포트/대학 입학사정관 767명 전수분석]

대입전형 주역 입학사정관

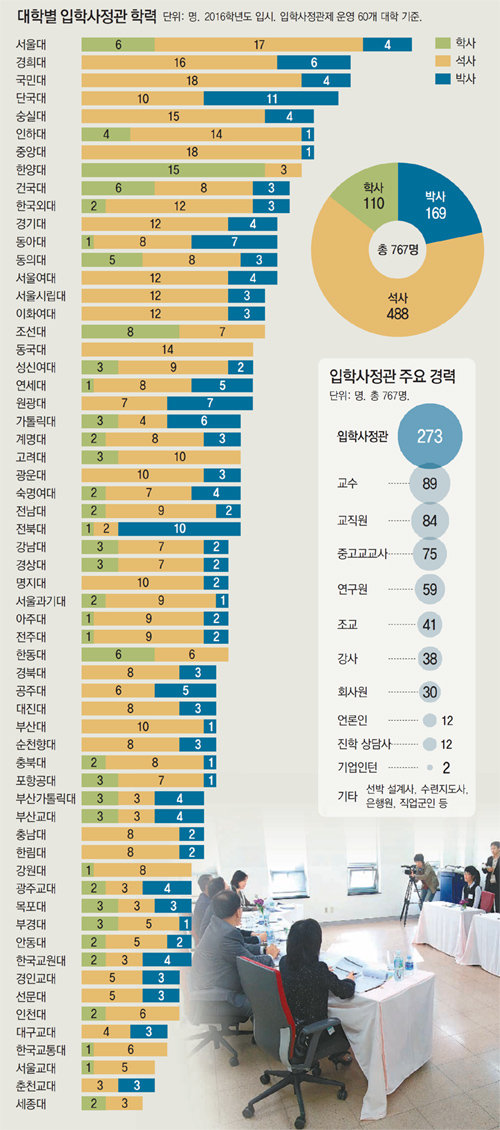

국내 60개 대학별 입학사정관들은 인원에서도 차이가 났지만 경력에서 더욱 편차가 컸다. 서울대의 경우 인원수와 경력 기간 모두 가장 높은 평가를 받았지만 국내 입학사정관제의 도입 역사가 10년가량으로 짧아 개선할 점이 많다는 지적이 나온다. 입학사정관제 100년 역사의 미국이나, 20년 경험의 일본 등에 비해 공신력과 신뢰도가 낮다. 수험생과 학부모들의 지지를 얻는 게 급선무다.

○ 선호 대학과 입학사정관 역량 비례하지 않아

대학별 입학사정관 인원을 기준으로 한 분석에서는 △서울대(27명) △경희대·국민대(이상 22명) △단국대(21명) 순으로 나타났다. 이 대학들은 가장 적은 인원의 입학사정관을 보유한 세종대(5명)보다 4∼5배 많은 사정관을 고용하고 있었다. 입시 때 입학사정관을 돕는 위촉사정관의 분석 결과 가장 많은 위촉사정관을 운용하는 대학 역시 서울대(109명)였고, 그 뒤를 △충남대(93명) △인하대(85명) △부경대(82명) △숙명여대(77명) 등이 따랐다.

서울대의 뒤를 이어 상대적으로 긴 입학사정관 경력을 가진 학교는 △서울여대(65.3개월) △경희대(63.9개월) 등이었다. 소위 말하는 선호대학 랭킹과 입학사정관 역량은 일치하지 않았던 것이다. 입학사정관 수가 가장 적었던 세종대의 경우 평균 경력에서는 55.2개월로 나타나 오히려 다른 대학에 비해 긴 경력을 가진 이가 많았다. 입학사정관의 평균 경력이 제일 낮은 곳은 부산가톨릭대로 17.5개월에 불과했다.

60개 대학 입학사정관의 인원과 경력을 소속 대학 지역별로 분석한 결과 가장 많은 311명의 입학사정관이 몰린 곳은 단연 서울지역이었다. 이들의 평균 경력은 46.5개월로 전국에서 가장 길었다. 입학사정관 수가 가장 적은 지역은 전남으로 9명에 불과했고, 평균 경력이 제일 짧은 입학사정관들이 분포한 지역은 경남지역(23개월)이었다.

○ 입학사정관 고용 안착 먼 길

정명채 한국대학교육협의회 대학입학지원실장은 “교육계 경력을 가진 이들이 일정 시간 이상 교육을 받고 입학사정관이 되는 경우가 가장 많지만 대학 졸업 후 첫 직업이 입학사정관인 경우도 있는 게 사실”이라며 “30대 중후반 사정관이 가장 많고 남녀 성비는 3 대 7 정도로 여성이 압도적”이라고 밝혔다.

직업으로서 입학사정관은 불안정한 경우가 많다. 입학사정관은 학생 선발을 위해 꼭 필요한 인력임에도 입시제도가 급변하거나 정부 예산 지원이 끊길 경우 대학 입장에선 고용이 크게 부담되는 사람들이기 때문이다.

이 때문에 상당수의 입학사정관이 1, 2년 단위의 단기 계약직 형태로 고용되는 실정이다. 연봉은 3500만∼4500만 원 선으로 알려졌다. 안정성이 떨어지다 보니 입학사정관 교육을 받고도 입학사정관으로 활동하지 않거나, 기간제 교사 같은 사람들만 대거 입학사정관 채용에 지원한다는 비판도 제기된다.

정식 고용이 부담되다 보니 ‘꼼수’를 부리는 대학도 생기고 있다. 대학 직원으로 인력을 고용한 후 이들에게 120시간의 입학사정관 교육을 수료하게 해 이른바 ‘전환 사정관’으로 쓰는 것이다. 이런 인력들은 추후 입학사정관 수요가 없어지더라도 다시 교직원으로 돌려 쓸 수 있다.

임우선 기자 imsun@donga.com

신다은 인턴기자 연세대 국제학부 4학년

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![600kg 부품도 정확하게 이송… “고정밀 주행기술로 세계시장 공략”[허진석의 톡톡 스타트업]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130695129.4.thumb.jpg)

댓글 0