병원서 만난 미혼모의 한살배기 10년간 치료비 후원한 노정선씨

작년 가을 뜻밖의 사진과 편지 “10월, 매일 우편함 쳐다봐요”

미혼모에게서 태어나 네 살 때 보육원에 맡겨진 한 아이를 10년째 돕고 있는 ‘키다리 아저씨’는 요즘 아침저녁마다 자신의 집 우편함을 확인한다. 4일 아침에도 우편함을 열었는데 기다리던 편지가 보이지 않자 못내 아쉬운 듯 돌아서며 지갑 속 아이의 사진을 어루만졌다. “작년에도 (편지가) 왔으니까 올해도 반드시 올 겁니다.”

대구에 사는 만성 신부전환자 노정선 씨(49)는 10년 전 치료차 서울 서대문구 세브란스병원 이식병동을 찾았을 때 앳된 얼굴의 엄마 품에 안겨 서럽게 울고 있는 박가을 양을 처음 만났다. 당시 고작 한 살배기였던 가을이는 또래 아기들보다 체구가 유독 작고 약했다. “고등학생 미혼모가 낳아 연락할 가족도, 지인도 없다”는 간호사들의 대화를 우연히 듣게 된 노 씨는 지갑에서 20여만 원을 꺼내 “치료비에 보태 쓰라”며 어린 엄마에게 쥐여줬다.

퇴원해 집에 돌아와서도 가을이의 얼굴이 계속 아른거렸다. 노 씨는 병원에 전화를 걸어 가을이의 건강 상태를 물었다. 선천적으로 간과 신장이 좋지 않아 크고 작은 수술을 여러 번 해야 한다는 병원 사회복지팀의 설명에 그는 가을이가 건강을 되찾을 때까지 든든한 후원자가 돼주기로 마음먹었다. 노 씨도 형편이 넉넉한 편은 아니었다. 투병 생활로 학교 기숙사 사감직을 잠시 내려놓은 터라 수입이 일정하지 않았다. 적을 때는 5만 원을 송금하기도 했지만 매달 병원에 후원금을 보냈다.

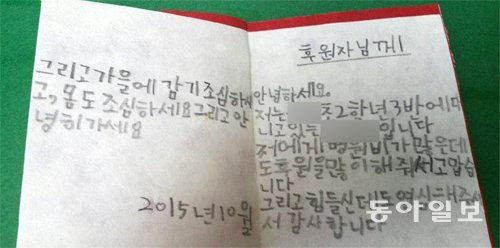

그의 기억 속에 가을이는 한 살배기 아기였는데, 편지에 동봉된 사진에는 훌쩍 자라 빨간색 점퍼를 입고 선 가을이가 있었다. 노 씨는 지금도 가을이 앞에 나서지 않는다는 원칙을 지키고 있지만 요즘은 가을이가 보내는 ‘10월의 편지’를 기다리는 낙으로 산다. 가을이의 손을 잡고 놀이동산으로 놀러가는 소박한 꿈도 꾼다. 그러면서도 이번에 가을이가 보낼 편지엔 자신을 ‘후원자님’이 아닌 ‘아저씨’나 ‘삼촌’으로 불러주길 바라기도 한다.

노 씨는 “한 번 본 것이 전부지만 가을인 내게 딸이다. 오늘처럼 하늘이 맑은 날 가을이 손을 잡고 놀이동산 한번 가봤으면 좋겠다”고 말했다. 노 씨는 가을이가 보내올 편지를 기다리며 어느 누구보다 특별한 10월을 맞고 있다.

窓 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

HBR insight

구독

-

횡설수설

구독

-

게임 인더스트리

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[窓]치매도 못지운 ‘사랑한다’ 네글자](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2016/12/22/81980479.1.jpg)

댓글 0