“하하. 사람들과 다양한 이야기를 주고받고 싶어서 생각나는 대로 말하는 편이긴 해요.”

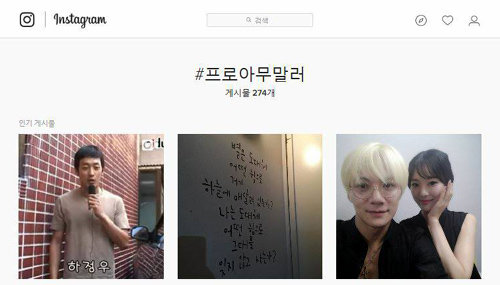

얼마 전 버스에서 들은 라디오 방송 일부다. ‘별 소리 다 한다’ 싶을 정도로 아무 말이나 술술 내던지는 DJ를 향해 청취자들은 ‘프로 아무말러’란 신조어로 그의 화법을 장난스럽게 지적했다. 그런데 청취자 질문에 대한 그의 대답이 꽤 그럴싸했다. 생각나는 대로 자유롭게 말하다보면 사람들과 예상 밖의 다양한 주제로 이야기할 수 있고, 연예인으로서 필요한 창의성까지 나름대로 키워진다는 설명이었다.

어느 조직이건 회의 때마다 지겹게 하는 게 ‘브레인스토밍’이다. 거창한 단어지만, 아무 생각이나 자유롭게 말해보자는 거다. 이렇게 해도 성에 차는 ‘아무 말’이 안 나오자 ‘랜덤 워드(Random Word)’라는 아이디어 도출법까지 나왔다. 방법은 간단하다. 신문에 볼펜을 떨어뜨리거나 책의 한쪽을 펴 나오는 단어를 선택한다. 그러고는 이 단어를 생뚱맞더라도 조직의 고민이나 과제에 연결시킨다. 백날 “아무 말이나 해봐”라고 해도 기존 생각의 범주를 벗어나지 못하니 더 아무 말이나 나오도록 고민한 결과다. 이처럼 ‘아무 말’은 개인은 물론이고 조직이 창의적으로 나아가는 시작점이다.

“하고 싶은 대로, 아무 말이나 할 수가 없다는 게 참 슬프더라고요.” 지난해 12월 개봉한 재난 영화 ‘판도라’를 연출한 박정우 감독은 기자와의 인터뷰에서 ‘원전 폭발’이라는 소재를 다룬 사회비판적 영화를 만들면서 적잖은 어려움을 겪었다고 털어놨다. 그 역시 지난 대선 때 특정 후보를 지지해 이념 성향을 분석한 이른바 ‘문화계 블랙리스트’에 올랐다. 그는 “블랙리스트라는 흉흉한 소문 탓에 그러지 않으려 해도 은근히 자기 검열을 하게 되는 게 가장 속상했다”고 전했다.

새해에도 블랙리스트 논란은 현재진행형이다. 명단에 무려 1만 명의 문화계 인사들이 올랐다는 얘기도 흘러나오니, 한심하면서 만드는 쪽도 참 힘들었겠다 싶다. 한 가지 확실한 건 그것이 당사자들에게 불이익을 주는 데 영향을 미쳤든 아니든, 적잖은 문화계 종사자들은 그 소문과 존재만으로도 ‘아무 말이나 하기가 어려웠다’고 털어놓는다는 거다.

새해엔 영화든 음악이든 소설이든 남의 눈치 보지 않고 다양한 주제를 마음껏 이야기하는 ‘프로 아무말러’들이 다방면에서 많이 보였으면 한다. ‘아무 말’이 허락되는 사회야말로 창의적이고 건강한 사회다.

장선희 문화부 기자 sun10@donga.com

이슈&트렌드 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

광화문에서

구독

-

오늘의 운세

구독

-

e글e글

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[이슈&트렌드/주애진]‘포켓몬고’에서 배우는 금융서비스](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2017/01/16/82390082.1.jpg)

댓글 0