“안녕하세요, 이미지 기자입니다.” 이렇게 취재원에게 제 소개를 하면 제일 먼저 돌아오는 질문은 “메신저 프로필에 아이 셋 사진이 있던데 설마 기자님 아이들인가요?”입니다. 35살, 작은 체구에 설마…싶은가 봅니다. 어딜 가나 제 아이 수가 화제가 되더군요. 기자가 취재원들 관심을 받는다는 게 주제 불문하고 나쁠 일이 없을뿐더러, ‘애국자’라 추켜 세워주시니 우쭐한 기분이 들기도 했습니다.

그런데 그런 제가 최근 환경부의 지청인 수도권대기환경청에 갔다가 큰 패배감(?)을 맛봤습니다. 김상훈 청장(54) 때문이었죠. 김 청장의 자녀는 무려 여섯 명이라는 겁니다. 첫째 대학생부터 여섯째 막내 초등학생까지, 물론 키우며 힘들긴 했지만 아이들 육아·교육비용 그런 거 크게 고민하지 않고 낳았다고 하더군요.

아이는 그렇게 해야 많이 낳는 것 같습니다. 낳아서 어떻게 키우지? 일은 어떻게 하지? 아이 하나도 힘든데 둘이면 두 배로 힘들겠지? 이런 걱정하다 보면 선뜻 출산의 결심이 안 섭니다. 그러다가 1년, 2년 지나면 첫째와 터울도 많이 지고, 내 나이도 들고, 일은 더 바빠지고 해서 둘째 계획은 저 피안의 세계로 사라지는 거죠.

아기일 때를 지나면 형제가 있는 아이들은 엄마와 아빠의 자리를 조금씩 형제로 채워가기 때문입니다. 둘째를 낳아보니 알겠더군요. 엄마가 놀아줘야 했던 것들도 언니와 놀면 되고, 아빠가 해줘야 했던 말상대도 동생이 해주게 됩니다. 다들 제게 “회사에서 퇴근하면 육아의 현장으로 ‘제2의 출근’을 하는 것이 아니냐”고 걱정하시는데, 막상 퇴근해서 집에 가면 아이들은 제가 안중에도 없습니다. 자기들끼리 소꿉놀이를 하고 숨바꼭질을 하느라 바쁘거든요. 덕분에 저는 온전히 집안일에 집중할 수 있답니다.

또 형제를 낳아두면 직장맘으로서의 죄책감도 줄어드는 게 사실입니다. 내 아이가 혼자 집에 덩그러니 날 기다리고 있는 게 아니라 형과, 언니와, 동생과 놀고 있다고 생각하면 미안한 마음이 좀 거두어집니다. 그 결과 조금 더 일에 집중할 수 있고요.

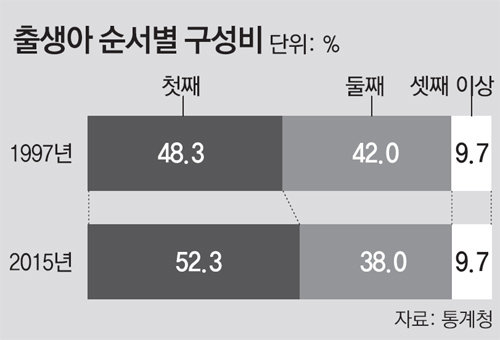

“누군들 그런 것을 모르냐. 둘째 낳아 키울 여력이 없다!”고 하시는 분들도 계시겠죠. 아니, 아마 많으실 겁니다. 네, 맞습니다. 실제 한국보건사회연구원 보고서에 따르면 전체 출산율도 떨어지고 있지만 그 중에 특히 견인차가 되는 것이 둘째 아이 출산율이라고 합니다. 전체 출산율이 32.3% 감소한 데 반해 둘째 아이는 39.0% 감소해 가장 높았다하네요. 셋째 아이 이상 출산율은 32.2%로 외려 평균 출산율과 감소 폭이 비슷했습니다.

앞서 제가 인용한 한국보건사회연구원 보고서는 향후 저출산 대책이 30대 이상의 여성과 취업여성에 주목해야 한다고 조언합니다. 만혼, 직장맘, 난임 여성 중 다수는 여러 여건 때문에 아이 갖기를 포기했을 뿐 아이를 갖고자 하는 의지는 있는 여성들이기 때문입니다. 국가가 이 여성들이 막막함을 걷어내는 데 조금만 일조할 수 있다면 ‘에라, 그냥 확 낳아버려?’하는 여성들이 꽤나 늘지 모릅니다. 그리고 혹시 또 아나요? 둘 낳아 형제들 크는 거 보면서 ‘어라, 생각보다 괜찮잖아’하고 셋, 넷을 낳는 분들이 이어질지요. 제가 그랬듯이 말입니다.

이미지 기자 image@donga.com

이미지의 I.O.I(Image of Issues) >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

Tech&

구독

-

머니 컨설팅

구독

-

기고

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[이미지의 I.O.I(Image of Issues)] 멸종위기 수달 구워먹고, 수입한 돌고래는…](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2017/02/16/82890595.3.jpg)

댓글 0