[교통사고 사망자 2000명 줄이자]전국 졸음쉼터 17곳… 고속도의 8%

직장인 김모 씨(45)는 지난해 9월 부산에서 겪은 교통사고를 생각하면 아찔하다. 당시 김 씨는 점심식사 후 제한속도가 시속 80km인 왕복 4차로의 도시고속도로(자동차 전용 도로)를 달리고 있었다. 통행량이 늘면서 정체가 시작되고 얼마 뒤 ‘아차’ 하는 순간 앞차를 들이받았다. 다행히 속도가 느려 범퍼 일부만 찌그러들었다. 김 씨는 “졸음을 억지로 참다가 사고가 났다. 일반 도로도 아니고 자동차 전용 도로였는데 속도가 빨랐으면 어찌됐을지 아찔했다”고 말했다.

봄철 안전운전의 가장 큰 적은 졸음이다. 특히 도심보다 속도 기준이 높은 자동차 전용 도로에서의 졸음운전은 대형 사고로 이어진다. 지속적인 고속화, 직선화로 국도에도 고속도로나 다름없는 자동차 전용도로가 계속 늘고 있지만 졸음운전 방지 시설은 턱없이 부족하다.

17일 동아일보 취재진은 국도 3호선 신평화로(26.9km·경기 의정부∼동두천)를 찾았다. 시속 80km까지 달릴 수 있는 왕복 4∼6차로의 자동차 전용 도로다. 하지만 휴게소나 간이 휴게 시설은 한 곳도 없었다. 주변 곳곳에 대규모 택지개발지구와 산업단지가 있어 공사 차량과 트레일러 등의 장거리 운행이 많은 곳이다.

국토부 관계자는 “여유 용지가 많은 고속도로와 달리 국도 등은 별도 용지를 매입해야 해 설치 여건이 어렵다”고 말했다. 지난해 국도 졸음쉼터 설치 예산은 25억 원. 2013년부터 같은 규모로 동결된 상태다. 이는 고속도로 관련 예산(167억 원)의 15% 수준이다. 지난해 신설된 쉼터(자동차 전용 도로)는 2곳뿐이다.

국내 도로의 휴게 시설 설치 간격 기준은 15∼25km. 하지만 자동차 전용 도로가 고속도로와 이어지는 경우 이를 연계하는 기준은 없다. 지난해 개통한 서울시도(道) 강남순환로(13.8km)와 수원∼광명고속도로(27.3km)는 직선으로 연결됐지만 모두 휴게 시설이 없다.

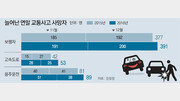

고속도로와 자동차 전용 도로는 신호를 받지 않고 계속 주행할 수 있어 운전 중 나른해지기 쉽다. 2015년 기준 km당 고속도로에서의 졸음운전 사고 건수와 사망자 수는 총길이가 3배 긴 국도의 2배였다. 지난해 8월 트레일러 운전사의 졸음운전으로 인한 11중 추돌사고로 1명이 숨지고, 7월 버스 운전사의 졸음운전으로 6명이 다친 사고가 난 전남 여수시 국도 17호선과 경기 성남시 분당수서로 모두 사고지점 앞뒤로 25km 내에 졸음쉼터가 없는 자동차 전용 도로다.

서형석 기자 skytree08@donga.com

교통사고 사망자 2000명 줄이자 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

성장판 닫힌 제조업 생태계

구독

-

글로벌 포커스

구독

-

나민애의 시가 깃든 삶

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![전 세계서 규제 잇따르는 소셜미디어… ‘연령 제한’ 실효성 있을까[글로벌 포커스]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130741954.1.thumb.jpg)

댓글 0