서울 5개大 ‘월세 등고선’ 그려보니

고향이 부산인 이모 씨(26·서강대 4학년)는 서울 강서구 등촌동의 원룸에 산다. 학교가 있는 신촌에서 대중교통으로 40분 걸린다. 그는 2010년만 해도 학교에서 가까운 신축 원룸을 보증금 1000만 원, 월세 45만 원에 구해 살았다. 하지만 2014년 군 제대 후 복학하자 상황이 달라졌다. 학교 근처에서 구할 수 있는 건 반지하 방뿐이었다. 학교 근처에서 저렴하면서도 괜찮은 방을 찾는 건 취업만큼이나 어려웠다. 결국 올해 2월 양화대교를 건너고야 말았다. 보증금 3000만 원과 월세 30만 원은 여전히 부모님이 내주고 있다.

비싼 월세를 감당하지 못한 대학생들이 대학가에서 내몰리고 있다. 일명 ‘대학생 젠트리피케이션(gentrification·임차료가 올라 원주민이 내몰리는 것)’ 현상이다. 저금리 장기화로 월세가 가속화되고 취업난으로 학교 주변을 떠나지 못하는 학생들이 늘면서다. 학교 주변의 원룸 임차료는 부르는 게 값이 됐을 정도로 급등했다. 경제적으로 어려운 학생들은 ‘지옥고(지하방·옥탑방·고시원)’를 떠도는 신세로 전락하고 있다.

‘월세 등고선’ 그려보니

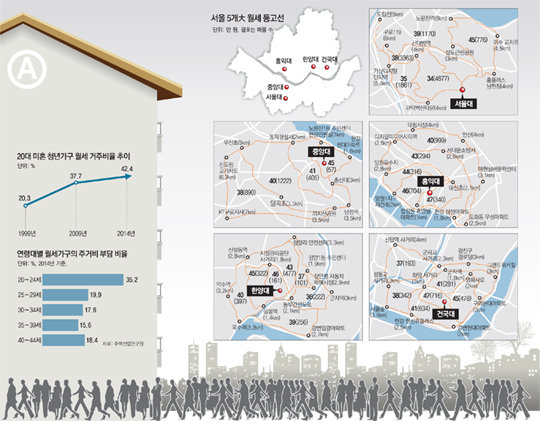

이는 서울 시내 대학가 중 월세 매물이 많은 상위 5곳(홍익대 서울대 건국대 한양대 중앙대)의 월세 매물 12만4865개(보증금 3000만 원 이상 제외)의 4월 말 현재 월세 시세를 분석한 결과다. 대학가의 ‘월세 등고선’을 그려본 것은 이번이 처음이다.

한양대의 경우 학교 인근의 월세는 평균 46만 원이었지만 학교에서 3km 밖에 있는 군자역 주변은 36만 원으로, 10만 원 가까이 차이가 났다. 거리비로 단순 계산했을 때 km당 월세가 많게는 3만3000원꼴로 움직이는 셈이다.

건국대와 중앙대 역시 비슷한 패턴을 보였다. 건국대는 대학과 인접한 곳은 월세가 47만 원 선이었지만 4km 떨어진 신답역 사거리 부근은 37만 원까지 내려갔다. 중앙대의 경우 학교 인근 월세(45만 원)가 7km 떨어진 KT구로지사보다 7만 원 비싸 km당 1만 원씩 차이가 났다. 홍익대 또한 학교에서 4km 떨어진 대림시장 인근(40만 원)이 학교 인근(47만 원)보다 7만 원 쌌다.

싼 월세 찾아…등고선 저지대로

대학생들이 대학가에서 내몰리는 이유는 크게 세 가지다. 먼저 최근 10년 사이 원룸 월세가 급등했기 때문이다. 원룸 직거래 인터넷 카페인 ‘피터팬의 좋은 방 구하기’에 올라온 매물을 분석한 결과 한양대 인근 신축 원룸은 2010년만 해도 보증금 1000만 원, 월세 40만 원 수준이었으나 최근엔 월세가 50만∼55만 원으로 올랐다.

중앙대도 마찬가지다. 인근 L공인중개사무소 관계자는 “한동안 보증금 500만 원에 월세 40만 원 수준이 유지됐으나 최근 3년 사이 보증금 1000만 원, 월세 60만∼80만 원의 신축 원룸이 크게 늘면서 전체 시세를 끌어올렸다”고 전했다.

취업난으로 졸업을 늦추는 학생이 증가하면서 이들이 학생 신분으로 머무르는 기간이 늘어난 것도 대학생들이 대학가에서 밀려나는 이유다. 그만큼 대학가 주택 수요가 커졌기 때문이다. 고려대 인근 G공인중개사무소 관계자는 “입학 당시에는 주변 시세를 몰라 덜컥 계약했다가 학년이 올라가면서 조금씩 싼 곳을 알아보는 경우도 많다”고 말했다. 한양대 인근 T공인중개사무소 관계자는 “최근에는 학생들이 떠난 자리에 갓 취직한 졸업생들이 다시 들어오는 사례가 많다”고 밝혔다.

값싼 월세 주택 공급 유도해야

월세화가 급격하게 진행되고 특히 학교와 가까운 지역의 월세가 가파르게 오르다보니 청년들의 전체 소득에서 월세가 차지하는 부담도 높아졌다. 2014년 대학생 연령대에 해당하는 20∼24세 월세가구의 주거비 부담 비율(전체 소득에서 주거비가 차지하는 비율)은 35.2%로 전 연령대 가운데 가장 높았다.

대학생만 보면 상황은 더 열악하다. 한국직업능력개발원의 ‘2015년 한국교육고용패널 기초분석보고서’에 따르면 4년제 대학생의 용돈 등을 포함한 월평균 총수입은 95만6000원이었다. 월세 등고선 분석 대상이 된 5개 대학 중 서울대를 제외한 나머지 4곳이 학교와 근접한 곳일 경우 월세가 45만∼47만 원 수준임을 감안하면 한 달 수입의 절반 이상을 주거비로 쓰는 셈이다.

이처럼 청년 주거문제가 사회문제화하면서 정부도 대책 마련에 나섰다. 문재인 대통령은 대선 공약에서 청년 임대주택 30만 채를 공급하겠다고 밝혔다. 교통이 편리한 대도시 역세권에 시세보다 낮은 청년 임대주택 20만 채를 확보하고 셰어하우스(공유주택) 형태의 청년 임대주택 5만 채도 월세 30만 원 이하로 공급할 계획이다. 대학 소유 용지 및 인근 지역개발을 통해 기숙사 수용 인원도 5만 명 늘리는 방안을 검토하고 있다.

하지만 정부 주도로 공급을 확대하는 것만으로는 한계가 있다는 주장도 나온다. 박근혜 정부의 경우 2017년까지 행복주택을 15만 채 공급하겠다고 했지만 현재까지 입주자 모집을 마친 주택은 2.4%(3662채)에 불과하다. 새 정부가 공약한 ‘역세권 청년주택’의 모델인 서울시의 ‘역세권 2030 청년주택’은 고가 월세 논란에 휩싸이기도 했다.

심교언 건국대 부동산학과 교수는 “대학생들에게 방을 싸게 내주는 집주인에게 지원금이나 세제 혜택을 주는 등의 정책을 통해 민간에서 자발적으로 공급을 늘리도록 유도하는 정책이 병행돼야 한다”고 밝혔다.

강성휘 기자 yolo@donga.com

-

- 좋아요

- 1개

-

- 슬퍼요

- 1개

-

- 화나요

- 1개

댓글 0