[살충제 계란 파문]불신 커지는 ‘인증 마크’

“계란마다 3, 4개씩 마크가 붙어 있네요. 뭘 사야 할지 몰라 일단 마크가 가장 많은 걸로 샀어요.”

17일 오후 서울 이마트 용산점에서 만난 한 주부는 고심 끝에 내린 선택의 이유를 말했다. 이날 매장 내 계란코너 앞은 유난히 많은 소비자들로 북적였다. 평소와 달리 계란을 들고 한참을 고민하는 소비자가 많았다. 살충제 계란을 출하한 농장의 상당수가 친환경 인증을 받은 곳으로 드러난 탓이다. 소비자들은 더 이상 계란에 붙은 수많은 인증마크를 “믿을 수 없다”는 모습이었다.

정부는 친환경 인증제 개편을 검토하기로 했다. 김영록 농림축산식품부 장관은 17일 국회 농림축산식품해양수산위원회 현안보고에서 “친환경 농가에서 문제가 돼 더 죄송하다. 민간 인증기관 64곳이 있는데 가능하면 통폐합하겠다”고 밝혔다. 김 장관은 “이번 기회에 친환경 축산물 문제를 전반적으로 손볼 것”이라고 덧붙였다.

‘유기농’ 인증을 받으려면 무항생제 인증 요건에 알을 낳는 닭이 유기농 사료를 먹고 자라야 한다는 요건이 추가된다. 닭 1마리당 0.22m² 이상의 공간도 확보돼야 한다. 닭 우리의 1마리당 면적이 통상 0.05m²인데 4배가량 넓은 것이다. 닭이 흙목욕을 하며 진드기나 이를 스스로 잡을 수 있어 인위적으로 살충제를 뿌릴 필요가 줄어든다.

‘동물복지’ 인증은 닭 1마리당 1.1m² 이상의 방목 공간과 15cm 이상의 횃대(나무막대), 모래 목욕을 위한 흙, 깔짚 등 닭이 본래 습성을 유지할 수 있는 환경에서 지내며 낳은 계란에 부여된다.

해썹은 위생 불량 등 생산 및 유통 과정의 환경을 제대로 관리하는지 심사해 부여하는 인증이다. 이 밖에 녹차, 유황, 마늘, 홍삼 등을 먹여 낳은 것이라는 계란도 많지만 계란의 안전성과는 직접 관련성이 없다.

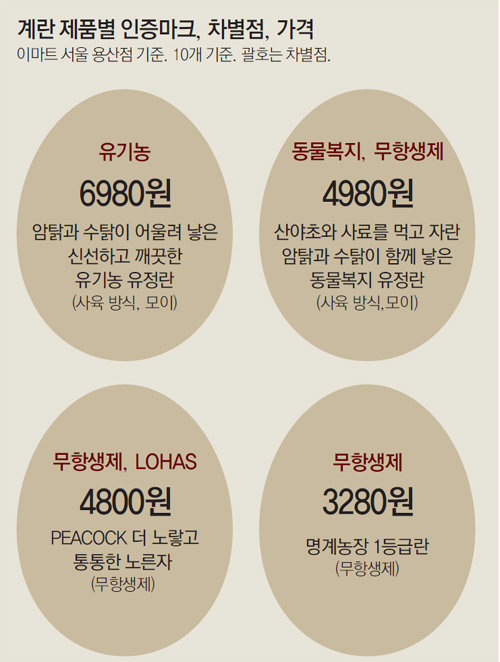

시중 대형마트에서 ‘유기농’이나 ‘동물복지’ 인증을 받은 달걀은 일반적으로 다른 제품보다 비싸다. 이날 한 마트의 계란 판매가격을 확인해보니 해썹과 무항생제 마크만 있는 제품(10구)은 대부분 3000∼4000원 선이었는데 ‘유기농’ 유정란(10구)은 6980원에 팔렸다. 무항생제 마크에 동물복지 인증이 추가된 유정란(10구)도 4980원으로 비교적 가격이 높았다.

○ “제대로 심사하면 10곳 중 9곳 인증 취소”

많은 소비자가 비싼 돈을 주고 ‘친환경 계란’을 구입하지만 인증 작업이나 사후 관리가 부실해 ‘무늬만 친환경’ 농가를 양산하고 있다는 지적이 나온다. 정부로부터 인증 업무를 위탁받은 전국 64개 민간기관이 경쟁적으로 인증을 남발하지만 정부가 이를 방관하고 있다는 것이다. 농식품부는 올 3월 일부 양계농장에서 독성이 강한 살충제를 무분별하게 살포하는 사례를 파악했다. 이어 관할 인증기관에 조사 및 보고를 지시했지만 별다른 후속조치가 이뤄지지 않았다.

인증기관을 상대로 눈속임을 하는 농장주도 적지 않다. 무항생제 인증을 받은 경기도의 한 농장주는 “사료에 항생제를 넣지 말라고 해 그 대신 물에 항생제를 타서 먹이고 있다. 열흘쯤 지나면 검출이 안 돼 한 번도 들킨 적이 없다”고 털어놨다.

또 다른 인증기관의 심의관은 “정부로부터 ‘너무 느슨하다’고 지적받지 않으면서 농가의 요구도 적절히 만족시키는 균형감각 유지가 인증기관의 가장 중요한 업무가 됐다”며 “만약 원칙대로 심사하고 관리하면 친환경 인증 농가는 지금의 10%로 줄어들 것”이라고 말했다.

친환경 농가로 알려진 ‘유나네자연숲농장’ 김태현 대표는 “최고 품질의 농가를 인증하는 게 아니라 최악만 아니면 전부 인증해주는 실정”이라고 지적했다. 한 대형마트 관계자는 “민간기관 인증 외에 달리 검증할 방법이 없다. 지명도 있는 농가에서 납품하기 때문에 믿고 파는 것”이라고 말했다.

김배중 wanted@donga.com·구특교·강승현 기자

살충제 계란 파문 >

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[르포]“24년간 행복을 주고 떠난 딸”… 무안 여객기 참사 49재](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/131037652.1.thumb.jpg)

댓글 0