계란 산란일 등 표시 의무화 표류

‘살충제 잔류 계란’ 파동 이후 정부가 계란 껍데기에 새기는 ‘난각코드’에 산란일자와 사육환경 표시를 10월부터 의무화하겠다고 밝혔으나 농가 반발에 부딪혀 시행 시기를 1년가량 미루기로 한 것으로 나타났다. 소비자를 위한 가장 중요한 대책인 ‘난각코드 개선안’이 정부의 현장에 대한 무지와 준비 부족으로 장기간 표류하게 된 것이다.

5일 식품의약품안전처 관계자는 “농가의 준비 기간을 고려해 시행을 유예하기로 했다. 구체적 시행 시기는 농림축산식품부, 국무조정실과 협의해 결정할 방침”이라고 밝혔다. 정부 안팎에선 1년 유예하는 방안이 유력한 것으로 알려졌다.

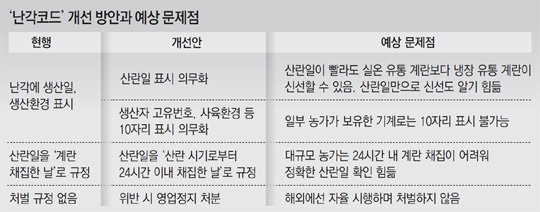

식약처는 살충제 잔류 계란 파동이 난 9월 난각코드에 산란일과 사육환경까지 표시하도록 의무화하고 위반 시 처벌하는 ‘축산물 위생관리법 시행규칙’ 등을 입법예고했다. 현 난각코드에 담긴 정보로는 소비자 불안을 해소하기 힘들다는 판단에서다.

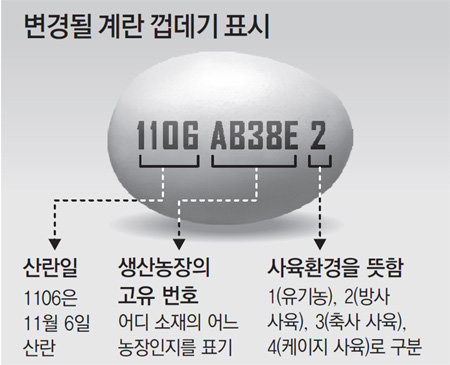

이에 식약처는 모든 계란 껍데기에 △산란일 △생산자 고유번호 △사육환경번호까지 총 10자리의 난각코드를 표시하고 위반 시 영업정지 처분을 내리기로 했다.

하지만 산란계 농가들은 “소비자에게 혼란을 줄 수 있다”며 반발하고 있다. 계란은 전량 냉장 유통되는 우유와 달리 10∼20%만 냉장 유통된다. 나머지 80∼90% 계란은 실온에서 유통된다. 산란일이 빠르더라도 냉장 유통된 계란은 산란일은 늦지만 실온 유통된 것보다 신선할 수 있다. 이 때문에 산란일만 표시하면 소비자에게 그릇된 신선도 정보를 줄 수 있다.

산란일을 엄격하게 규정한 점도 농가의 불만을 낳는다. 현재 산란일은 닭이 낳은 계란을 ‘채집한 날’로 규정하고 있다. 식약처는 이를 ‘닭이 알을 낳은 날’ 또는 ‘산란 시점으로부터 24시간 이내 채집한 날’로 명확히 할 방침이다. 아무 때나 채집해 산란일로 기입하지 못하도록 한 조치다.

입법예고에서 한 약속조차 지키지 못한 식약처는 농가의 지적을 일부 인정하면서도 개선안을 강행하겠다는 입장이다. 좌정호 식약처 식품안전표시인증과장은 “시행 시기를 미루더라도 소비자 알 권리 차원에서 (난각코드 개선이) 필요한 만큼 개선안대로 추진한다는 방침에 변함이 없다”고 밝혔다.

전문가들은 정부의 섣부른 대책이 불필요한 논란을 키웠다고 지적한다. 김재홍 서울대 수의학과 교수는 “농가가 산란일자를 제대로 표시할지 의문이다. 문제는 이를 감시하는 게 불가능해 대책이 유명무실해질 수 있다는 점”이라며 “농가도 정부 대책에 반대만 할 게 아니라 해외처럼 소비자 눈높이에 맞춘 자율 규제 방안을 내놓아야 한다”고 말했다.

김호경 기자 kimhk@donga.com

살충제 계란 파문 >

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![“1초 스캔으로 잔반 줄이고 건강 지키는 마법”[허진석의 톡톡 스타트업]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130486662.1.thumb.jpg)

댓글 0