日, 가족 아닌 ‘신체-정신 편안함’ 꼽아

전문가 “한국인들 가족중심적 사고, 죽음에까지도 영향 미쳐”

점차 ‘통증서 해방’ 응답 높아져

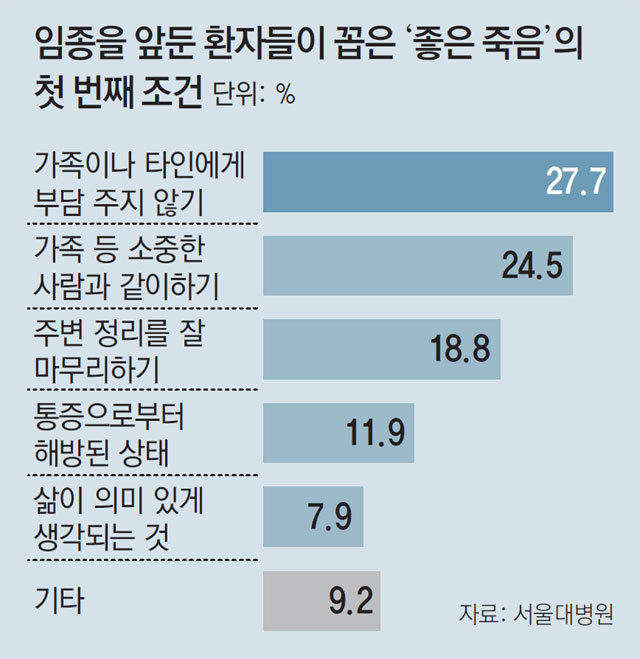

국내 암 환자들은 가족들에게 부담을 주지 않는 것을 ‘좋은 죽음’의 첫 번째 조건으로 꼽았다. 환자들이 죽음에 직면할 때 자기 자신보다 남겨진 가족을 먼저 걱정하는 것이다.

10일 서울대 의대 윤영호 교수팀에 따르면 지난해 국내에서 암 치료 중인 환자와 그 가족 등을 대상으로 ‘좋은 죽음’에 대해 설문한 결과 조사에 참여한 환자 1001명 가운데 27.7%가 좋은 죽음의 조건으로 ‘가족이나 다른 사람에게 부담 주지 않기’를 선택했다. 이어 △가족 등 소중한 사람과 같이하기(24.5%) △주변 정리를 잘 마무리하기(18.8%) 순이었다. 환자 2명 가운데 1명은 죽음을 준비할 때 가족과의 관계를 먼저 생각하는 셈이다. 환자 가족과 일반인 그룹에서도 죽음과 마주할 때 가족과 관련된 요소를 중요하게 여겼다.

이런 연구 결과는 외국 사례와는 차이가 있다. 연구팀에 따르면 미국은 ‘좋은 죽음’의 조건으로 △통증으로부터의 해방 △영적인 안녕 상태 등을 우선적으로 꼽았다. 같은 동양 문화권인 일본도 △신체적 정신적 편안함 △원하는 곳에서 임종 등을 좋은 죽음으로 선택했다.

다만 시간이 흐를수록 죽음에 대한 한국인들의 생각도 점차 변하는 것으로 나타났다. 일반인을 대상으로 ‘좋은 죽음’에 대해 물었을 때 ‘가족에게 부담 주지 않기’를 1순위로 답한 비율은 2004년 27.8%에서 2016년 22.4%로 5.4%포인트 줄었다. 반면 ‘통증으로부터의 해방’은 2004년 8.3%에서 2016년 13.5%로 5.2%포인트 늘었다. ‘지금까지의 삶이 의미 있게 기억되기’는 같은 기간 2.7%에서 12.1%로 크게 높아졌다.

윤 교수는 이제 우리 사회가 ‘좋은 죽음’에 대해 의학뿐 아니라 사회·심리학 분야에서 연구를 진행해야 한다고 지적했다. 영국 정부는 각 분야의 다양한 연구를 거쳐 △익숙한 환경 △존엄과 존경 유지 △가족·친구와 함께 △고통 없이 죽어가기 등 4가지를 ‘좋은 죽음’으로 정의하고 있다. 윤 교수는 “사회적 논의를 거쳐 좋은 죽음의 기준을 만들고, 해당 요소들을 충족시키는 방향으로 죽음과 관련한 의료 복지 제도를 정비해 나가야 한다”고 말했다.

김철중 기자 tnf@donga.com

김철중 기자 tnf@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

댓글 0