[‘세금 구멍’ 요양병원]줄줄새는 건보료 실태

“이 병원이 비리 병원이라고요?”

29일 오후 부산 동래구 A요양병원에서 만난 50대 보호자는 비리 내용을 전해 듣고 깜짝 놀라는 눈치였다. 그는 “처음 듣는 이야기인데 그런 일이 있었느냐”라고 반문했다.

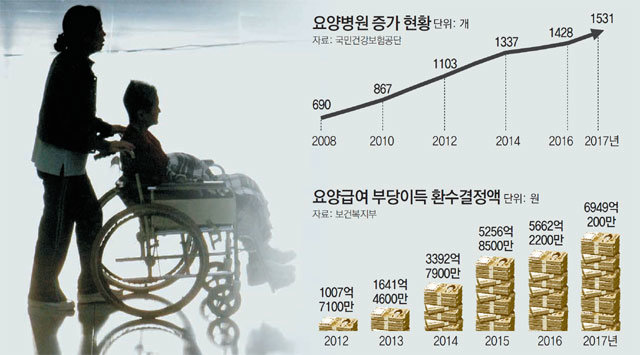

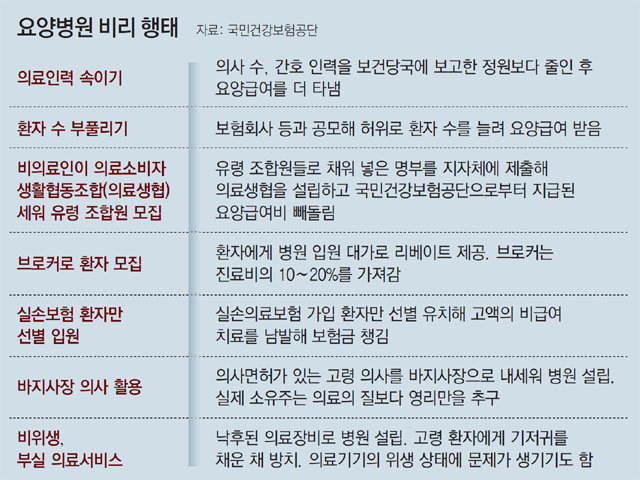

지난해 초에 개원한 이 병원의 입원 환자 수는 300∼400명에 달한다. 하지만 이 병원은 부산지방경찰청 광역수사대에 적발된 이모 씨(68)의 ‘사무장병원’ 3곳 중 1곳이다. 이 병원들이 10여 년간 부당하게 가로챈 건강보험료는 1000억 원이 넘는다.

① ‘사무장병원’, 환자는 뒷전

지난달 충북 증평의 한 요양병원이 폐원해 환자들이 큰 피해를 봤다. 이 병원의 전 대표 B 씨(49)는 지난해 8월 병원을 설립하기 위해 88세인 의사 C 씨를 만났다. 의료법상 의료인이나 의료법인 등 자격을 갖춰야 병원을 개설할 수 있기 때문이다. 고령으로 진료를 못 하는 C 씨를 서류상 대표로 내세운 이 병원은 요양급여비 6억4000여만 원을 착복하다 적발됐다. 지난해 요양급여 부당이득 환수결정 총액은 6949억200만 원으로 이 중 80%가 사무장병원에 대한 환수 결정이다. 사무장 병원 적발건수는 2014년 174곳에서 지난해 225곳으로 급증했다.

② 합법 가장한 불법, ‘의료생협’

의료기관이 부족한 지방에 지역주민들이 병원을 세울 수 있도록 하기 위한 취지지만 이 규정을 얼마든지 악용할 수 있다. 29일 부산 경찰에 적발된 이들은 의료생협의 특성을 노렸다는 공통점이 있다. 보건복지부 관계자는 “의료생협이 마치 사무장병원을 세우는 합법적 수단으로 악용되고 있다”고 말했다.

③ 브로커까지 동원한 ‘환자 수 부풀리기’

이 과정에서 브로커가 동원되기도 한다. 한 요양병원 관계자는 “환자 유치 경쟁이 치열하다 보니 종합병원을 돌며 브로커가 암 환자 등에게 요양병원을 홍보한다”며 “입원 대가로 병실비용 할인 등 혜택을 주고 브로커는 진료비의 10∼20%를 받는다”고 밝혔다.

④ 고액 비급여 진료 남발

경기 양평군의 한 요양병원은 실손의료보험에 가입한 암 수술 환자만을 선별해 유치하다가 2015년 경찰에 적발됐다. 이 병원은 실손보험 가입자를 대상으로 고주파 온열 치료, 면역제 투약 등의 치료 횟수를 부풀리고 입원이 필요 없는 환자들까지 입원시켜 부당하게 보험금을 받아 챙겼다.

특히 건강보험이 지원되지 않는 고액의 비급여 치료를 남발했다. 당시 보험금이 청구된 항암제 ‘이뮨셀’은 1회당 450만∼550만 원에 이르는 고가의 약제였다. 이렇게 과다 치료, 입원 등으로 이 병원이 받아 챙긴 실손보험금은 52억 원에 이른다. 병원은 부풀려 받은 보험금과 실제 치료비의 차액을 환자들과 나눠 가졌다.

⑤ 수준 미달 요양병원 수두룩

93세인 D 씨는 치매 증세로 올해 5월 광주의 한 요양병원에 입원했다. 며칠 후 그는 면회 온 가족들에게 극심한 고통을 호소했다. 다른 병원으로 옮겨 진료를 해보니 손목이 부러지는 등 전치 8주의 골절상을 입었다. 요양병원이 사실상 방치한 결과다. 한 병원 관계자는 “고령 환자에게 오랫동안 기저귀를 채우거나 아예 묶어 두는 경우도 있다”고 털어놨다.

건보공단 관계자는 “요양병원은 행위별 수가가 아니라 정액수가를 받기 때문에 노후 의료장비를 사들이고, 보건당국에 보고한 수보다 적은 의사, 간호사를 배치해 이익을 극대화하는 경우가 잦다”고 말했다.

김윤종 zozo@donga.com / 부산=강성명 / 김성모 기자

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![화성 가려고 그린란드 산다?…머스크-트럼프의 ‘꿈’[트럼피디아]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/131037250.1.thumb.png)

댓글 0