여야정 합의에도 도입까진 험로

문재인 대통령과 여야 5당 원내대표가 5일 탄력적 근로시간제를 확대하기로 합의하면서 경영계의 기대감이 커지고 있다. 올해 7월 시행된 주 52시간제의 보완책으로 꼽히는 탄력근로제 확대안이 연내에 국회를 통과할 가능성이 높아진 것이다.

하지만 ‘총론’이 아닌 ‘각론’으로 들어가면 얘기가 달라진다. 확대 기간과 도입 방법 등 세부안을 두고 여야와 노사 간 주장이 첨예하게 맞서고 있기 때문이다. 특히 대정부 투쟁을 예고한 전국민주노동조합총연맹(민노총) 등 노동계 반발을 여권이 넘어설 수 있을지 주목된다.

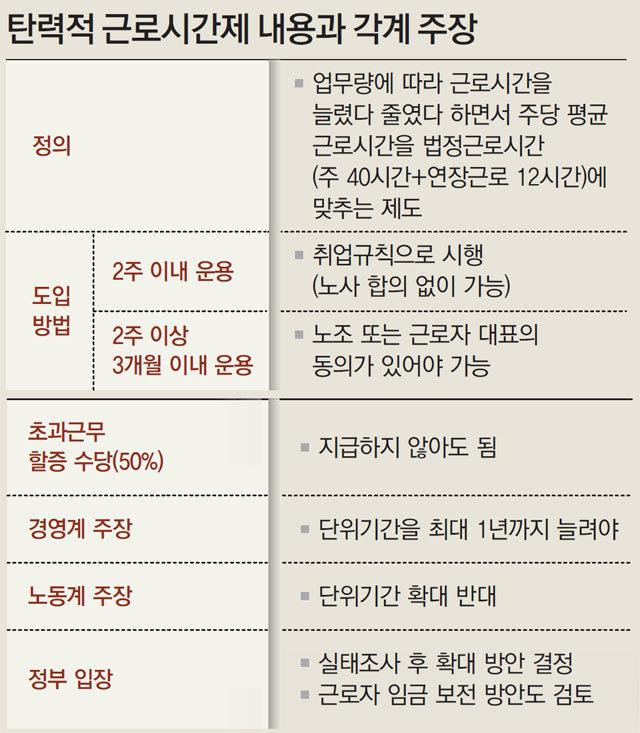

탄력근로제란 주당 평균 근로시간이 법정 근로시간(주 40시간+연장 12시간)에 맞으면 업무량에 따라 근로시간을 늘리거나 줄이는 것을 허용하는 제도다. 예를 들어 업무가 많은 주는 60시간 일하는 대신에 업무가 적은 주는 44시간만 일하면 주당 평균 근로시간은 52시간이 돼 근로기준법 위반으로 처벌받지 않는다.

일단 여야정이 탄력근로제 기간을 6개월∼1년으로 늘리기로 합의한 만큼 기간 연장에는 합의할 가능성이 높아졌다. 문제는 ‘6개월’과 ‘1년’ 사이의 간극이다. 여당은 노동계 반발을 고려해 ‘6개월’을 고집할 것으로 보인다. 반면 야당은 주 52시간제 충격을 최소화하기 위해 가급적 1년까지 넓히자고 주장하고 있다.

여야가 합의해야 할 핵심 쟁점은 또 있다. 탄력근로제를 2주 단위로 운용할 경우에는 노조 동의 없이 시행할 수 있다. 하지만 2주를 넘겨 운용하려면 노조나 근로자 대표와 문서로 합의해야 한다. 탄력근로제 기간을 아무리 늘려도 ‘강성 노조’가 버티면 시행 자체가 불가능한 셈이다. 경영계는 노사 합의 없이 탄력근로제를 시행할 수 있어야 한다고 주장하지만 여당은 노동계의 반대가 부담스러울 수밖에 없다. 이런 세부안을 두고 여야가 공방을 거듭할 경우 탄력근로제 확대 자체가 물거품이 될 가능성도 배제할 수 없다.

민노총 등 노동계는 이번 합의를 개악(改惡)으로 규정하고 대대적인 대정부 투쟁을 예고한 상태다. 이달 21일 총파업을 선언한 민노총은 다른 시민단체와 연대해 12월 1일 민중대회도 열 계획이다. 한국노총 김주영 위원장은 6일 취임 인사차 한국노총을 방문한 임서정 고용부 차관을 만나 “사회적 대화의 핵심은 신뢰인데 (정부의) 일방적 행보는 사회적 대화에 찬물을 끼얹는 것”이라며 강하게 항의했다.

유성열 ryu@donga.com·박은서 기자

근로시간제 개편 >

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0