[미세먼지 관리 사각지대]조리법따라 배출량 큰 차이

“치이익∼.”

13일 서울 중구의 한 식당에서 기자가 소고기를 무쇠철판에 올리자 고기 익는 냄새와 경쾌한 소리가 코와 귀를 자극했다. 식욕을 억누른 채 초미세먼지(PM2.5) 측정 기기를 켰다. 기기는 한국환경공단 등 정부 기관에서 쓰는 미국 TSI사의 ‘더스트 트랙 8530’이었다. 고기를 굽기 전 실내 초미세먼지 농도는 m³당 35μg(마이크로그램·1μg은 100만분의 1g)이었다. 하지만 고기를 굽자 초미세먼지 농도는 순간 553μg까지 치솟았다. 식사가 끝날 때까지 ‘매우 나쁨’ 수준인 100μg 안팎을 유지했다.

2년 전 환경부는 조리 중 고등어구이를 할 때 미세먼지 배출량이 가장 많다고 발표했다가 중국발 미세먼지 영향을 희석시키려는 것 아니냐는 오해를 샀다. 조리 시 환기의 중요성을 강조하려던 취지는 ‘고등어는 죄가 없다’는 말에 묻혀버렸다.

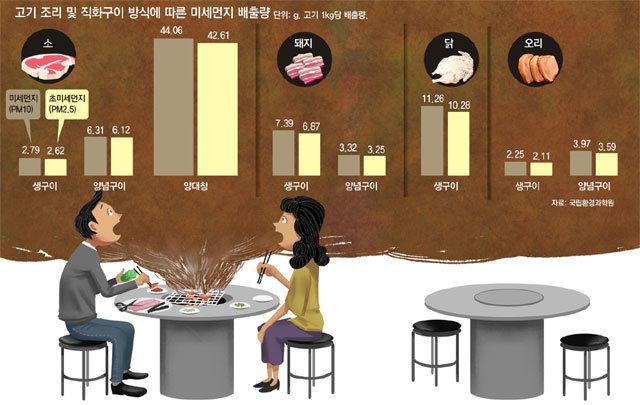

이 보고서에 따르면 고기 종류도 조리법과 구이 방식에 따라 오염물질 배출량이 천차만별이었다. 기자가 먹은 대로 양념을 하지 않은 소고기를 무쇠철판에 구워 먹으면 고기 kg당 약 0.32g의 초미세먼지가 나온다. 이걸 숯불에 직접 구웠다면 초미세먼지 배출량은 kg당 2.62g으로 8배 넘게 증가한다.

돼지나 닭, 오리 고기 역시 철판보다는 직화 구이 시 초미세먼지 배출량이 더 많았다. 고기의 기름과 수분이 숯에 떨어지면서 불완전 연소가 일어나 오염물질 양이 늘기 때문이다. 또 양념을 한 고기가 양념을 하지 않았을 때보다 오염물질 배출량이 더 많았다. 양념 속 수분과 기름기가 더해지기 때문이다.

가장 많은 오염물질을 배출하는 고기 조리법은 양대창을 직화로 구웠을 때다. 이때 발생하는 초미세먼지는 생소고기를 철판에 구웠을 때의 133배인 42.61g에 이른다.

이렇게 계산한 2015년 기준 고기구이로 인한 초미세먼지 배출량은 연간 574t이다. 전체 국내 초미세먼지량을 감안하면 0.5% 수준이다. 하지만 국립환경과학원 관계자는 “배출량은 적지만 고기구이는 자동차만큼 일상생활에 밀접하게 접하는 배출원이어서 관리가 필요하다”며 “고기와 생선 구이 측정 결과는 향후 식당의 미세먼지 저감 정책을 만드는 기초 자료로 활용할 예정”이라고 말했다.

김호경 기자 kimhk@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0