여성 한명이 가임기 낳는 자녀수 1.62명

"정부, 원하는만큼 못낳는 원인 대응해야"

결혼 이후에도 가임기가 끝날 때까지 자녀를 낳지 않는 부부가 10년 사이 2배 늘어나고 40대 여성 10명 중 1명은 결혼을 선택하지 않는 것으로 나타났다. 여성 한명이 실제 낳은 자녀 수는 30년 사이 절반 이상 줄어들었다.

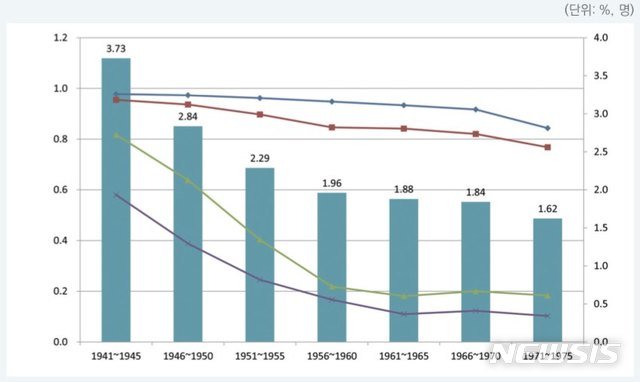

3일 한국보건사회연구원이 발간한 ‘코호트 완결출산율 분석 결과와 시사점’ 보고서에 따르면 올해 40~44세인 1971~1975년생 여성들의 코호트 완결출산율은 1.62명이었다.

코호트 완결출산율은 특정 연도(코호트)에 태어난 여성이 가임기간 낳는 총 자녀 수로, 여성들이 실제로 낳은 자녀 수가 몇명인지 보여줄 수 있는 출산율 지표다.

이 기간 자녀가 없는 여성 가운데 첫째 자녀를 낳는 여성의 비율(출산 진도비)도 0.98에서 0.84까지 떨어졌다. 즉 1971~1975년에 태어난 40~44세 여성 100명 중 26명은 자녀가 한명도 없다는 얘기다.

실제 출생연도별로 보면 결혼 이후 자녀를 낳지 않는 무자녀 기혼 여성 비율이 최근 들어 급증했고 비혼여성 비율도 10%대에 접어들었다.

1941~1945년에 태어난 40~44세 여성들 가운데 1.5%에 불과했던 무자녀 기혼 여성 비율은 1961~1965년 3.2%, 1966~1970년 2.5% 수준을 보이다가 1971~1975년 출생 여성들 사이에선 6.2%까지 2배 이상 증가했다. 부부 100쌍 중 6쌍 정도는 여성의 가임기가 끝날 때까지 자녀 없이 부부끼리 지내는 셈이다.

보고서를 작성한 신윤정 보건사회연구원 인구정책연구실 연구위원은 “전반적으로 출산율 감소는 출산을 미루는 것과 미뤄진 출산이 이후 연령대에서 실현되지 못하는 데서 원인을 찾을 수 있다”며 “비혼자의 증가와 결혼한 부부들이 애초 낳기를 희망한 수만큼 현실적으로 자녀를 낳지 못하고 있는 데서 그 이유를 찾을 수 있을 것”이라고 분석했다.

지난해 ‘전국 출산력 및 가족보건·복지 실태조사’ 결과에 따르면 15~49세 기혼 여성은 결혼 당시 평균 자녀 2명을 출산하기로 계획하지만 실제론 1.75명만 낳은 것으로 조사됐다.

신 연구위원은 “문재인 정부의 저출산 대응 전략이 합계출산율 회복의 양적 목표에서 ‘삶의 질 향상’과 ‘성 평등 구현’ 등 질적 목표로 패러다임 전환이 이뤄진 바 있다”면서 “출산을 미루고 원하는 만큼 자녀를 낳지 못하고 있는 사회경제적 원인에 대응하여 세부적인 정책 내용이 설계될 필요가 있다”고 했다.

【세종=뉴시스】

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0