전문대 교수 9%가 非전공학과 재직

부산의 한 전문대 A 교수는 중국어를 전공하고 2011년부터 아동복지과에서 강의를 하고 있다. A 교수는 2002년도에 중국어과에 부임했지만 입학생 수가 절반 밑으로 떨어져 2011년 전과를 할 수밖에 없었다. 결국 A 교수는 2010년 겨울방학에 전공 책을 독학해 아동복지과 수업을 준비했다. 아동복지과 학생들은 A 교수가 2014년 아동복지 관련 석사 학위를 취득할 때까지 3년 동안 학위가 없는 교수 밑에서 수업을 들었다. A 교수는 “쫓겨나지 않으려면 어쩔 수 없었다”면서 “학생들에게도 못할 짓이고 미안하다”고 토로했다.

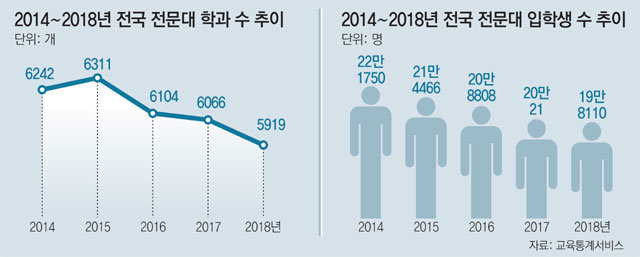

교수가 자기 전공과 관계없는 학과에서 학생들을 가르치는 현상은 주로 전문대에서 많이 일어나고 있다. 학과 통폐합이 계속 늘어나고 있기 때문이다. 2014년 22만1750명에 달했던 전문대 입학생 수는 5년 동안 10.66% 감소해 지난해 19만8110명으로 줄었다. 입학생 수가 줄면서 학과 통폐합도 늘었다. 전국의 전문대 학과 수는 2014년 6242개에서 5919개(2018년)로 감소했다. 5년간 총 323개의 학과가 사라진 것이다.

전남의 한 전문대 교수 B 씨도 마찬가지다. 건축학을 전공한 B 교수는 입학생 수 감소로 인테리어디자인학과가 폐과되자 2015년 1학기부터 간호학과 교수로 강의했다. 이후 기존에 있던 간호학과 교수들이 B 교수의 부임을 반대하자 2016년 다시 전문사관학과로 소속을 변경하기도 했다. 이 외에도 내과를 전공한 교수가 건설정보시스템과에 소속되거나 국어국문학 전공 교수가 응급구조학과에서 강의하는 등 교수의 전공·학과 불일치 사례가 다수 확인되고 있다.

하지만 전문대 측은 이런 과정이 모두 정상적인 절차에 따라 진행된 일이라는 반응을 보였다. 전남의 한 전문대 관계자는 “우리 대학 모든 교수들의 전과는 각 교수의 동의를 얻고 추진했다”고 설명했다. 그러나 학교 측은 학과 통폐합 내역을 요구하자 “업무가 과중해 전부 제공하기는 어렵다”며 “필요하다면 정보공개청구를 하라”고 답했다.

학위도 없는 엉뚱한 교수가 학생들을 가르치고 있는데도 해당 대학에는 매년 막대한 정부 지원금이 투입되고 있다. 수도권의 한 전문대는 30여 명의 교수가 전공과 다른 학과에서 학생들을 가르치고 있지만 교육평가인증원의 대학기관인증평가를 문제없이 통과했다. 이 대학은 정부로부터 지난해에만 100억 원이 넘는 재정 지원을 받았다. 30개의 인증평가 리스트에 교수의 전공·학과 일치 여부를 확인하는 항목이 없기 때문이다.

전문가들은 폐과된 학과의 교수들이 다른 전공으로 ‘연착륙’할 수 있도록 교육당국이 배려하는 것이 바람직하다고 지적했다. 김경회 성신여대 교육학과 교수는 “폐과가 예정되면 해당 전공 교수가 미리 이동할 학과의 학위를 딸 수 있도록 정부나 대학이 도와줘야 한다”며 “야간대학을 다닐 수 있는 여건을 마련해주거나 기업 차원의 연수를 배정해줄 필요가 있다”고 말했다.

강동웅 기자 leper@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![형제애로 마련한 400억…감사 전한 튀르키예[동행]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130402416.1.thumb.jpg)

댓글 0