보호 사각지대에 우는 장애인들

하지만 복지재단을 박 씨의 후견인으로 정한 법원 결정은 일주일 만에 없던 일이 됐다. “조카를 돌볼 사람이 필요하다”며 자신을 후견인으로 지정해 달라고 신청했던 박 씨 이모가 재단이 후견인으로 결정되자 신청을 취하해 버렸기 때문이다. 이때부터 박 씨의 재산은 매니저 김모 씨(59)가 관리했다. 김 씨는 박 씨 명의로 사채를 빌려 쓰고 박 씨 소유 제주도 땅을 마음대로 팔아치운 혐의로 입건돼 경찰 수사를 받고 있다.

박 씨처럼 스스로 재산을 관리하기 힘든 장애인이나 치매노인 등의 재산 관리와 병 치료, 요양, 재활 등을 돕기 위한 ‘성년 후견인 제도’가 있다. 당사자나 배우자, 4촌 이내 친척과 검사, 지방자치단체장이 법원에 후견인 지정을 신청하면 된다. 선정된 후견인은 치매노인 등의 통장과 부동산을 관리하고 후견을 받는 사람의 재산 내역에 변동이 있으면 법원에 보고해야 한다.

조현병을 앓던 50대 여성 김모 씨는 2012년 아버지가 심장마비로 숨지면서 40억 원대 재산을 물려받았다. 그러자 얼굴 한 번 본 적 없던 여러 친척들이 서로 후견인이 되겠다고 나섰다. 먼 친척 A 씨를 후견인으로 지정해 달라며 법원에 신청한 사촌도 그중 하나였다. 이 사촌은 호주에 살고 있었다. 법원은 A 씨가 아닌 법무사 단체를 후견인으로 정했다. 김 씨의 재산을 두고 친척들이 서로 다툴 수 있다고 판단했기 때문이다. 그러자 후견인 지정을 신청했던 사촌은 신청을 취하해 버렸다. 검찰은 이례적으로 후견인 지정을 다시 신청했다. 하지만 김 씨 명의의 30억 원대 부동산은 모두 처분된 뒤였다. 후견인 지정을 위한 재판이 진행 중이던 지난해 12월 김 씨는 자택에서 숨진 채 발견됐다. A 씨가 김 씨 명의의 아파트 등을 상속받은 사실이 김 씨 사망 이후 드러났다.

10억 원가량의 예금과 부동산을 가진 70대 치매노인 B 씨의 딸은 “아버지를 위해 요양보호사 자격증까지 땄다”며 자신을 아버지의 후견인으로 지정해 달라고 법원에 신청했다. 하지만 법원은 법무사를 후견인으로 정했다. 예전에 딸이 아버지 명의로 된 부동산을 아버지 몰래 처분한 사실이 확인됐기 때문이다. 그러자 딸은 법원 관계자들에게 화를 내더니 신청 자체를 취하해 버렸다.

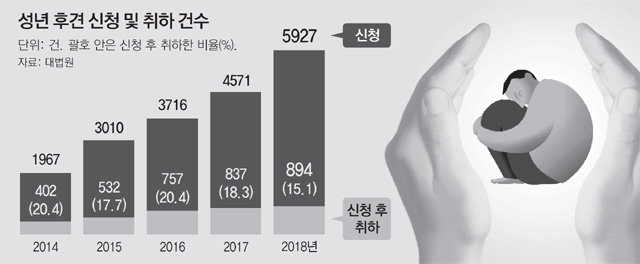

이렇게 법원에 후견인 지정을 신청했던 친족의 신청 취하는 지난해에만 894건에 이른다. 전체 성년후견 청구 사건 5927건의 15%나 된다. 전문가들은 신청 후 법원의 심리가 시작되면 법원의 허가가 있어야만 신청을 취하할 수 있도록 가사소송법을 고쳐야 한다고 지적한다. 법무부는 이런 내용을 담은 법률 개정안을 지난해 3월 발의했지만 아직 국회에 계류 중이다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

댓글 0