문재인 케어에 건보 재정 ‘빨간불’

지난해 넘어지면서 어깨 관절을 다친 김모 씨(70·여)는 서울의 한 대학병원에서 수술을 받았다. 집 근처에도 척추·관절 전문 병원이 있지만 아들이 “병원비 차이가 크지 않다”며 큰 병원을 권했다. 지난해 7월부터 대형병원 2, 3인실 입원비에도 건강보험이 적용되면서 진료비 부담이 크게 줄었기 때문이다. 김 씨는 “동네 병원을 못 믿는 건 아니지만 비슷한 비용이면 큰 병원을 선호하게 된다”고 말했다.

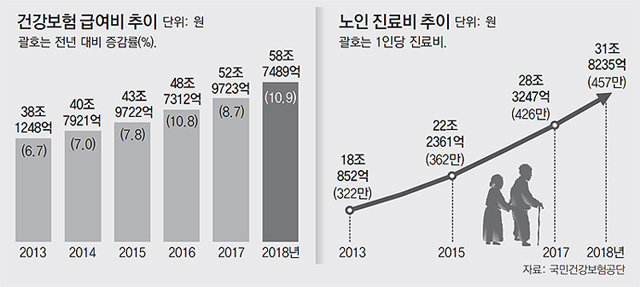

지난해 65세 이상 노인 진료비를 비롯해 건강보험 재정 지출이 급증한 것은 이처럼 대형병원의 문턱이 낮아진 영향이 크다. 국민 의료비 부담을 낮추기 위해 정부가 추진하고 있는 ‘문재인 케어’가 불필요한 의료비 지출을 늘리고 동네 병·의원부터 상급종합병원까지 이어지는 의료전달체계를 흔들 수도 있다는 우려가 나오는 이유다.

건강보험이 보장하는 범위가 넓어지자 병원에 가지 않아도 될 환자를 진료실로 끌어들이는 효과를 낳았다. 지난해 11월부터 뇌 자기공명영상(MRI) 촬영에도 건강보험이 적용되면서 가벼운 두통에도 MRI 촬영을 요구하는 환자가 늘었다. 서울의 또 다른 대학병원은 MRI 검사를 받으려면 한 달 넘게 기다려야 한다. 이 병원 관계자는 “입원환자들은 외래환자 예약을 피해 새벽에 검사할 때도 많다”고 말했다.

이 같은 ‘과잉 의료’는 급속한 고령화와 맞물려 건강보험 재정을 더 악화시킬 우려가 크다는 지적이 나온다. 노인 1인당 의료비는 일반 성인 의료비의 2.5∼3배다. 지난해 총인구의 13.9%를 차지한 노인 인구가 쓴 의료비는 총 진료비의 40.8%나 됐다. 고혈압 등 12개 만성질환 환자의 진료비가 10.1% 급증한 31조1259억 원으로 처음 30조 원을 넘은 것도 건강보험 재정에는 적신호다.

이상이 제주대 의대 교수(복지국가소사이어티 대표)는 “2030년 노인 인구 비율이 20%가 되면 노인 진료비는 총 진료비의 60%를 넘고, 보험료를 낼 생산가능인구는 연간 30만 명씩 줄어들 것으로 추산된다”며 “재정 조달 계획이 마련되지 않으면 현 수준의 건강보험 보장성을 유지하기 벅차다”고 말했다. 실제 2011∼2017년 흑자를 낸 건강보험 재정은 지난해 1778억 원의 당기적자로 돌아섰다. 올해도 3조1636억 원의 큰 적자가 예상된다. 보건복지부가 추산한 2022년까지 적자 규모는 8조6467억 원에 이른다.

지난해 국민 1인당 연평균 건보료는 105만6782원으로 처음 100만 원을 넘었다. 그 대신 1인당 급여로 돌려받은 혜택도 123만8582원으로 크게 늘었다. 보험료 낸 것의 1.17배를 급여로 돌려받은 셈이다. 2010년 1.19배 이후 가장 높은 수준이다. 1인당 월평균 입·내원 일수는 1.72일로 전년보다 1.6% 증가했고 하루당 진료비는 7만4084원으로 전년보다 8.1% 올랐다.

건강보험 통계에서도 저출산 여파가 나타났다. 지난해 신생아가 한 명이라도 태어난 분만기관 수는 567곳으로 2016년 607곳, 2017년 581곳에서 계속 줄었다.

박성민 기자 min@donga.com

박성민 기자 min@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![트럼프 2기에서 할 일과 하지 말아야 할 일[동아시론/최중경]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130833746.1.thumb.jpg)

댓글 0