가족들 임종 못보고 영원한 이별… 화장때도 방호복 2, 3명만 참관

대구 70대 할머니 섬망증 시달려

가족들 “얼굴 한번만…” 호소

병원, 손편지 읽어주고 사진 전달… 의료계 “환자 심리안정에 큰 도움”

의사가 병에 걸렸다고 말했다. 말로만 듣던 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이었다. 준비할 새도 없이 바로 입원했다. 같은 병을 피하지 못한 남편도 다른 병원에 입원했다. 며칠간 남편 얼굴도 못 본 채 치료만 받았다. 갑자기 연락이 왔다. 남편이 죽었다고…. 하지만 장례식에 갈 수 없었다. 아직 내 몸속에 바이러스가 있어서다. 남편의 시신은 화장된다고 했다. 주위에선 법(감염병예방법)이 그래서 어쩔 수 없다고 말했다.

그렇게 부부는 마지막 인사도 못 하고 헤어졌다. 입원 중인 아내는 마침 의료봉사 중인 안철수 국민의당 대표에게 “이 기막힌 상황을 누구에게 하소연할 수 있겠냐”고 말했다.

애가 타는 건 유족뿐 아니라 입원 중인 환자의 보호자도 마찬가지다. 대구 지역의 병원에는 홀로 사투를 벌이는 코로나19 환자가 많다. 중환자실에 입원 중인 환자들은 가족의 얼굴 한 번 보는 게 소원이다. 하지만 감염 위험 탓에 출입이 불가능하다.

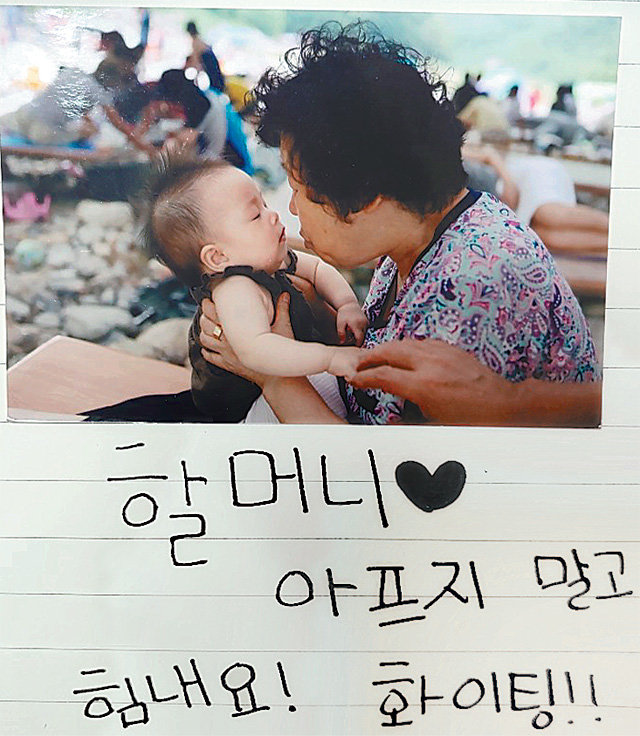

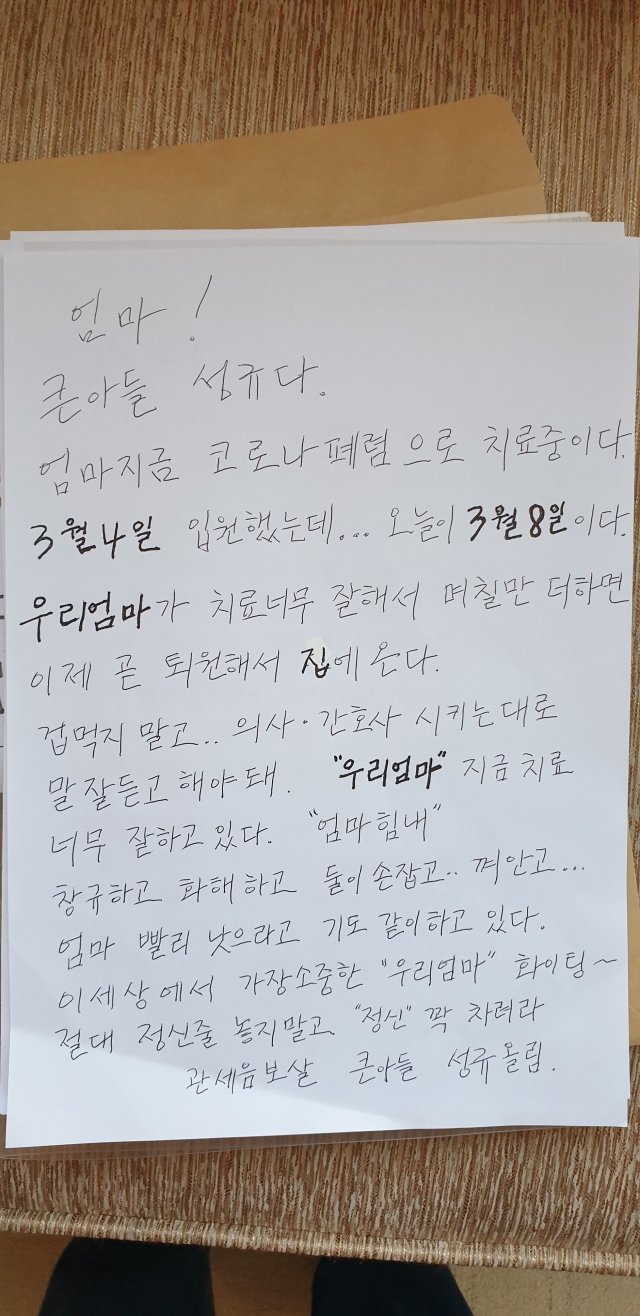

안 씨는 어머니가 입원한 뒤 날마다 쌀과 초를 챙겨 팔공산 갓바위에 오르고 있다. 어머니께 드리는 전상서도 썼다. 제발 건강하게 돌아와 달라고, 그동안의 불효를 용서해 달라고…. 김 씨의 사위와 손주들도 모두 편지를 썼다. 함께 찍은 가족사진도 모았다.

현장에서는 ‘가족 치료’가 중요하다는 목소리가 나온다. 통상 섬망이 생긴 중환자라면 가까운 보호자가 진정시켜 주는 게 효과적이다. 그런데 방호복을 입은 낯선 의료진만 보게 되니 환자는 심리적으로 더욱 불안할 수밖에 없다. 일부 병원은 위중한 환자의 경우 가족 대표가 중환자실에 출입하도록 방침을 바꾸는 것을 검토 중이다. 정호영 경북대병원장은 “방호복을 입은 가족 대표가 감염 예방교육을 받고 의료진 도움을 받아 환자를 만나면 된다. 그리고 2주간 자가 격리를 한다면 큰 문제가 없을 것”이라고 말했다.

전주영 기자 aimhigh@donga.com / 대구=이진한 의학전문기자·의사

전주영 기자 aimhigh@donga.com / 대구=이진한 의학전문기자·의사

코로나 재확산 >

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![‘코로나19’ 5년… 트럼프도 인정한 드라이브스루 검사를 기억하시나요[유레카 모멘트]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2025/03/16/131212749.1.jpg)

댓글 0