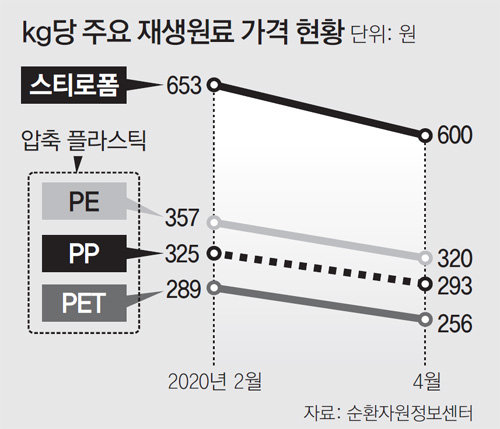

재생원료 수요 줄고 수출길도 막혀

플라스틱, 새제품이 재생보다 저렴… 수거업체 “돈내고 가져올 이유없어”

정부, 이달부터 공공비축 착수… 지자체에는 수거대금 조정 권고

“저게 다 재생원료로 만드는 공장에 못 넘어가고 쌓인 거예요.”

지난달 27일 찾아간 경기 포천의 한 재활용품 회수 선별 업체. 야외에 늘어선 천막형 창고마다 각종 비닐과 플라스틱 더미가 터질 듯이 삐져나와 있었다.

이 업체는 서울 8개 구와 경기 6개 시에서 재활용품을 수거한 뒤 재질별로 분류해 각각 재생원료 공장으로 보낸다. 박성준 대표는 “평소에는 창고에 300∼400t 보관되는데 요즘은 거의 700t이 쌓여 있다”고 말했다. 이곳의 최대 보관량인 800t을 넘길까 봐 조바심을 내는 상황이다.

○ 수출·내수 동반 침체에 갈 곳 없는 재활용품

재활용품 가격 하락은 곧 수거업체의 위기다. 지방자치단체가 일괄 수거하는 단독주택과 달리 아파트 등 공동주택에서 나오는 재활용품은 대부분 수거업체가 돈을 내고 가져간다. 아파트 주민은 부수입을 얻고, 수거업체는 재활용품을 되팔아 이득을 남기는 구조였다. 그러나 이제는 수거업체 입장에서 돈을 내고 돈 안 되는 재활용품을 가져갈 이유가 없는 국면이다.

수거업체들은 “수거 대란이 언제 일어나도 이상하지 않다”고 입을 모은다. 경기 지역 한 수거업체 대표는 “헌옷을 넘기던 무역회사 10곳 중 8곳이 문을 닫았다”며 “이대로라면 아파트에 ‘당분간 재활용품 배출을 줄이거나 지하창고 등에 보관해 달라’고 요청해야 할 판”이라고 말했다. 공동주택 재활용가능자원 수집·운반협회의 홍도찬 사무총장은 “이미 폐지값 하락으로 의류 의존도가 높아진 상황이라 타격이 더 크다”고 설명했다.

○ 재활용품 공공비축-공공수거 착수

재활용품이 쌓여가자 정부는 이달부터 재활용품 공공비축에 착수한다. 재활용품 시장의 숨통을 잠시라도 틔우기 위해서다. 조만간 페트 플레이크(페트병을 잘게 부순 재생원료)부터 우선 수매할 방침이다.

정부는 또 각 지방자치단체에 재생원료 가격 하락에 맞춰 수거업체와 공동주택의 재활용품 매각 수거 대금을 조정하도록 권고했다. 환경부는 “수거 거부 상황이 발생할 경우 해당 지자체가 공공수거를 하는 방향으로 대책을 준비하고 있다”고 밝혔다.

강은지 기자 kej09@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[단독]구멍 뚫린 탄소중립… 재활용 플라스틱 연료 年8만t 불법 소각](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2024/12/02/130544945.1.jpg)

댓글 0