금천 양천 중랑구엔 한곳도 없어

서울시 “취약 지역 인프라 확충”

서울 중랑구 중화동에 사는 장주형 씨(32)의 유일한 취미는 미술 전시 관람이다. 하지만 유명 전시가 자주 열리는 중구 서울시립미술관과 서초구 한가람미술관까지 가려면 집에서 왕복 2시간은 걸린다. 이 때문에 장 씨는 미술관에 한 달에 한 번 가는 것도 쉽지 않다. 장 씨는 “미술관은 대부분 강남이나 도심에 있어, 전시를 보려면 동네를 벗어나야 해서 심리적 장벽이 크다”고 했다. 장 씨가 사는 중랑구엔 미술관·박물관이 한 곳도 없다. 반면 그가 자주 찾는다는 미술관이 위치한 중구엔 18곳, 서초구엔 10곳이나 된다.

서울 내 박물관·미술관의 지역 편중 현상이 심각한 것으로 나타났다. 이른바 ‘문세권’(문화시설 밀집 지역)은 집값도 비싸 지역·소득에 따라 시민들의 문화향유권 격차가 더욱 심화되는 게 아니냐는 지적이 나온다.

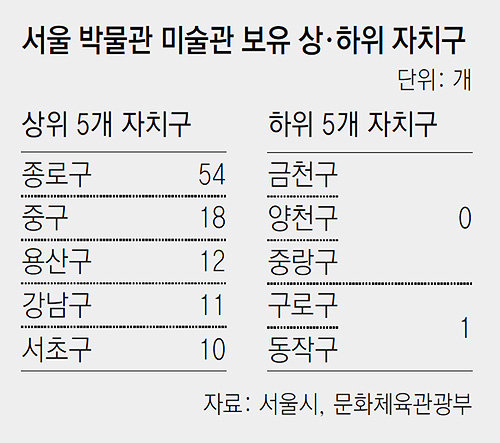

동아일보가 서울시로부터 자료를 받아 25개 자치구 현황을 분석한 결과, 종로구에만 54곳의 박물관·미술관이 몰려 있고 △중구(18곳) △용산구(12곳) △강남구(11곳) △서초구(10곳) △송파구(7곳) △성북구(7곳) 순으로 많았다.

“주택 가격과 문화 인프라 수가 정비례한다”는 빌바오 효과(Bilbao effect)가 서울에도 그대로 적용된 셈이다. 이 효과는 스페인의 중소도시 빌바오의 주택 가격이 1997년 구겐하임 미술관 개관 후 급등했던 현상에서 따왔다. 문화 인프라의 지역 편중 현상은 주택 가격과 소득 격차로 이어진다는 게 핵심이다. 통상 주택 가격이 높은 지역에 고소득자가 많이 살고, 고소득자의 문화 향유 경험이 많다는 점을 감안하면 박물관·미술관의 지역 편중 현상은 문화 향유 격차를 유발할 수 있다. 문화체육관광부의 2018년 조사에도 월평균 소득이 100만 원 미만인 가구의 문화예술 관람률은 42.5%로 월평균 600만 원 이상 가구(91.9%)의 절반에도 미치지 못했다.

이 격차를 최소화하기 위해서라도 취약 지역에 박물관·미술관을 더 지어야 한다는 게 서울시 입장이다. 같은 조사에서 시민들이 문화예술 행사에서 우선 보완해야 하는 요인으로 ‘지역적 접근성’(13.3%)을 3위로 꼽고 있는 만큼 취약 지역에 문화 인프라를 확충해야 한다는 것이다.

서울시는 이를 위해 2015년부터 ‘박물관·미술관 도시, 서울’ 프로젝트를 추진하고 있다. 2023년까지 박물관과 미술관 5개를 도봉·금천·노원구 등에 문을 열 예정이지만 이미 벌어진 격차를 줄이기엔 역부족이라는 지적이다. 서울시 관계자는 “앞으로 개관할 시설뿐 아니라 동북·서남권 등 지역에 박물관·미술관을 더욱 확충해 격차를 최소화해 나갈 것”이라고 했다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0