[더 나은 100년을 준비합니다/극과 극이 만나다]

<3> ‘코로나 확진자 정보 공개’ 둘러싼 논란

“확진자 돼보니 확산 막으려면 희생 감수해야”

‘확진자 방문’ 틀린 정보 공개로 피해 본 양영화 씨

상처 남았지만 “투명 공개가 답”이라는 김도영 씨

일상만 무너진 게 아니었다. 감염병은 우리 모두의 가치관마저 뒤흔들었다.

부산 수영구 남천동에서 남편과 함께 식당을 운영해 온 양영화 씨(55). 그는 평소 자영업자의 휴대전화 번호는 공개하는 게 당연하다고 생각했다. 음식점은 누구나 찾는 공공의 장소인 만큼 그 정도는 감수해야 한다고 여겼다. 하지만 2월 부산시의 동선 공개 실수로 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 방문한 식당으로 낙인찍혀 생계를 걸었던 식당을 잃은 뒤 생각이 바뀌었다. 요즘 들르는 점포에서 출입자명부 작성 등을 요구하면 양 씨는 자신도 모르게 날이 선다. “개인정보 유출되면 책임질 겁니까.”

김도영 씨(42)는 평소 양 씨와 전혀 다른 신념을 갖고 있었다. 중대범죄자가 아니면 정부가 개인정보를 수집하거나 공개해선 안 된다고 봤다. 하지만 그 역시 코로나19가 뒤바꿔버렸다. 3월 김 씨 본인이 확진된 뒤부터다. 김 씨는 희귀장애를 가진 열 살 아들과 또래 친구들이 걱정돼 방역당국에 적극 협조하며 일거수일투족을 공개했다. 완치 5개월이 지난 지금도 그는 확진자란 주위의 시선에 힘겹지만, “투명한 동선 공개가 방역의 기본”이란 믿음이 굳건하다.

○ 2월 25일, 영화의 그날

“언니야, 가게에 확진자가 다녀갔단다. 지금 부산시 사이트에 나온다는데. 언니, 알았나.”

시어머니 장례를 마치고 막 집에 들어섰을 때였다. 숨 가쁘게 걸려온 지인의 전화. 당시엔 코웃음을 쳤다. 상 치르느라 일시 휴업 했는데 손님이 올 리 있나. 무심히 부산시의 소셜미디어를 살펴봤다가 황당했다. 확진자 동선에 ‘쑝쑝돈까스 남천점’이란 우리 가게 이름이 버젓이 들어가 있었다. “이게 뭐꼬.”

담당 부서에 수십 통의 전화를 걸었다. 역시 확진자가 다녀간 건 다른 매장이었다. 역학조사 과정에서 담당 직원이 잘못 표기했단다. 부산시 홈페이지는 물론 언론사에도 일일이 전화해 사실을 바로잡았다.

날린 돈만 수억 원. 살던 집까지 팔아 마련했건만, 이젠 남의 가게가 돼 버렸다. 그때 지자체가 정보 공개에 신중을 기했다면, 지금 우리 가족의 삶은 달라졌을까. 그날 이후 하루도 맘 편히 잠들지 못한다.

○ 3월 10일, 도영의 그날

“코로나19에 확진됐습니다.”

오후 10시경. 모르는 번호. 자신을 보건소 직원이라고 했다. 그때부터 김도영이라는 이름은 사라졌다. ‘서울시 140번.’ 방역당국 홈페이지에 실린 번호가 호칭을 대신했다.

입원 뒤에도 역학조사관은 끊임없이 전화했다. 마치 범죄자처럼 주눅이 들었다. 어떻게든 기억을 떠올려 동선을 진술했다. 힘들었지만 입술을 깨물었다. 혹시 제대로 답하지 못해 가족과 지인이 피해를 입으면 안 되니까. 역학조사관들이 나를 괴롭히는 게 아니라, 세상을 구한다고 생각했다.

○ “우리, 지치지 말아요”

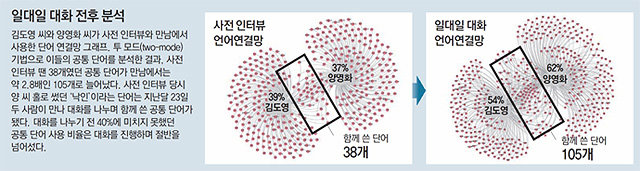

코로나19의 후유증은 컸다. 벌어진 두 사람의 생각 차이는 한 번의 만남으로는 좁힐 수 없었다. 이들은 2시간 동안 대화를 나누며 코로나19 확진자 정보 공개 기준을 놓고 팽팽히 맞섰다.

▽양=사람에게 이름이 있듯 자영업자에게 지점명은 이름이자 얼굴이에요. 지자체가 왜 제 얼굴과 이름을 허락도 없이 공개하나요. 명백한 인권침해죠. 확진자도 이름은 비공개하잖아요. 자영업자가 무슨 죄라도 지은 건가요….

▽김=코로나19가 덮친 세상을 누가 예측이나 했을까요. 겪으신 일은 안타깝지만, 처음이라 시행착오가 있었던 거죠. 그렇다고 확진자 동선을 모두 불투명하게 바꾸는 게 옳은 일일까요. 확진자와 접촉한 이들을 찾아내려면 방역당국은 물론 모두가 노력해야죠. 그럼 영업장 공개는 어쩔 수 없잖아요. 모두 희생하지 않으면 극복할 수 없어요.

▽양=희생의 대가가 너무 크단 얘기예요. 동선을 정확하게 알리지 않아도 보건소에서 방역하러 다녀가면 어차피 주위에선 알 수 있어요.

▽김=동네 주민만 아는 게 무슨 소용 있나요. 복잡한 대도시는 장소를 공개하지 않으면 다른 사람들은 명확하게 알 수가 없어요.

▽양=간판까지 다 밝히면 자영업자를 두 번 죽이는 거예요. 요새 안 그래도 장사 되는 가게가 없는데, 아예 망하라고 못을 박는 거라고요. 그냥 ‘돈가스 집’ 정도만 공개했어도 제 가게 폐업까지 가진 않았을 겁니다.

▽김=감염병 확산은 시간 싸움이에요. 빨리 접촉자를 찾고 검사를 받게 해야 확산을 막을 수 있어요. 결국 들어가는 시간이나 비용도 국민 세금으로 이뤄지는 거예요.

▽양=코로나19와 연관된 가게는 범죄자보다 무서운 낙인이 찍힙니다. 아직도 폐업한 가게 이름이 확진자가 다녀간 곳이라며 인터넷을 떠돌아요. 이 상처는 언제쯤 없어질까요.

▽김=저도 코로나19 완치된 지 5개월이 넘었거든요. 그런데 그놈의 낙인은 여전해요. 며칠 전 남편이 동네 병원에 갔다가 얼굴이 침통해져서 왔더군요. 몇몇이 저쪽에서 “확진자 남편”이라고 수군거리는 소리를 들었대요.

▽양=안 당해본 사람은 모릅니다. 고1 아들이 다니던 학원에서까지 연락이 왔어요. 학부모들이 “확진자 다녀간 식당 주인의 아들이 왜 같은 학원에 다니느냐”고 항의를 했답니다. 나는 어떻게든 참겠는데 아들한테 낙인이 찍히니까 억장이 무너졌어요.

순간 눈가가 붉어진 양 씨의 손 위에 김 씨의 손이 살며시 포개졌다. 몇 초간의 정적. 서로를 바라보는 두 눈엔 작은 빛이 맴돌았다. 모든 걸 이해한다는 듯이.

대화는 거기서 끝이 났다. 생각이 얼마나 바뀌었는지 물어보기도 어려웠다. 어쩌면 그저 잠깐의 공감일 뿐, 거리는 그대로일지도. 카페를 나서자 두 사람 앞엔 푸른 남해바다가 펼쳐졌다. 소금기 머금은 바닷바람. 그 바람에 기대 참았던 한마디를 서로에게 건넸다.

“우리, 지치지 말아요.”

○ 특별취재팀

▽지민구 이소연 한성희 신지환(이상 사회부) 조건희 기자

▽방선영 성신여대 사회교육과 4학년, 허원미 숙명여대 시각영상디자인학과 졸업, (디지털뉴스팀) 인턴기자

후원 :

특별취재팀 dongatalks@donga.com

▶ 극과 극이 만나다

https://www.donga.com/news/dongatalks

※ 동아닷컴 이용자들은 위의 링크를 클릭하여 의견이 첨예하게 대립하는 이슈에 대한 본인의 성향을 측정해 볼 수 있습니다.

네이버·다음 이용자들은 URL을 복사하여 검색창에 붙여넣기 하시면 됩니다.

네이버 채널의 경우 아래에 있는 ▶ “말이 안 통해”… 극과 극이 만난다면? 아웃링크 배너를 클릭하시면 됩니다.

극과 극이 만나다 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

오늘과 내일

구독

-

고양이 눈

구독

-

횡설수설

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

댓글 0