임지수 씨 아픈 사연 담은 책 펴내

“장애를 받아들이는 태도에서 사회가 얼마나 성숙한지 알 수 있다. 그런데 아직 갈 길이 멀다.”

3년 전 루게릭병(근위축성측삭경화증·ALS)으로 장애인 딸을 떠나보낸 임지수 씨(사진)의 말이다. 임 씨는 선천성 사지기형인 큰딸과 비장애아 둘째딸을 둔 평범한 주부였다. 어느 사회건 전체 인구의 약 3%는 장애인이다. 사회적 약자인 이들을 위한 시스템과 배려는 한국사회의 성숙도를 알려주는 척도일 수 있기에 임 씨의 지적은 아프게 다가온다. 임 씨는 큰딸을 위해 “할 수 있는 것은 다했지만 안타깝게도 루게릭병으로부터는 지키지 못했다”고 말했다.

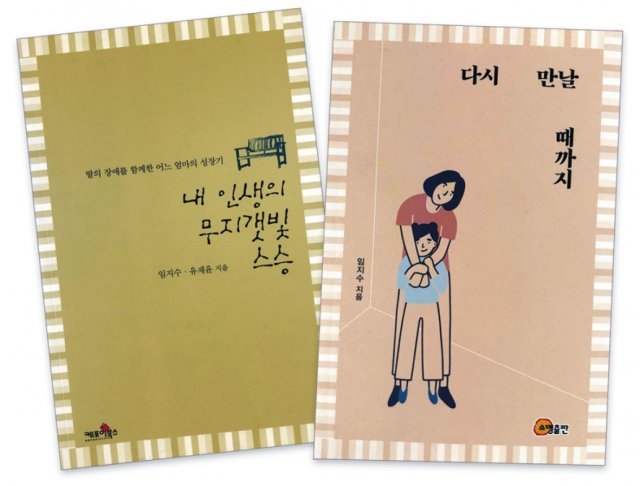

그는 25년간 큰딸을 키우면서 겪은 일을 두 권의 책에 담았다. 큰딸이 생존했을 때인 2015년 같이 쓴 ‘내 인생의 무지갯빛 스승’(케포이북스)에는 엄마로서 장애를 받아들이는 임 씨의 노력과 정상인으로 살아가려는 큰딸의 분투가 담겨 있다. 인간으로서 장애를 처음 대했을 때의 당혹감과 그것을 어떻게 이겨냈는지 솔직한 감정을 적었다. 또 장애를 극복하기 위해 우리 사회에 무엇이 필요한지 조목조목 제기한다. 임 씨는 진정한 행복이 무엇인지 큰딸로 인해 알게 됐다고 말한다. 이 고백은 장애인을 자녀로 둔 부모들이 끝까지 희망을 잃지 않는 원천이 무엇인지 알게 한다. 딸을 보낸 후 3년 만인 지난해 쓴 ‘다시 만날 때까지’(소명출판)에는 장애와 불치병이 어떻게 ‘죽음을 이긴 생명의 서사’가 됐는지 담았다.

전문가들은 장애인 교육의 이상적인 형태로 통합교육을 꼽는다. 통합교육은 장애인과 비장애인이 한데 어울려 교육을 받는 것이다. 비장애인에게는 장애에 대한 편견을 없애주고 장애인에게는 비장애인과 어울릴 수 있는 방법을 알려준다.

정부도 장애인 교육의 원칙으로 삼고 있지만 통합교육이 우리 사회에 뿌리내리기란 만만치 않다. 통합교육을 실천할 물적, 인적 인프라가 부족하기 때문이다. 최근 장애인 아이들이 다니는 유치원에서 일어난 교사들의 아동학대는 좋은 장애인 교육이 시스템만으로는 안 된다는 것을 일깨워줬다.

이종승 기자 urisesang@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0