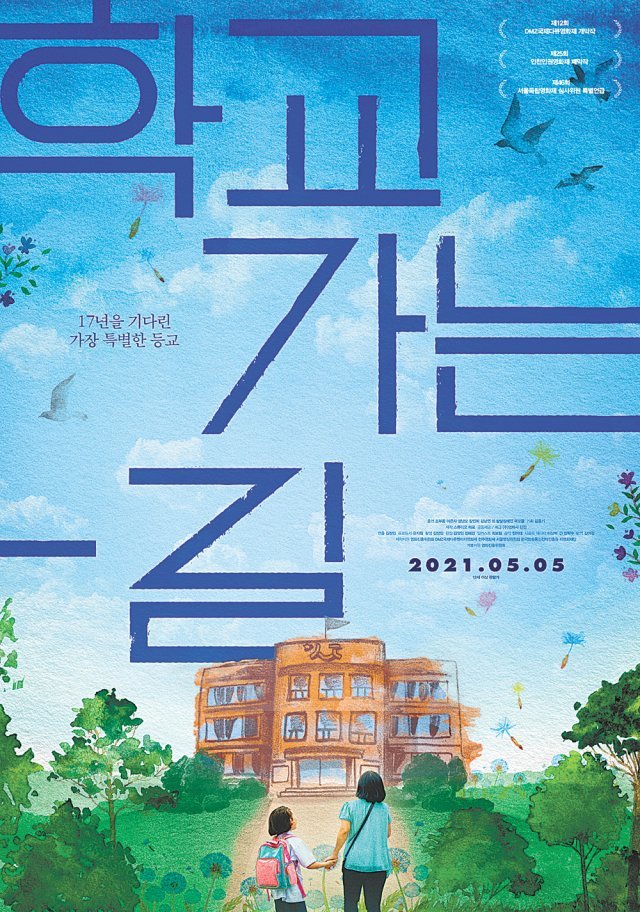

[위클리 리포트]다큐영화 ‘학교 가는 길’ 김정인 감독

당시 5세 딸을 둔 아빠로서 마음이 쓰였다. 그는 “아무리 특수학교라고 해도, 자녀를 학교에 보내는 문제로 어려움을 겪는 사람이 있을지 전혀 몰랐다”고 했다. 기사 끄트머리에 두 달 뒤 2차 토론회가 열린다는 내용을 보고 무작정 찾아갔다.

엄마들은 고성이 오가는 토론회 현장에서 또박또박 특수학교의 필요성을 말했다. 무릎을 꿇은 엄마들의 등 뒤로 쏟아지는 비난과 야유를 생생하게 들었다. 김 감독은 이날 엄마들을 주인공으로 한 다큐멘터리 영화를 만들겠다고 마음을 먹었다.

김 감독은 영화를 만들면서 만난 장애인 부모들에게 “내가 만약 일찍 세상을 떠나면 두 눈을 다 감지 못할 것 같다”는 말을 자주 들었다. 그래서 이들의 소원은 자녀보다 딱 하루만 더 산 뒤 죽는 것이었다. 김 감독은 “장애인 부모들이 한쪽 눈이라도 편하게 감고 떠날 수 있는 사회를 만드는 데 조금이라도 일조하고 싶다는 마음으로 영화를 만들었다”고 말했다.

이 영화는 김 감독의 삶에도 변화를 가져왔다. 그의 집 근처에도 장애인복지관이 있다. 종종 동네에서 장애인을 마주칠 때마다 그전엔 자신도 모르게 피하곤 했다. 하지만 지금은 아니다. 영화 속 주인공 자녀들과 긴 시간 가족처럼 지내며 다른 장애인들도 자연스레 평범한 이웃으로 받아들일 수 있게 됐다.

김 감독은 3년 동안 공들인 영화를 세상에 내놓기 전에 한 가지 원칙을 세웠다. 서진학교 건립에 반대했던 주민들을 영화 속에서 ‘악마’처럼 그리지 않겠다는 것이었다. 만약 자신의 영화가 어떤 개인이나 단체에 망신을 주는 영화로 받아들여진다면, 그건 실패한 작품이라고 생각했다. 김 감독은 “‘저 사람들 왜 저래’ 하고 관객이 욕을 하고 끝난다면 우리는 서진학교 사건으로부터 아무것도 배우지 못한 게 된다”며 “어떻게 하면 이런 일이 반복되지 않을지 함께 고민하면 좋겠다”고 말했다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0