[11일 입양의 날]두 아들 공개 입양한 최재형 감사원장 부부

《“배로 낳은 자식이든 가슴으로 낳은 자식이든 예쁠 때는 뭘 해도 예쁘고, 말 안 들을 때는 얄밉죠. 하하하….” 최재형 감사원장(65·사법연수원 13기)과 부인 이소연 씨(61)는 5일 동아일보와의 인터뷰에서 배로 낳은 두 딸과 가슴으로 낳은 두 아들 이야기를 하며 큰소리로 웃었다. 최 원장은 “아이를 사랑으로 키우는 것은 인생이라는 하나의 우주를 만들어 내는 일”이라며 “입양이든 출산이든 똑같이 힘들고 또 그만큼 보람 있는 일이라고 생각한다”고 했다. 최 원장과 부인 이 씨는 두 딸이 중고교생이던 중년의 나이에 두 아들을 입양했다. 2000년 생후 9개월의 진호 씨(21)를 입양한 뒤 2006년 열 살이던 영진 씨(25)를 입양했다. 부부는 입양 부모로서 겪었던 희로애락을 2004년부터 2011년까지 8년간 한국입양홍보회 홈페이지에 약 150편의 일기로 꾸준히 남겼다.》

○ “망태 자루 속의 고양이”

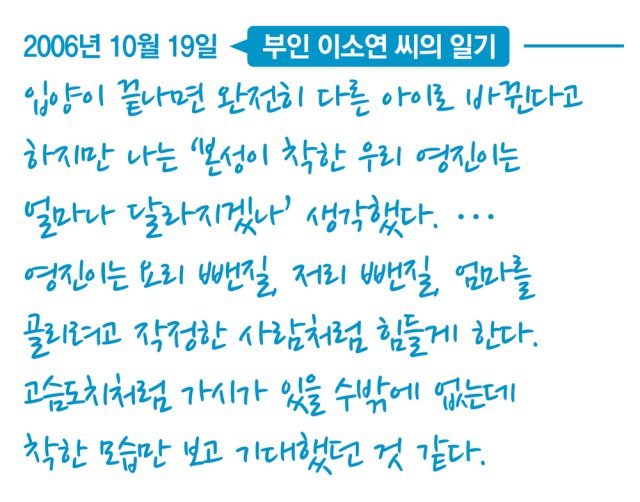

“영진이를 낳은 어머니로부터 입양 동의를 받았다는 소식을 들었을 때 얼마나 기쁘던지…. 우리 딸이 대학 입학했을 때보다 더 기뻤어요.”최 원장 부부는 2006년 초등학교 4학년이던 영진 씨를 가족으로 맞았을 때 기쁨으로 벅차올랐다. 당시 최 원장은 50세, 이 씨는 46세였다. 6년 전 입양한 둘째 아들 진호 씨가 아직 유치원생이라 초등학생을 키우면 보다 수월할 것 같았다. 하지만 현실은 기대와 달랐다.

영진 씨는 아들이 되자 언제 그랬냐는 듯 사고뭉치가 되어버렸다. 태연하게 거짓말을 하기도 했다. 마치 10년간 부리지 못했던 응석과 말썽을 한꺼번에 쏟아내는 것 같았다. 겉으로는 친절하고 예의 바른 아이였지만, 상처 입고 깨져버린 마음은 쉽게 아물지 않는 걸까. 이 씨가 동생인 진호보다 책을 30분 더 보라고 하면 “엄마는 내가 미워서 잠을 못 자게 하려고 그런다”며 화를 내곤 했다. 지인은 그런 영진이를 마치 ‘망태 자루 속에 있는 고양이’ 같다고 했다. 구멍이 숭숭 뚫려 사랑을 채워도, 채워도 채워지지 않는 망태.

최 원장은 그때를 이렇게 회상했다.

“입양 후 몇 년간은 힘들었죠. 어느 날 꿈에서 내가 회초리를 들었는데 영진이가 내 손을 낚아채더니 ‘아버지, 왜 이러세요’ 하는 겁니다. 다른 아이들보다 더 많은 이해와 인내가 필요하겠다는 생각이 들더라고요.”

○ 4년간 찾아 헤맨 아들의 여린 본심

어떻게든 가족의 울타리 안에서 영진 씨를 바꿔 보려던 최 원장 부부는 마음을 고쳐먹었다. 세 아이를 키우며 정립해온 양육 방식을 내려놓고 전문가의 조언을 구했다. 여러 종류의 가정심리상담을 받았고 소아정신과 의사와 정기적으로 상담했다. 그러자 안갯속 같던 큰아들의 여린 마음이 보이기 시작했다.전문가들이 제시한 답은 생각보다 간단했다. “영진이가 태어나자마자 엄마로부터 분리되면서 생긴, 그리고 그 이후에 아물지 않은 상처가 해결되어야만 사랑을 받아들일 수 있다”는 것. 최 원장은 “영진이의 마음속에 있는 무언가가 다 나올 수 있도록 부모가 마치 쓰레기통처럼 있는 그대로 다 받아줘야 한다고 생각했다”고 말했다.

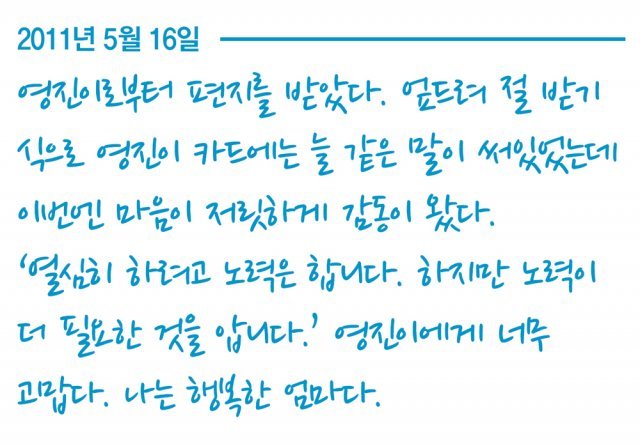

영진 씨의 마음이 다시 채워지는 데는 4년이 넘게 걸렸다.

“몇 년을 같이 살면서 내가 어떤 이야기를 했을 때 영진이가 내가 예상했던 대답을 한 기억이 없었어요. 그런데 어느 순간 제가 뭔가 말을 건넸는데 영진이가 부드러운 반응을 보였어요. ‘이 아이가 달라지는구나’ 생각이 들었죠.”(최 원장)

“아무리 좋은 가정으로 입양되더라도 아이가 겪는 정신적 충격은 영어를 한마디도 못하는데 뉴욕 타임스스퀘어 앞에 홀로 서 있는 것과 같다고 합니다. 영진이도 그런 충격을 받았을 거예요. 시간이 지난 뒤에야 깨달았죠. 정말 많이 힘들었겠구나….”

부모가 어릴 적 속 썩이던 이야기를 꺼낼 때면 미안한 듯 소리 내 웃는다는 영진 씨는 8월 네덜란드로 유학을 떠난다. 네덜란드의 유명 예술 교육기관인 ArtEZ예술대에서 4년간 유학할 예정이다.

“영진이 떠나면 이제 맛있는 라면이랑 떡볶이, 부침개는 누가 만들어 주나 걱정이에요.”(최 원장)

○ 공개 입양 했지만 편견에 상처받았던 아들

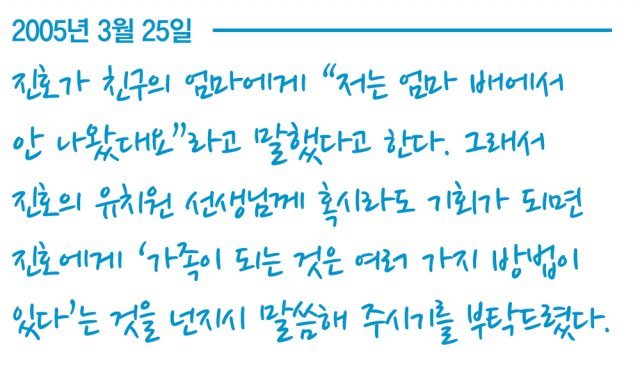

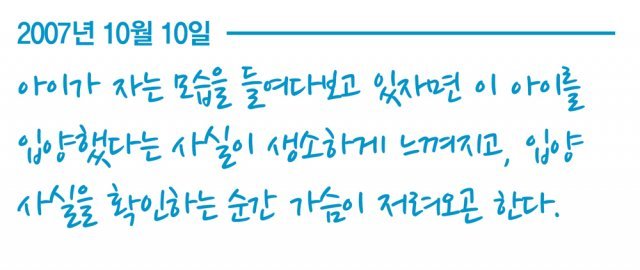

2000년 9개월 아기일 때 최 원장 부부의 품에 안긴 진호 씨. 이 씨는 성가정입양원에서 자원봉사를 하며 갓난아기인 진호를 돌보다 입양을 결심했다. 최 원장 부부는 진호 씨가 입양 사실을 최대한 자연스럽게 받아들일 수 있도록 공개 입양을 했다. 어려서부터 오랜 기간에 걸쳐 입양 사실을 받아들이면 상처를 보다 잘 극복할 수 있을 것 같아서 한 결정이었지만 진호 씨가 입양에 대한 편견에 부딪혀 상처받는 모습에 가슴 아팠던 순간이 많았다고 한다.

진호 씨가 초등학교 때 친했던 친구와 다투다가 ‘고아’라는 말을 듣고 큰 상처를 입은 일은 최 원장의 기억에 아직도 뚜렷이 남아있다.

“진호에게 ‘크면 누구랑 결혼할래?’라고 장난스레 물었더니 친한 입양 가족의 또래 여자아이 이름을 대더라고요. ‘자기 마음을 잘 이해할 것 같다’라고 하면서…. 표현은 못 하지만 아픔이 있다는 걸 알았죠.”(최 원장)

이 씨는 2004년 9월 일기에서 “진호가 요즘 ‘내가 말 안 들으면 나 버릴 거지’라는 말을 가끔 한다. 지원이 예원이도 똑같이 야단을 맞고 컸지만 한 번도 이런 말을 한 적이 없다. 진호한테 이런 말을 듣자면 가슴이 덜컹 내려앉고 마음이 서글퍼진다”고 썼다.

그래도 최 원장 부부에게 진호 씨는 사랑스러운 ‘껌딱지’ 막내아들이라고 한다. 고인이 된 최 원장의 모친은 생전 진호 씨의 사진을 항상 지갑에 넣어 간직했다.

○ “정인이 사건, 가슴 아프지만 입양 위축돼선 안돼”

최 원장은 입양 제도에 대해 “어쩔 수 없이 원래 가정에서 양육되기 어려운 아이들이 가정의 품에서 사랑을 먹으며 자랄 수 있도록 해주는 대안”이라고 했다. 최 원장은 “열 달간 아이를 포기하지 않고 출산한 부모에게도 고마운 마음을 갖고 가능하면 원가정을 보호해야 한다”면서도 “다만 그게 불가능한 경우 아이들이 위험에 내던져지지 않도록 국가가 고민해야 한다”고 강조했다. 최 원장은 그러면서 국내 입양이 우선 고려돼야 하는 것은 맞지만 아이의 행복을 위해 필요하다면 해외 입양에 대해서도 보다 전향적인 자세를 가졌으면 좋겠다고 했다.최 원장은 1심 선고를 앞두고 있는 ‘정인이 사건’에 대해선 입양보다 가정에서의 아동학대 문제로 접근해야 한다고 했다. 그는 “(정인이 사건은) 매우 가슴 아픈 일이다. 입양 이후 사후 관리를 잘해야 할 것 같다. 다만, 이번 사건 때문에 입양 자체가 위축되는 일은 없었으면 좋겠다”고 말했다. 최 원장은 국내 아동학대 가해자 중 친부모의 비율이 72.3%였던 반면 입양 부모의 비율은 0.3%에 그친다는 보건복지부 자료(2019년 기준) 등을 언급하기도 했다.

인터뷰가 끝나자 이 씨가 불쑥 휴대전화를 꺼내 영진 씨가 만든 미술 작품 사진을 기자에게 보여줬다. “주책”이라며 부인을 말리던 최 원장도 어느덧 휴대전화를 꺼내 군 복무 중인 진호 씨와 입대 직전 찍은 가족사진을 보여줬다. 영락없는 ‘자식 바보’였다.

“두 딸을 키울 때랑 마찬가지죠. 보람도 있고 때론 화도 나는 것. 입양을 했다고 다를 게 뭐 있나요.”(최 원장)

“아이들에게 우리가 많이 준 줄 알았는데 지나고 보니 우리가 받은 게 더 많았네요.”(이 씨)

인터뷰=신광영 사회부 차장 neo@donga.com / 정리=권기범·유채연 기자

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![최고 12도 포근한 일요일…월요일부터 ‘입춘 한파’ 온다 [날씨]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130949450.1.thumb.jpg)

댓글 0