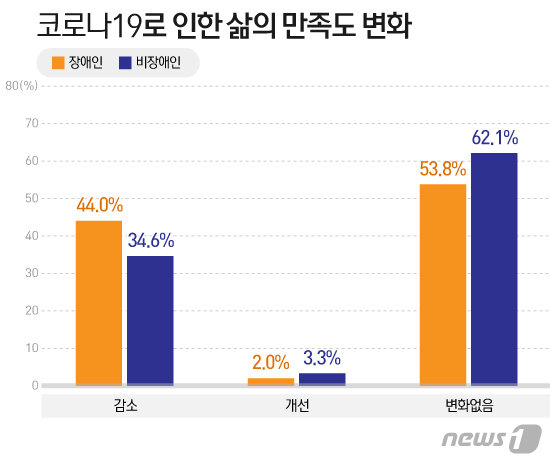

우리나라 장애인 44%는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 전·후 삶의 만족도가 감소한 것으로 나타났다. 이는 비장애인 응답률 34.6%에 비해 1.3배로 높은 수치다.

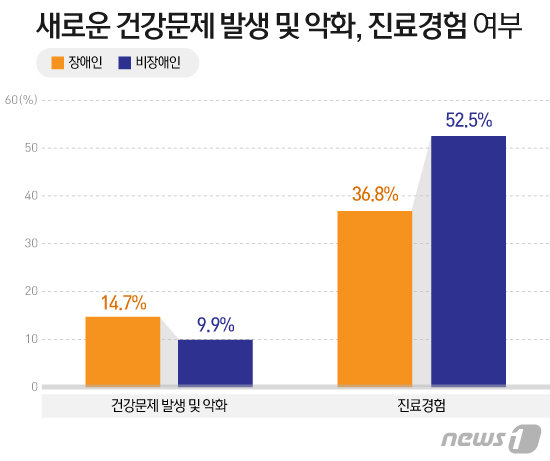

코로나19 이후 건강이 나빠졌다고 응답한 장애인의 비율도 14.7%에 달했다. 우리 사회의 약자인 장애인들이 비장애인에 비해 코로나19로 인해 더 큰 어려움을 겪은 것이다.

국립재활원은 지난해 11월 9일부터 12월 6일까지 4주일 동안 장애인 2454명과 비장애인 999명을 대상으로 온라인 및 서면 설문조사를 토대로 분석한 ‘장애인의 코로나19 경험과 문제점’ 연구 결과를 24일 발표했다.

연구 내용을 보면 ‘코로나19 전·후 삶의 만족도가 감소했다’고 응답한 비율은 장애인이 44%로 비장애인 34.6%보다 1.3배로 높았다. 장애인과 비장애인 삶의 만족도 조사에서 불만족(매우 불만족+불만족)이라고 답한 비율은 코로나19 이전에는 비장애인이 23.4%로 장애인 13.8%보다 높았다. 코로나19 이후에도 비장애인이 46.4%로 장애인 42.9%보다 다소 높은 것으로 나타났다.

그러나 코로나19 전·후 차이는 장애인이 29.1%포인트(p)로 비장애인 23%p보다 높았다. ‘매우 불만족’ 비율은 코로나19 전·후 차이가 장애인 7.9%p(3.5배)로 비장애인 4.7%p( 2.1배)보다 높았다.

장애 정도가 심한 장애인은 심하지 않은 장애인에 비해 코로나19 이후 삶의 만족도가 감소할 위험이 1.3배 높았다. 성별로는 여성이 남성보다 삶의 만족도가 떨어질 위험이 1.2배로 높게 조사됐다.

장애인은 코로나19 이후 신체적 건강에도 적신호가 켜졌다. 코로나19 발생 이후 새로운 건강 문제가 생기거나 건강이 나빠진 비율은 장애인이 14.7%로 비장애인 9.9%보다 훨씬 높았다. 그러나 건강 문제로 진료를 받은 비율은 장애인 36.8%로 비장애인 52.5%보다 낮게 나타났다. 장애인은 코로나19 시기에 건강이 더 나빠졌지만 진료는 일반인보다 제대로 받지 못한 셈이다.

장애인에게 새롭게 발생하거나 악화한 건강 문제는 근골격계 증상 및 질환 36.6%, 우울증과 공황장애를 포함한 정신 질환 27.3%, 당뇨병 10.1% 순이었다. 비장애인에게 발생했거나 악화한 건강 문제는 근골격계 증상 및 질환 43.4%, 정신 질환 36.4%, 호흡기 15.2% 순으로 파악했다.

코로나19 감염을 걱정한다(매우 많이 걱정됨+걱정됨)고 답한 비율은 장애인이 79.5%로 비장애인 75.1%보다 4.4%p 높았다. 코로나19 이후 수면시간이 감소(많이 감소+다소 감소)했다고 답한 비율도 장애인이 23.6%로 비장애인 14.4%보다 9.2%p 높게 조사됐다.

외로움을 느낀다(매우 많이 느낌+느낌)고 답한 비율은 장애인 44.6%로 비장애인 36.1%보다 8.5%p 높았다. 불안을 느낀다고 답한 비율은 장애인이 60%로 비장애인 61.9%보다 1.9%p 낮았으나, 매우 많이 느낀다고 답한 비율은 장애인이 27.2%로 비장애인 13.9%보다 13.3%p 더 높았다.

호승희 국립재활원 재활연구소 건강보건연구과장(연구책임자)은 “코로나19 이후 장애인은 건강 악화, 외로움, 불안, 우울감, 돌봄 서비스 중단 및 정보 습득의 어려움 등 신체적·정신적·사회적 고통을 겪으며 삶의 만족도가 크게 감소했다”고 지적했다. 이어 “감염병 시대 질환 예방과 건강 관리를 위해 가정에서 실천할 수 있는 자가관리 프로그램 개발 및 실용화를 위한 연구가 필요하다”고 덧붙였다.

(서울=뉴스1)

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0