[속도에서 생명으로]〈11〉교통안전교육, 정규 교과 편성을

지난해 1월 경기 김포시의 한 어린이집에서 집으로 가던 아이들과 교사 등 11명을 태운 통학버스가 화물차와 충돌했다. 이 사고로 통학버스는 약 3m 높이의 다리 아래 농수로로 떨어졌다. 차에 타고 있던 아이들과 교사는 사고 직후 인근 병원으로 옮겨져 치료를 받은 뒤 당일 모두 퇴원했다. 자칫 큰 사고로 번질 수 있었지만 모두 안전띠를 매고 있어 큰 부상은 피할 수 있었다. 당시 어린이집 관계자는 “아이들에게 교육자료만 보여주는 것은 큰 의미가 없다고 생각해 자동차 놀이를 할 때 수시로 안전교육을 했다”고 말했다. 교사가 ‘자동차에서는 가장 중요한 게 뭐죠?’라는 질문을 던지고 아이들이 답하는 식이다.

○ 체계적인 교통안전교육이 교통문화 바꾼다

전문가들은 어린이들의 교통안전교육을 지금보다 체계적으로 시스템화해야 한다고 조언한다. 곽대경 동국대 경찰행정학과 교수는 “성장기 시절 교통 위험에 대해 알려주면 그 인식이 청년이 되어서도 유지된다”며 “안전의식의 패러다임이 바뀌게 되는 것”이라고 강조했다.

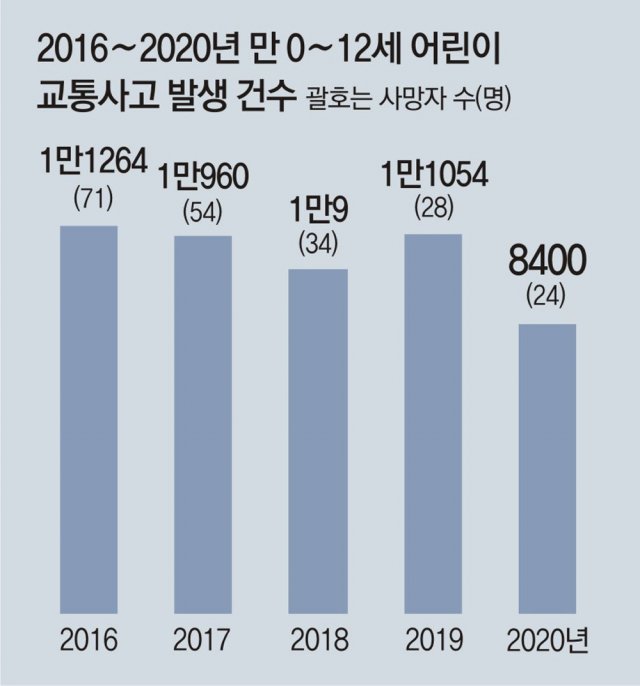

하지만 지금의 교통안전교육으로는 제대로 된 교통 인식을 심어줄 수 없다는 지적도 있다. 안전교육 7개 영역 중 하나로 교통안전교육을 연간 10∼11시간 정도 하고 있을 뿐 별도의 정규 교육과정에 포함하지 않고 있어서다. 학교별로 운영하는 교통안전교육의 내용도 천차만별이다.

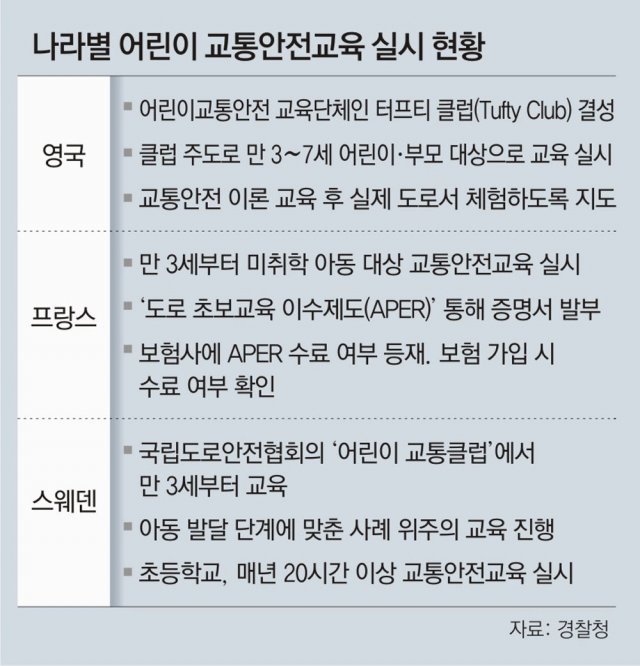

프랑스의 경우 2002년 ‘도로 초보교육 이수증 제도(APER)’를 도입해 만 3∼11세 어린이를 대상으로 체계적인 교통안전교육을 하고 있다. 어린이들은 초등학교를 졸업할 때까지 해마다 교통안전교육을 이수하고 시험을 치러 ‘APER 이수증’을 받는다. APER를 수료한 학생들은 보험회사인 MAIF의 데이터베이스에 올라간다. 학생들이 원동기·자동차 보험을 가입할 때 교육 수료 여부를 확인하는 용도로 활용된다. 중학생으로 진급하면 ‘도로안전 학교교육 인증제도(ASSR)’로 연결돼 소형 모터사이클 도로 연수 등의 교육을 받게 된다.

스웨덴은 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 교통사고 사망률이 비교적 낮은 편에 속한다. ‘발달단계별’ 맞춤형 어린이 교통안전교육을 강조한 덕분이다. 1969년 설립된 국립도로안전협회(NTF) 안에 지역별로 결성된 어린이 교통클럽에서 만 3세부터 교통안전교육을 한다. 아이들이 초등학교에 진학한 뒤에는 전문 지식을 갖춘 교사에게서 해마다 20시간 이상의 교통안전교육을 받도록 하고 있다.

○ 체험 위주의 교통안전교육

교통 선진국으로 불리는 영국은 90% 이상의 초등학교가 정규 교육과정 안에서 독립 교과나 통합 교과로 어린이 교통안전교육을 하고 있다. 왕실사고방지협의회(ROSPA) 산하 지역별 어린이 교통안전 교육단체인 터프티 클럽(Tufty Club)에서는 만 3∼7세 어린이와 부모를 대상으로 체험형 교육을 한다. 클럽 주도로 이론 수업을 한 뒤 실제 도로에서 아이들이 부모와 함께 교통안전 행동 패턴을 습관화하도록 지도한다.

| 특별취재팀 |

| ▽ 팀장 박창규 사회부 기자 kyu@donga.com ▽ 변종국(산업1부) 신지환(경제부) 정순구(산업2부) 이소정(사회부) 신아형(국제부) 기자 |

공동 기획: 행정안전부 국토교통부 경찰청 한국교통안전공단 손해보험협회 한국도로공사 도로교통공단 한국교통연구원 삼성교통안전문화연구소

속도에서 생명으로 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

광화문에서

구독

-

인터뷰

구독

-

BreakFirst

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0