재택환자 사망, 이송과정 문제점

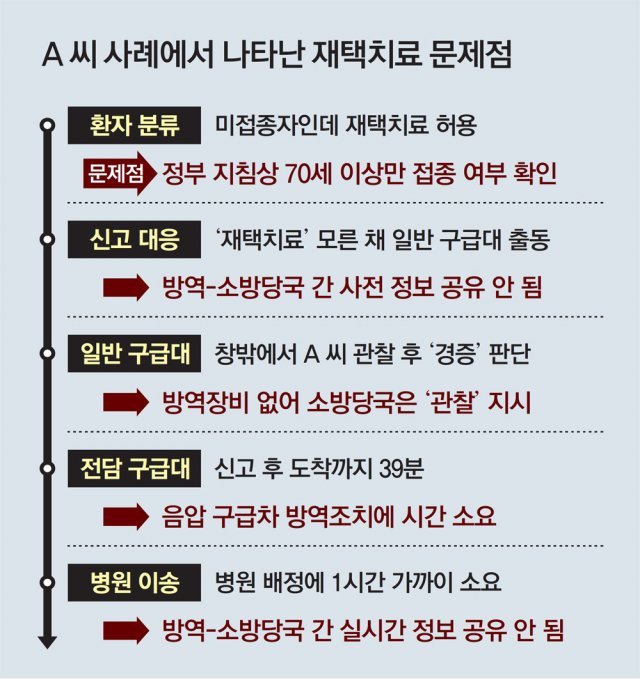

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 환자 A 씨(68)가 21일 재택치료 중에 숨지면서 국내 코로나19 환자 이송의 문제점이 속속 드러나고 있다. 현장에 출동한 119구급대는 정부 지침과 달리 환자를 창밖에서만 바라보며 시간을 허비했다. 병원 배정에만 1시간 가까운 시간이 소요됐다. 11월 초 ‘위드 코로나(단계적 일상 회복)’ 전환 이후 전국에서 비슷한 상황이 벌어질 수 있다는 우려가 커진다.

○ 창문 너머로 관찰하며 ‘경증’ 판정

지령에 따라 구급대는 A 씨 집에 들어가지 않았다. 그 대신 아파트 1층인 A 씨 집 베란다 창문 너머로 환자를 지켜봤다. 체온은 부인에게 대신 재 달라고 부탁했다. 그 결과 구급대는 A 씨가 경증이라고 판단했다. 하지만 A 씨는 구급대 도착 25분이 지난 오전 7시 30분 심정지에 빠졌다.

○ 재택치료 정보도 공유 안 돼

정부와 서울시, 서울소방재난본부 사이에 정보 공유도 제대로 이뤄지지 않았다. 중수본은 21일 오전 7시 22분 A 씨를 치료할 병상을 배정했다. 하지만 이 사실은 구급상황관리센터나 현장 구급대에 전달되지 않았다.

구급상황관리센터는 중수본과 별개로 오전 7시 50분에야 빈 병상을 찾아내 이송을 시작했다. A 씨는 오전 8시 5분 병원에 도착해 심폐소생술을 받았지만, 결국 오전 9시 30분 숨을 거뒀다. 구급대는 부인 설명을 듣기 전까지 A 씨가 재택치료 환자라는 사실을 몰랐다. 중수본의 재택치료자 명단이 소방당국에 공유되지 않았기 때문이다.

A 씨는 백신을 접종하지 않았다. 현 지침상 70세 이상일 때만 백신 접종 여부를 따져 재택치료 여부를 결정한다. 엄중식 가천대 길병원 감염내과 교수는 “증상이 없어 보여도 갑자기 중증으로 악화할 수 있는 게 코로나19”라며 “A 씨와 같은 고령의 미접종자는 재택치료자 분류에 신중해야 한다”고 말했다.

○ 정부 “재발 않도록 종합점검”

이기일 중앙재난안전대책본부 제1통제관은 22일 A 씨 사망과 관련해 “유가족에게 죄송하다”며 “다시는 같은 일이 발생하지 않도록 할 것”이라고 말했다. 정부는 이날 방역당국과 17개 시도가 참여하는 코로나19 이송체계 점검 회의를 열었다.

코로나 재확산 >

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0