5·18민주화운동 당시 부상자들을 구조하다 계엄군이 쏜 총에 맞아 하반신이 마비돼 평생을 후유증에 시달리며 고통 속에 살았던 60대 남성이 스스로 목숨을 끊었다.

23일 전남 강진경찰서에 따르면 이날 오후 4시경 강진군 군동면 한 저수지에서 5.18유공자인 이모 씨(68)가 숨진 채 발견됐다. 사망 원인은 익사로 추정된다.

이 씨는 전날 전북 익산에 있는 자신의 집에 A4 한 장 분량의 유서를 남기고 사라져 가족들이 112에 실종 신고를 한 상태였다. 유서에는 “몸이 너무 아프고 힘들다. 5.18 (가해자)에 대한 원한이나 서운함을 모두 잊고 가겠다”는 내용이 담긴 것으로 알려졌다. 유족들은 경찰 조사에서 “부상을 입은 뒤 평생 후유증에 시달리며 고통을 받았다”고 말했다.

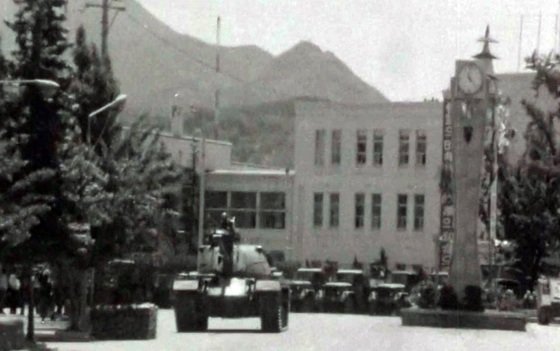

사흘 뒤인 21일 오후에는 시민들의 구조 요청을 받고 구시청 사거리에서 백운동 쪽으로 차를 타고 이동하다 계엄군의 사격을 받았다. 당시 척추에 총상을 입어 하반신이 마비됐다. 그는 훗날 “파편 20여 개가 몸에 박혀 있다”며 “4시간에 한번 씩 하루 6번 진통제를 맞아야 한다. 진통제 없이는 잠을 이루지 못할만큼 힘들다”고 호소하기도 했다.

이 씨는 2019년 5월 전두환 전 대통령의 재판에 증인으로 나와 “헬기가 총을 쏘는 것을 목격했다”고 밝히기도 했다. 당시 전 전 대통령은 5·18 당시 헬기사격을 증언한 고 조비오 신부의 명예를 훼손한 혐의로 기소됐다. 1988년 광주항쟁 진상규명 청문회에서도 “계엄군 헬기 사격으로 부상을 입은 여학생을 병원으로 옮겼다”고 증언했다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

댓글 0