[코로나 급속 확산]감염병전담요양병원 ‘가려진 죽음’

“우리 병원은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 중환자를 치료하고 싶어도 할 능력이 없습니다. 지금 중환자 병상 배정을 기다리는 우리 병원 환자만 20명인데 배정이 안 되면 결국 돌아가십니다. 애가 타서 다들 하늘 보면서 한숨만 푹푹 내쉬고 있어요.”

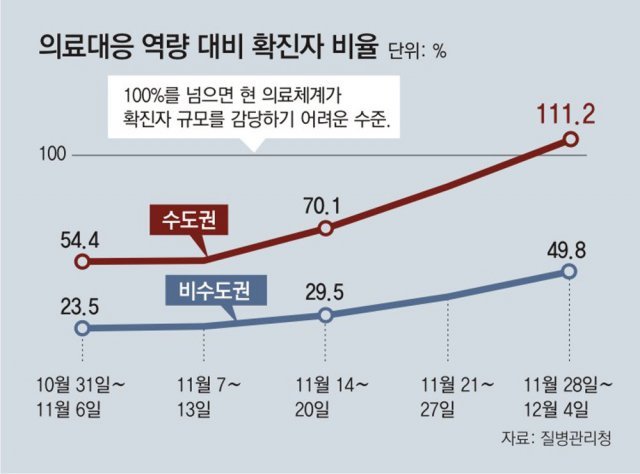

감염병전담요양병원으로 운영 중인 수도권의 A병원 관계자는 8일 동아일보와의 통화에서 이렇게 말했다. 감염병전담요양병원은 코로나19 환자 중 돌봄이 필요한 경증, 중등증(중증보다 가벼운 상태) 환자들이 입원하는 곳이다. 여기서 치료를 받다가 상태가 더 나빠지면 다른 병원의 중환자 병상으로 옮겨져야 한다. 문제는 최근 비어 있는 중환자 병상을 찾기가 너무 어렵다는 것이다. 7일 오후 5시 기준 수도권의 중환자 병상 가동률은 84.5%다. 대전, 세종, 강원, 경북에는 아예 없다. 이렇다 보니 감염병전담요양병원에서 중환자 병상 배정을 기다리다가 사망하는 이가 속출하고 있다.

이런 상황을 감안하면 병상 부족의 여파로 숨지는 환자가 정부 집계보다 더 많을 것으로 보인다. 정부가 발표한 최근 한 달간(10월 31일∼12월 4일) 병상 대기 중 사망자는 29명. 하지만 최근 A병원에선 하루 1, 2명 C병원에선 1∼3명이 병상을 기다리다 숨지고 있다.

한정된 인력이 중환자 돌봄에 매달리다 보니 다른 환자를 제대로 돌보지 못하는 문제까지 생긴다. B병원 관계자는 “최근엔 낙상 사고가 늘어나 보호자들이 병원을 상대로 소송을 걸겠다고 한다. 소송을 걸어도 병원 입장에선 할 말이 없다”고 전했다.

코로나 재확산 >

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0