[속도에서 생명으로]〈20·끝〉성큼 다가온 자율주행 시대

20일 오전 11시 반경 서울 마포구 상암동 서부운전면허시험장 인근 왕복 4차선 도로. 2차선 도로를 달리던 ‘서울시 자율주행택시’ 앞으로 차량 한 대가 우회전을 하기 위해 1차선에서 무리하게 끼어들기를 시도했다. 시속 50km 정도로 주행하던 자율주행택시는 브레이크등 점등과 동시에 속력을 부드럽게 줄였다. 앞 차량이 완전히 끼어들자 안전거리 1m를 유지한 뒤 다시 속도를 냈다.

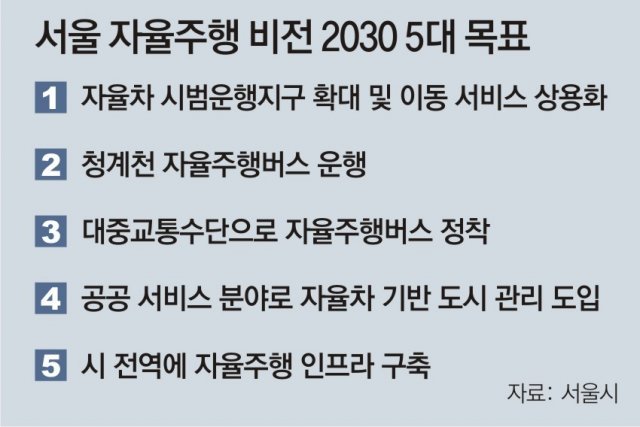

지난달 30일 상암동 일대에서 운행을 시작한 자율주행택시를 시작으로 내년 4월에는 청계천 일대에 도심순환형 자율주행버스가 다니게 된다. 서울시는 지난달 24일 ‘자율주행 비전 2030’을 발표하고 2026년까지 자율주행버스를 대중교통수단으로 정착시키겠다는 목표를 발표했다. 자율주행의 시대가 눈앞으로 다가온 것이다.

○ 사고 책임은 누가?… “판단기구, 법적 절차 진행”

전문가들은 자율주행차가 안전한 교통수단이 되기 위해서는 우선적으로 법제화 문제를 해결해야 한다고 지적한다. 도로교통공단과 모빌리티 업계 등에 따르면 현행법상으로는 자율주행 4단계의 차량이 과속, 신호위반 등 교통법규를 위반했을 때 과태료를 부과할 대상이 명확하지 않다. 4단계 자율주행이란 정해진 구간에서 운전자 개입 없는 자율주행을 의미한다. 차에서 아예 운전대를 없앤 5단계로 가기 전 단계로 온전한 자율주행이 시작되는 시점이다. 교통사고가 발생했을 때의 책임 소재도 마찬가지다. 현행 도로교통법이 ‘운전자’만을 법규 위반의 주체로 규정하고 있기 때문이다.

황성익 법무법인 세종 파트너 변호사는 동아일보와의 통화에서 “자율주행차의 꿈을 이야기하고 있지만 안심하고 이용하기 위해서는 결국 ‘사고가 발생했을 때 누가 책임을 질 것인가’의 문제가 해결돼야 한다”며 “차량의 기술적 결함을 판단해 책임 소재를 명확하게 하기 위해서는 보험사, 행정기관, ADS 공급자 단체 등으로 구성된 판단기구를 두고 이를 토대로 법적 절차가 이뤄져야 할 필요가 있다”고 말했다.

○ 정기적인 도로 유지·관리 필요

자율주행차의 안전한 주행을 위해서는 지방 등 상대적으로 교통 인프라가 열악한 지역의 도로 환경을 개선하고 주기적으로 도로 환경을 유지·관리하는 것도 관건이다. 박무혁 도로교통공단 선임연구원은 “차도 표시가 제대로 안 되어 있거나 물리적으로 도로 환경이 불완전한 경우 자율주행차가 도로를 인식하는 정도가 다를 수 있다”며 “지자체의 재정 자립도에 따라 이 같은 도로 환경이 다를 수 있는 만큼 전반적인 도로 환경 개선은 물론 도로에서 발생하는 여러 장애 요소들이 제때 반영될 수 있도록 관리하는 것이 필요하다”고 말했다.

이를 위해 서울시는 정밀도로지도 제작에 나섰다. 도로 함몰, 공사, 집회 등 도로 위 돌발상황과 위험을 실시간으로 지도에 업데이트해 자율주행 오픈 플랫폼을 2026년까지 구축한다는 계획이다. 서울시 관계자는 “현재 버스 1600대, 택시 100대에 AI 카메라를 장착해 실시간 도로 변화를 감지해 정밀도로지도를 구축하고 있다”며 “민관과 협력해 AI 카메라를 장착한 택시 수를 1만 대까지 늘릴 계획”이라고 말했다.

도로교통공단 한국교통연구원 삼성교통안전문화연구소

교통문화를 개선하기 위해 독자 여러분의 제보와 의견을 e메일(lifedriving@donga.com)로 받습니다.

| 특별취재팀 |

| ▽ 팀장 박창규 사회부 기자 kyu@donga.com ▽ 변종국(산업1부) 신지환(경제부) 정순구(산업2부) 이소정(사회부) 신아형(국제부) 기자 |

속도에서 생명으로 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

광화문에서

구독

-

오늘의 운세

구독 130

-

e글e글

구독 97

-

- 좋아요

- 5개

-

- 슬퍼요

- 3개

-

- 화나요

- 3개

댓글 0