[아프간 특별기여자 입국 1년]

언어, 정착과정 가장 큰 어려움… 한국어 서툴러 원하는 직업 못구해

대부분 경험없는 제조업체서 근무… 집에 홀로 남은 아내는 우울감 호소

아이들, 어른보다 빨리 한국 적응… 평화의 땅서 가족과 함께 미래 꿈꿔

“30kg 넘는 물건을 계속 나르다 보니 허리 디스크가 악화돼 일을 그만둘 수밖에 없었어요.”

‘아프가니스탄 특별기여자’로 지난해 8월 한국에 입국한 타입 자마니 씨(31)는 5일 인천 서구 자택에서 동아일보 기자와 만나 “올 1월 한국 정부의 도움으로 한 제조업체에 취직했는데 5개월 만에 그만뒀다”며 이같이 말했다.

그는 현지 한국 직업훈련원에서 일했던 경력 덕분에 특별기여자로 분류돼 가족과 한국에 왔다. 영어를 가르치고, 정부 부처에서도 일했던 자마니 씨는 공장 일에 적응하기 어려웠다고 털어놨다.

아프간 특별기여자들은 한국 정부의 아프간 재건 활동을 돕다가 탈레반이 장악한 아프간을 떠나 지난해 8월 26일 한국에 입국했다. 동아일보는 입국 1년을 맞아 당시 입국한 이들을 만났다.

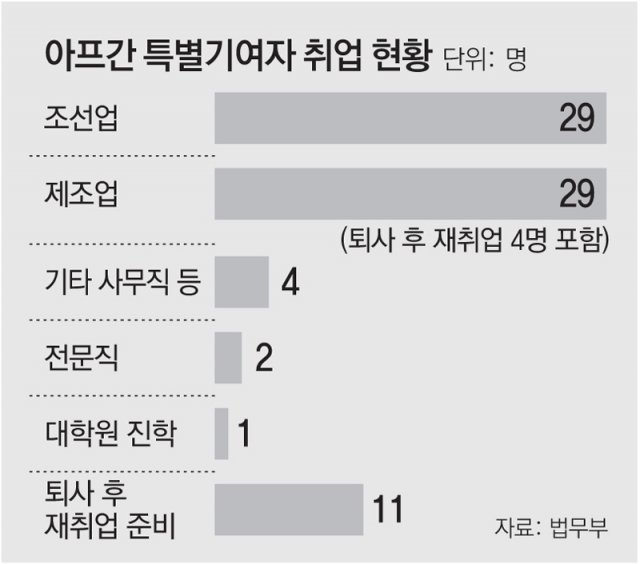

○ 5명 중 1명꼴로 직장 그만둬

자마니 씨는 공장에서 주로 완제품을 포장하거나 무거운 짐을 옮기는 일을 했다. 2교대로 주야간 근무를 일주일씩 번갈아 했는데, 야간조 때는 오후 7시에 출근해 다음 날 오전 9시에 퇴근했다. 자마니 씨는 “가족을 지키려면 한국어를 알아야겠다고 생각해 한국어 수업을 듣는데 공부할 시간이 부족해 시험에서 2번이나 떨어졌다”고 했다.17일 법무부에 따르면 한국에 정착한 아프간 특별기여자는 76가구 394명이다. 올 초부터 가장 76명이 일자리를 구했지만 8개월도 안 돼 이미 15명(19.7%)이 직장을 그만뒀다. 4명은 재취업에 성공했지만 여전히 11명이 일을 구하지 못한 상태다.

특별기여자들은 한국 정착의 가장 큰 어려움이 ‘언어’라고 입을 모았다. 한국어가 서투른 탓에 원하는 일자리를 구하기 어렵다는 것이다. 카리미 씨는 “우리가 아직 한국어를 잘하지 못해 사무직으로 일하기 어려운 상황이라는 건 알고 있다”면서도 “원래 직업, 전공과 관련 없는 일을 해야 하는 상황이 다소 힘든 건 사실”이라고 했다.

자마니 씨와 같은 공장에 취직했던 특별기여자 낭얄라이 하셰미 씨(33)는 아프간에서 대학을 졸업하고 고교 교사로 일하다가 한국 직업훈련원에서 전기 분야를 지도했다. 하셰미 씨는 “일자리를 구할 때 ‘한국어가 가능하냐’고 물어보더니 한국어를 거의 못한다는 걸 알고선 채용하지 않더라”고 말했다.

이웃 등과 의사소통이 어려운 탓에 집에 머무는 시간이 길어지며 우울감에 빠지는 경우도 적지 않다. 하셰미 씨는 “내가 일을 찾아 나서고, 아이들도 유치원에 가고 나면 아내만 혼자 집에 남는다. 아내는 그 시간이 견디기 힘들다고 하더라”고 말했다.

○ “한국은 희망의 나라, 계속 살고 싶다”

아프간 특별기여자들은 종종 어려운 현실에 부딪히지만 여전히 한국 정부에 감사하다고 입을 모았다. 또 한국을 ‘희망의 나라’라고 부르며 이곳에서 가족들과 함께하는 미래를 꿈꾸고 있었다.아내, 네 아이와 함께 한국에 정착한 마수드 칸 씨(37)는 “한국은 아프간과 달리 아이들이 계속 교육을 받을 수 있다는 믿음이 있다”며 “무엇보다 평화로운 나라이기 때문에 한국에서 계속 살고 싶다”고 했다.

자마니 씨는 “이웃들이 편견 없이 잘 대해줘 차별 같은 건 겪지 않고 있다”며 “아이들이 우리와 같은 경험을 하지 않도록 밝은 미래를 만들어주고 싶다”고 했다. 법무부 관계자는 “특별기여자 대부분은 잘 정착하고 있지만 일부가 언어와 경력을 살리지 못하는 문제, 건강상의 문제 등으로 일을 그만둔 것으로 파악했다”며 “일대일 멘토링을 통해 계속 살피면서 필요한 이들의 재취업을 도울 것”이라고 밝혔다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[사설]연금특위 구성 신경전… 겨우 합의된 모수개혁도 허사 될라](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/131226304.1.thumb.jpg)

댓글 0